ガンマ線観測プロジェクト

当研究室では、チェレンコフ光によるTeVガンマ線観測プロジェクト(CTAO, MAGIC)に参加しており、ガンマ線天体を観測しています。さらに、人工衛星などを使った多波長観測も加えて、様々な高エネルギー物理現象を解明することを目的として研究を行っています。

TeVガンマ線の検出原理について

ガンマ線の中でも更にエネルギーの高い、超高エネルギーのTeVガンマ線は、大気を検出器とし、地上の望遠鏡で観測することができます。これには空気シャワーという現象を利用しています。(高エネルギーの宇宙線やガンマ線が大気に入射すると、大気の原子核と衝突して2次粒子が生じます。この2次粒子が再び衝突を繰り返して粒子数が増殖していく現象を空気シャワーといいます。)TeVガンマ線が大気との相互作用で生まれた電子-陽電子対から始まる空気シャワーは、多数の高速荷電粒子を短時間の間に一度に放出します。この時大気中でチェレンコフ光が重なりあって発生し、可視光のフラッシュとなります。

これを観測するのが大気チェレンコフ望遠鏡の原理です。

次世代超高エネルギーガンマ線天文台 CTAO

CTAO日本グループのウェブサイト 、CTAO国際グループのウェブサイト

、CTAO国際グループのウェブサイト

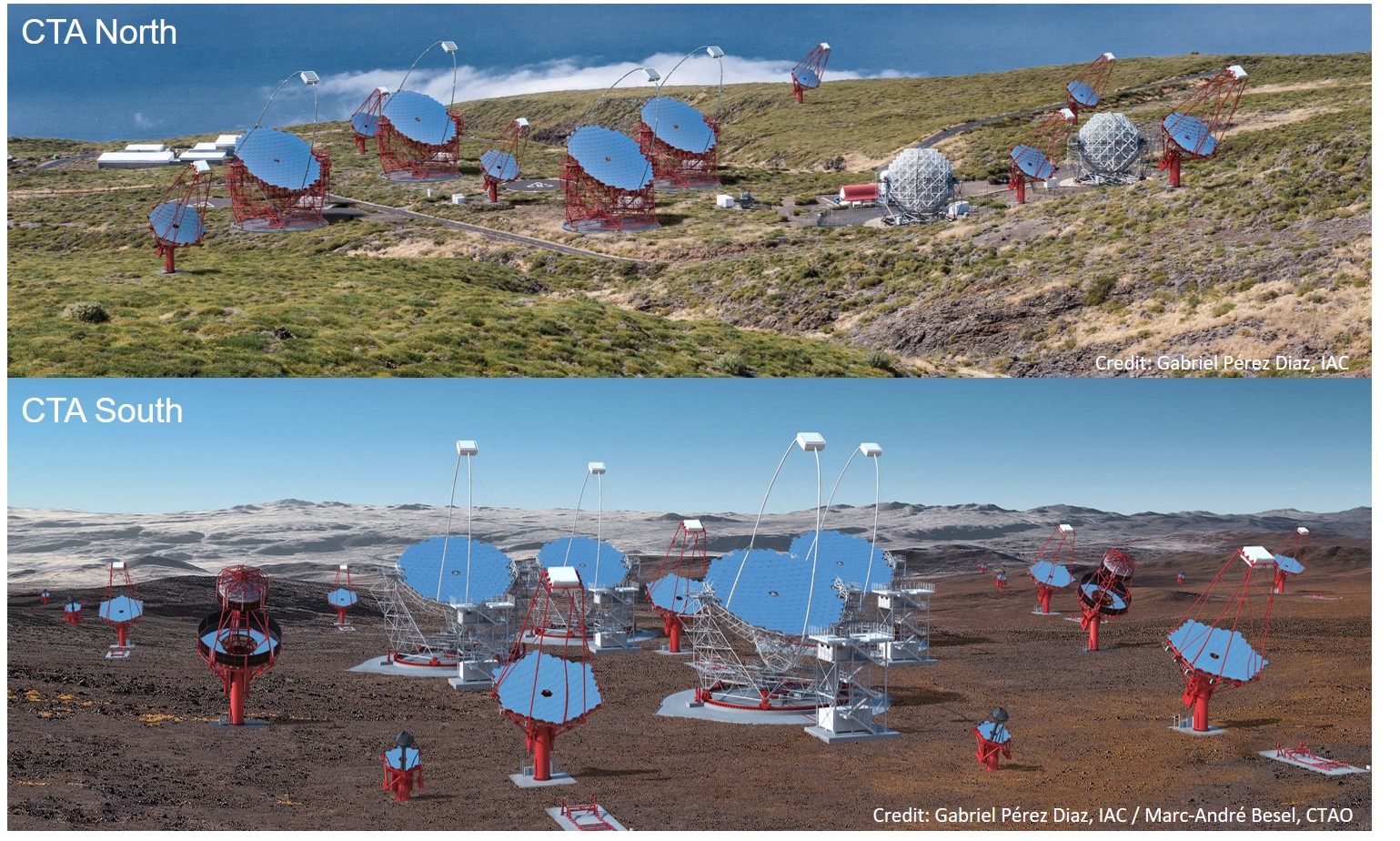

CTAO(Cherenkov Telescope Array Observatory)とは、100台近くの大気チェレンコフ望遠鏡 (観測原理 ) を数km2に設置し、大規模な高エネルギーガンマ線天文台を建設しようというものです。望遠鏡サイトは、スペイン・カナリア諸島ラパルマ島の北サイトと、チリ・アタカマ砂漠パラナルの南サイトの2か所に設置する予定で、これにより全天を観測することができます(上図はCTAOの完成予想図)。現在、代表的なガンマ線天文台としては、宇宙空間において約100GeV以下のエネルギー帯域を観測しているFermi衛星が、地上においてTeV帯域を観測している大気チェレンコフ望遠鏡 MAGIC, VERITAS, H.E.S.S.などがありますが、CTAOでは既存の大気チェレンコフ望遠鏡の感度を10倍以上向上させ、エネルギー帯域を20GeVから100TeV以上まで拡大することを目標としています。

) を数km2に設置し、大規模な高エネルギーガンマ線天文台を建設しようというものです。望遠鏡サイトは、スペイン・カナリア諸島ラパルマ島の北サイトと、チリ・アタカマ砂漠パラナルの南サイトの2か所に設置する予定で、これにより全天を観測することができます(上図はCTAOの完成予想図)。現在、代表的なガンマ線天文台としては、宇宙空間において約100GeV以下のエネルギー帯域を観測しているFermi衛星が、地上においてTeV帯域を観測している大気チェレンコフ望遠鏡 MAGIC, VERITAS, H.E.S.S.などがありますが、CTAOでは既存の大気チェレンコフ望遠鏡の感度を10倍以上向上させ、エネルギー帯域を20GeVから100TeV以上まで拡大することを目標としています。

これにより、1000を超えるガンマ線天体が見つかると予想され、ガンマ線天文学が大きく躍進すると期待されます。他にも、銀河系外宇宙線の起源、宇宙の星形成史、銀河系内外の様々な高エネルギー天体現象の解明や、現在観測されていないダークマター対消滅ガンマ線 (ガンマ線天体 ) の観測、ローレンツ不変性の破れの検証など、天体物理学はもちろん、宇宙論、基礎物理学の発展にもCTAは重大な貢献をもたらします。

) の観測、ローレンツ不変性の破れの検証など、天体物理学はもちろん、宇宙論、基礎物理学の発展にもCTAは重大な貢献をもたらします。

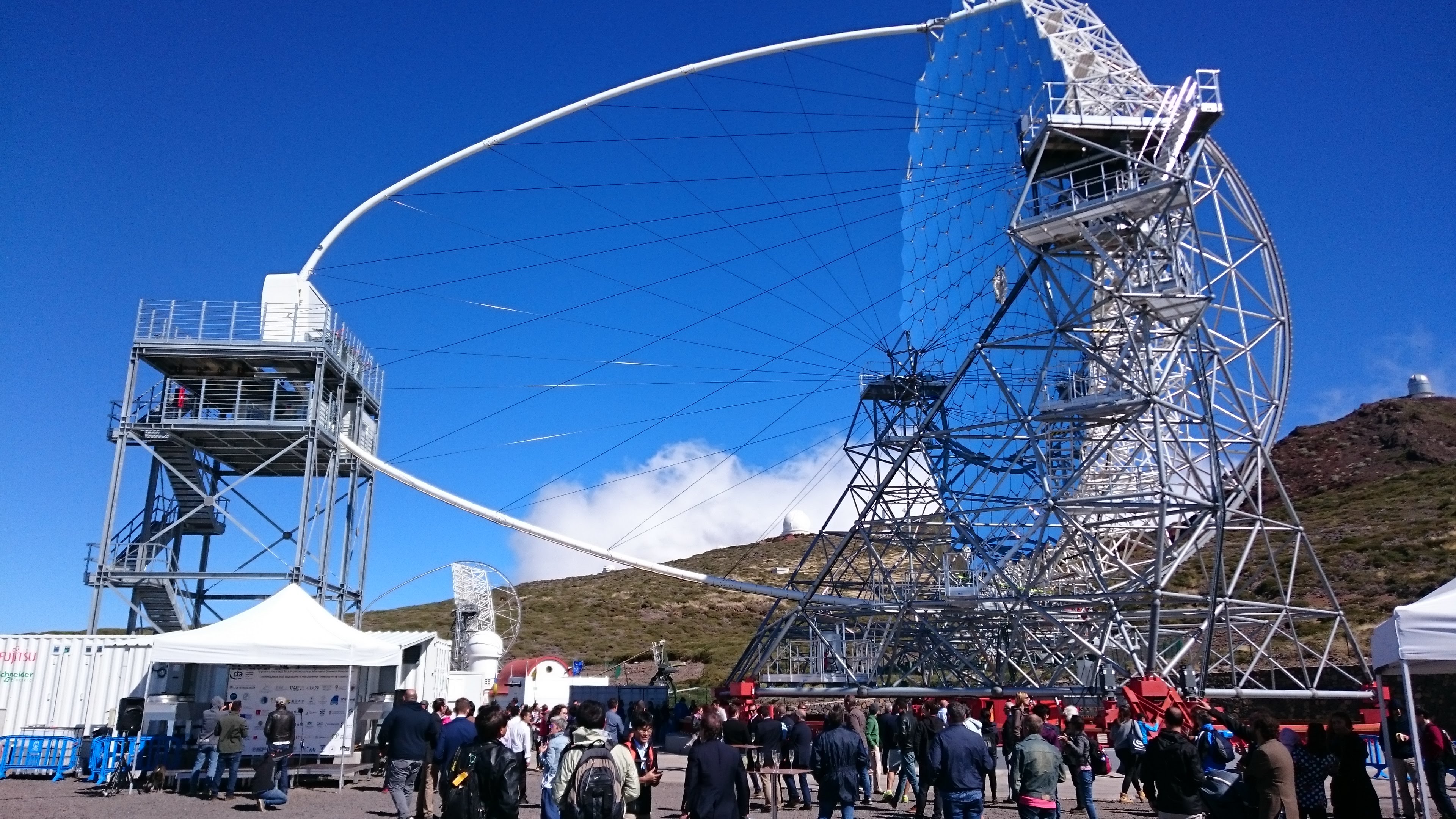

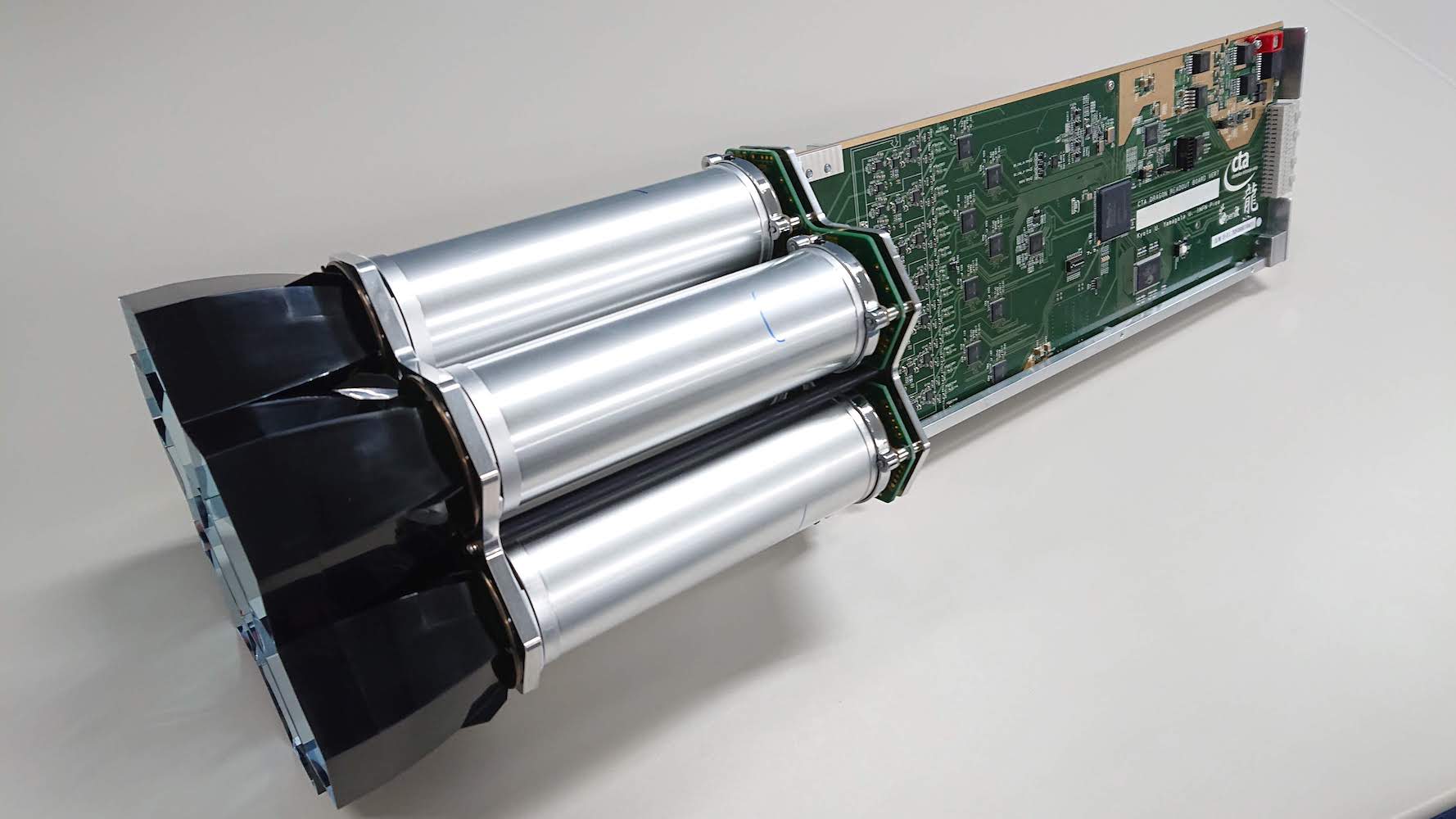

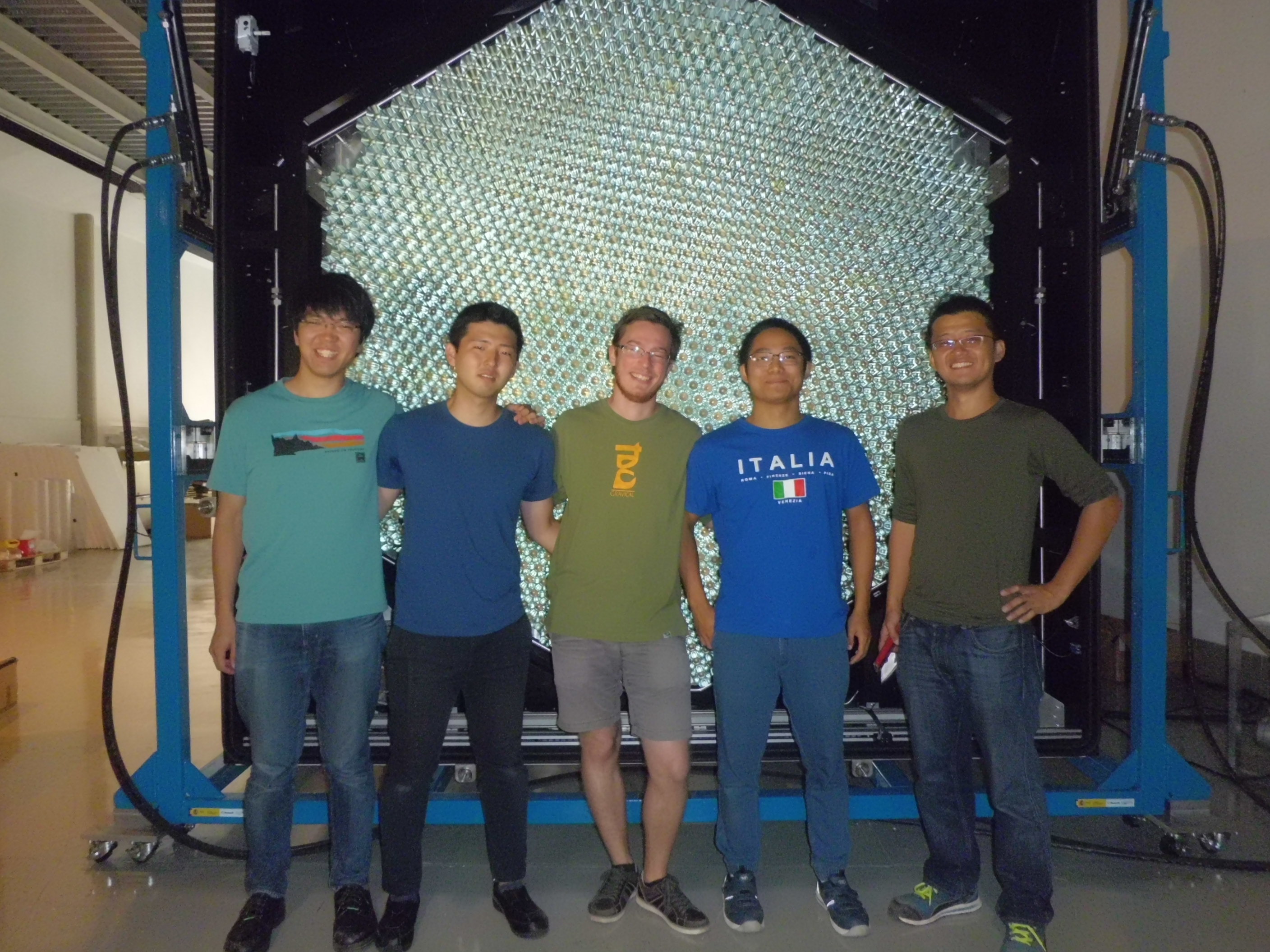

現在、CTAOの実現に向け、約30ヶ国から1000人を超える科学者が参加して開発や議論を行っています。CTAOでは幅広いエネルギー帯域で高感度観測を実現するために、口径が異なる3種類の望遠鏡を用いますが、日本のグループは最も低エネルギー側を担当する大型望遠鏡LST(下図)の開発を主導して行っています。LSTは直径が23mもある非常に巨大なものですが、重量が約50トンと軽量化されて機動性を備えており、突発天体の観測にも力を発揮します。開発の内容としては、鏡やその支持構造など光学系の開発、チェレンコフ光を検出するカメラ部で採用される光電子増倍管やその信号処理回路の開発や、モンテカルロシミュレーションによる感度計算などがあります。

CTAO-LSTのプロトタイプとなる初号機が北サイトのスペイン・ラパルマに2018年10月に完成し、コミッショニング観測を行っています。現在は、北サイトに建設する残り3台のLST望遠鏡を同時に建設中で2026年に完成予定です。複数台の望遠鏡を用いたステレオ観測によって、望遠鏡性能が格段に向上するため、LSTでの新発見が期待される重要な時期をこれから迎えるため、学生のみなさんの活躍が大いに待ち望まれています。

The LST Collaboration Finalises Mirror Installation on LST-3 (2025年5月)

Camera Installation Marks Completion of LST-4 Construction (2025年5月)

LST-1が超高エネルギー領域で最も遠いAGNを発見 (2023年12月)

CTA大口径望遠鏡1号基 (LST-1) 欧州テクノロジー賞2021を受賞 (2021年12月)

CTA大口径望遠鏡1号基 かに星雲パルサーからのガンマ線信号を観測 (2020年6月)

The LST-1 Detects its First Gamma-Ray Signal (2019年12月)

運用を開始したばかりのCTA大口径望遠鏡がチェレンコフ光信号を初観測 (2018年10月)

チェレンコフ・テレスコープ・アレイ(CTA)大口径望遠鏡1号基 完成記念式典を開催後、試験運転を開始 (2018年10月)

現場の「泥臭さ」にせまる CTA大口径望遠鏡1号機 (2018年3月)

LST 光検出器モジュール

LST 焦点面カメラ

LST 鏡

地上TeVガンマ線望遠鏡 MAGIC

MAGIC日本グループのウェブサイト 、MAGIC国際グループのウェブサイト

、MAGIC国際グループのウェブサイト

MAGIC(Major Atmospheric Gamma Ray Imaging Telescope)望遠鏡は、TeV(=1012 eV)という非常に高エネルギーのガンマ線を観測している現行のチェレンコフ望遠鏡で、2004年から運転を開始しました。2009年からは2台の望遠鏡によるステレオ観測がはじまり、望遠鏡の感度はそれまでの3倍にまで向上しました。さらに、2011, 2012年には望遠鏡のアップグレードがおこなわれ、さらなる望遠鏡性能の向上がなされました。

鏡の直径は17mと世界最大級で、大集光面積により低エネルギー閾値を達成することができます。

これまでの研究成果の一例は、下記のプレスリリースからご覧ください。

M87のジェットから強力なガンマ線フレアを検出〜EHTと多波長観測が捉えた巨大ブラックホールの活動期〜 (2024年12月)

巨大望遠鏡で狙う暗黒物質からの”光”—天の川銀河中心観測で解き明かす宇宙暗黒物質の起源と正体 (2023年2月)

多波長同時観測でさぐるM87巨大ブラックホールの活動性と周辺構造-地上・宇宙の望遠鏡が一致団結- (2021年4月)

ガンマ線バーストの観測データで一般相対性理論を精密検証 (2020年7月)

地上のチェレンコフ望遠鏡がガンマ線バーストの信号を初観測 〜誕生直後のブラックホールから過去最高エネルギーのTeVガンマ線放射を確認〜 (2019年11月)

MAGIC telescopes identify the origins of a cosmic neutrino (2018年7月)

超巨大ブラックホールが放つ稲妻 (2014年11月)

ガンマ線でかがやく最遠方の超巨大ブラックホールを発見 (2015年12月)

多波長観測

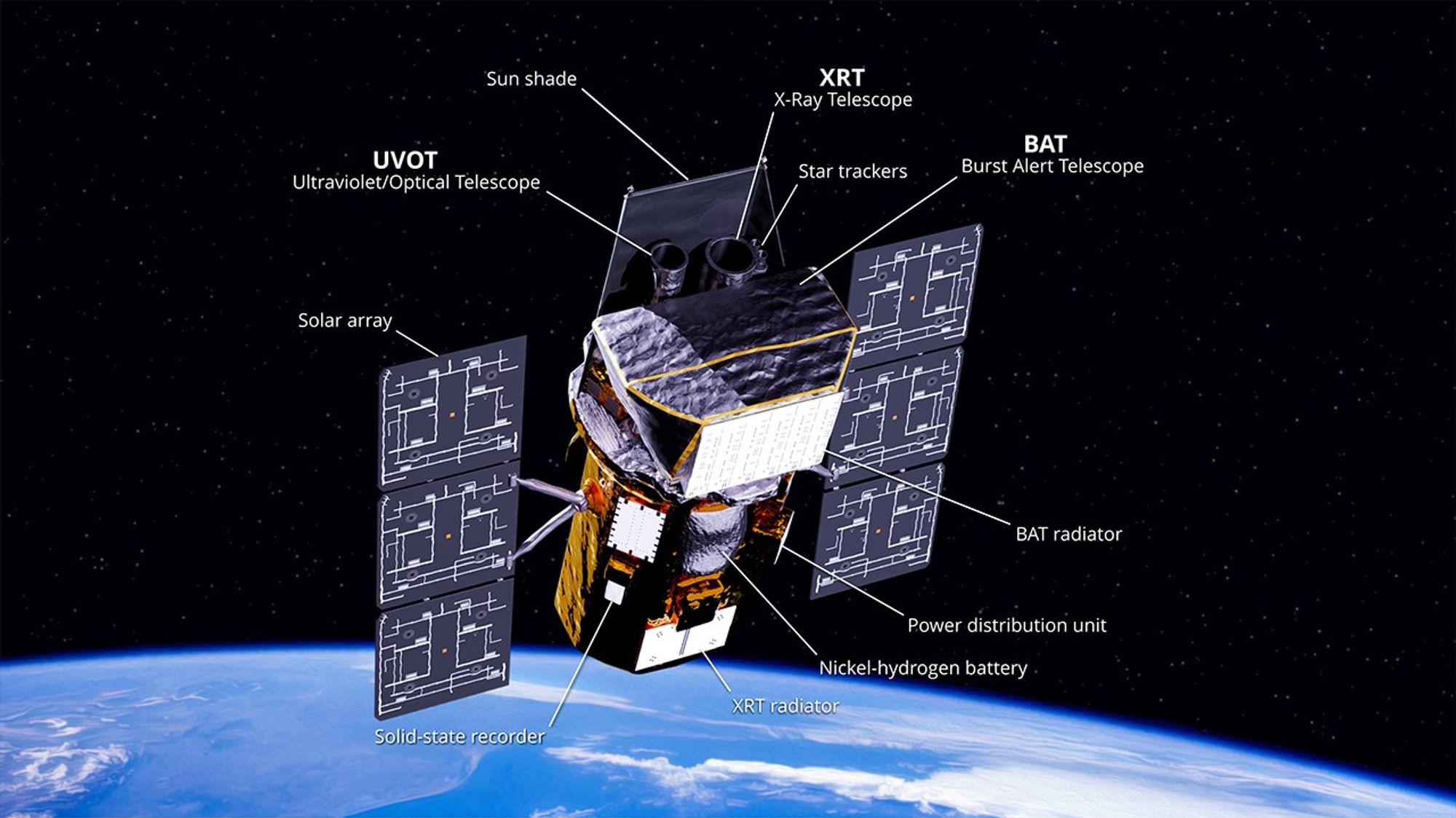

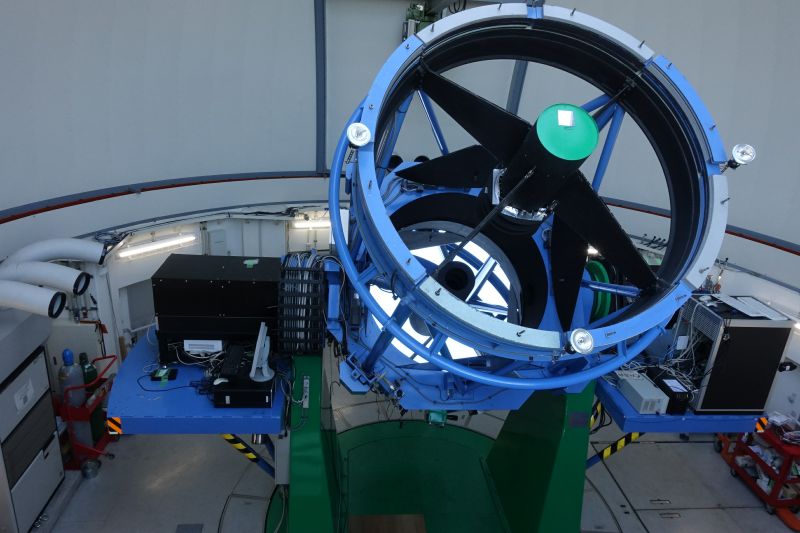

様々な高エネルギー現象をより詳細に研究するには、ガンマ線観測に加えて、他の波長での観測が重要になることがほとんどです。電波からTeVガンマ線に渡る多波長観測により、宇宙で起きている様々な現象の全体像をつかむヒントを得ることができます。他波長での観測・データ解析のためには、公開データを解析する、年一回ほど募集がかかる観測提案に応募する、共同研究者が所有する望遠鏡での観測を依頼する、などの方法があります。

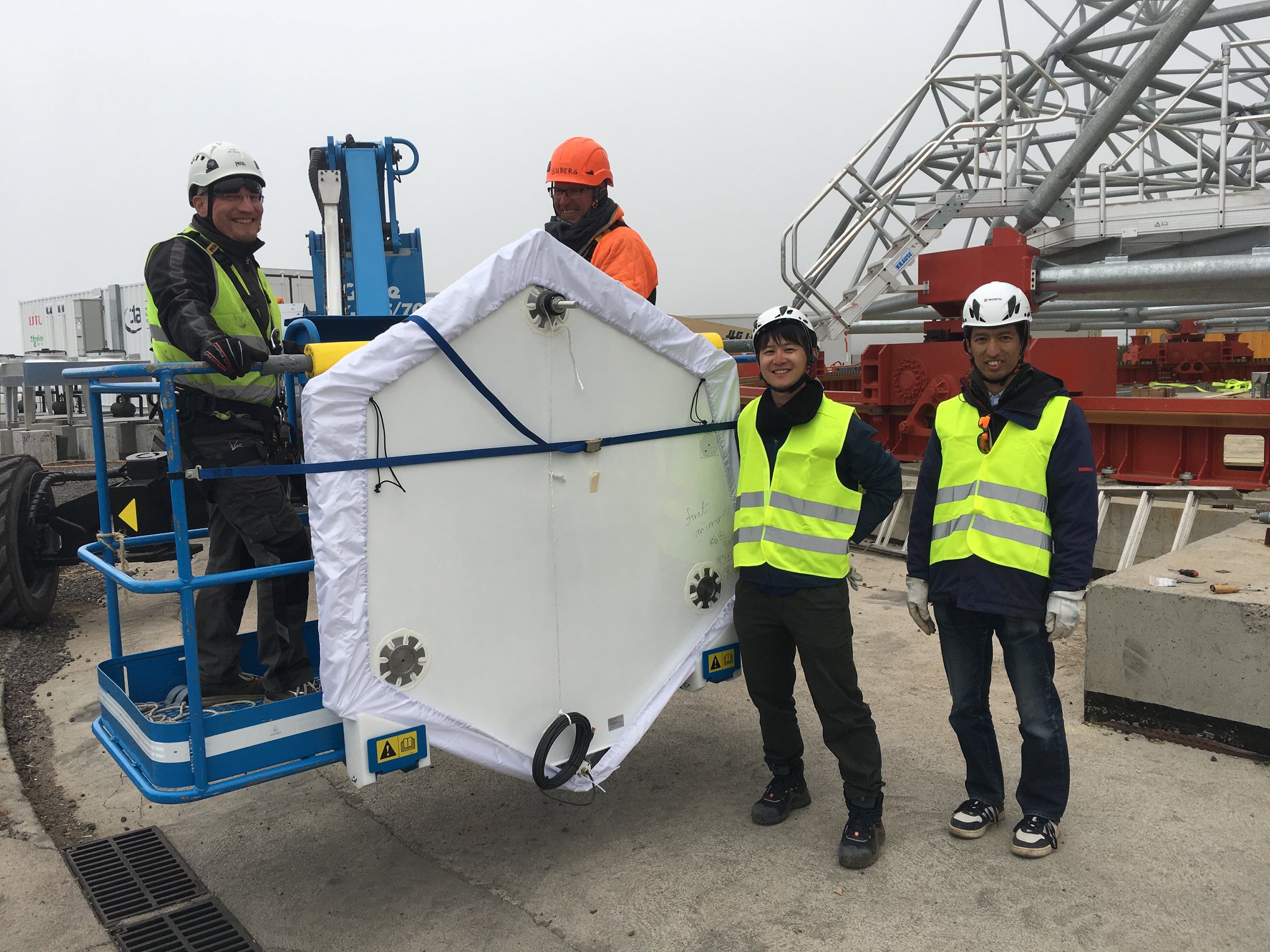

1枚目:Fermi衛星(ガンマ線)、2枚目: Swift衛星(X線、紫外線)、3枚目: かなた望遠鏡(可視光・赤外線)、4枚目:野辺山天文台(電波)