進学希望の方へ

私たち宇宙線研究所のチェレンコフ宇宙ガンマ線グループは、新しい天文学「高エネルギーガンマ線天文学」をともに発展させたいという意欲的な大学院生を募集します。 チェレンコフ望遠鏡による高エネルギー宇宙ガンマ線の研究はここ10年で大きく発展した新しい分野で、今では毎月のように新たな発見が報告されています。 あなたも最先端研究に参加してみてはどうですか、新しい発見、そして驚きと興奮があなたをまっています。

窪 秀利 教授 、吉越 貴紀 准教授

、吉越 貴紀 准教授 、齋藤 隆之 准教授

、齋藤 隆之 准教授 が、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 A8サブコース

が、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 A8サブコース で大学院生を受け入れています(A8サブコース教員一覧

で大学院生を受け入れています(A8サブコース教員一覧 )。

)。

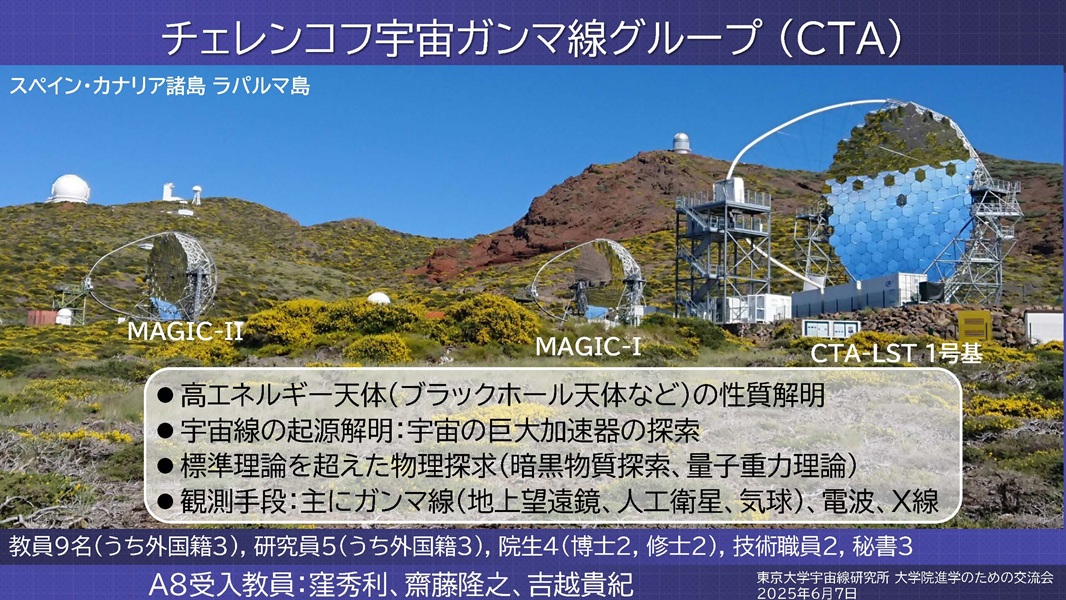

「大学院進学のための交流会(2025年6月7日)」でのスライドはこちら 、イベントのページはこちら

、イベントのページはこちら

研究室訪問などはいつでもお待ちしています!質問などありましたら、いつでもメールなどで連絡してください。

窪 秀利 教授

研究テーマ「高エネルギーガンマ線観測による極限天体の探究」

宇宙から地球に届くガンマ線は、人工の粒子加速器のエネルギーを超えるものを含んでいます。このガンマ線を使って、人工で作り出すことができない極限状態を持つ天体の性質を調べることができます。これまでの研究から、超巨大ブラックホールと光速近い速度で噴き出しているジェットを持つ天体(活動銀河核)や、太陽が一生かかって放出するエネルギーをわずか数秒で放出する天体であるガンマ線バースト、地球磁場の1兆倍以上の磁場を持つ中性子星などからのガンマ線が捉えられており、これらの天体における放射機構や放射源となる粒子の加速機構の謎が解明されつつあります。

ガンマ線の中でも、100ギガ電子ボルトを超える超高エネルギーガンマ線の観測が始まったのは1990年頃で比較的新しい分野であり、その後の観測技術の進歩により、現在、約300個の天体が検出されています。これら極限天体をさらに詳しく研究するために、約100台の望遠鏡を設置する、次世代ガンマ線天文台Cherenkov Telescope Array(CTA)計画が進められています。この計画には、25か国1500名以上が参加し、我々の研究室を含め、日本からは100名を超える研究者・大学院生が参加し、望遠鏡建設と天体観測に大きな貢献を果たしています。

我々の研究室は、このCTA計画の中で、最大の口径23mを持つ大口径望遠鏡の設計段階から参加し、初号機をスペイン・カナリア諸島ラパルマ島に建設し、2018年に完成させました。さらに、2025年度の完成に向けて望遠鏡2号機から4号機の建設を進めています。

宇宙を見る手段は、従来の電磁波や粒子線に、近年、高エネルギーニュートリノや重力波が加わり、マルチメッセンジャー天文学が大きく発展しつつあります。高エネルギーニュートリノや重力波源の正体解明にも、高エネルギーガンマ線観測は重要な一翼を担っています。また、宇宙ガンマ線の観測は、天体物理学にとどまらず、宇宙赤外線・可視背景放射による星・銀河形成史の解明や、対消滅ガンマ線観測による宇宙暗黒物質探索、量子重力理論の検証など、素粒子物理学と天体物理学にまたがる重要な課題も含んでいます。

我々の研究室では、稼働開始したCTA大口径望遠鏡に加え、稼働中の高エネルギーガンマ線望遠鏡MAGICやガンマ線天文衛星Fermiも用いて、上記の課題の解明に取り組んでいます。大学院生は、海外グループの研究者・大学院生と協力して、第一線で、望遠鏡建設や天体観測、データ解析で活躍しており、国際グループの中で大きな存在感を示しています。みなさんも、望遠鏡建設や天体観測に関わり、世界最高感度を持つCTA大口径望遠鏡を使って、上記の課題に挑み、発見の興奮を味わってみませんか。

吉越 貴紀 准教授

研究テーマ「超高エネルギーガンマ線天体物理学、宇宙線物理学」

人工加速器では到達し得ない超高エネルギーの粒子(超高エネルギー宇宙線)を生成する、宇宙の特異な環境における物理を研究している。超高エネルギーガンマ線はこのような環境またはその近傍で生成され、宇宙空間の磁場の影響を受けずに飛来するため、観測的研究における重要な探針である。近年、大気チェレンコフ望遠鏡を用いた超高エネルギーガンマ線の地上観測技術が急速に発達し、超新星残骸、パルサー風星雲、活動銀河核等が超高エネルギーガンマ線天体として同定された。

人工加速器では到達し得ない超高エネルギーの粒子(超高エネルギー宇宙線)を生成する、宇宙の特異な環境における物理を研究している。超高エネルギーガンマ線はこのような環境またはその近傍で生成され、宇宙空間の磁場の影響を受けずに飛来するため、観測的研究における重要な探針である。近年、大気チェレンコフ望遠鏡を用いた超高エネルギーガンマ線の地上観測技術が急速に発達し、超新星残骸、パルサー風星雲、活動銀河核等が超高エネルギーガンマ線天体として同定された。しかし、超高エネルギー宇宙線のエネルギースペクトルはこれらの天体の寄与で説明がついておらず、謎が多い。研究室では、大気チェレンコフ望遠鏡を用いた超高エネルギーガンマ線天体の観測的研究を通して超高エネルギー宇宙の謎に迫る。

また、観測技術の向上を目的とした大気チェレンコフ望遠鏡の開発研究、コンピューターシミュレーションを用いたデータ解析技術の開発も行っている。

大気チェレンコフ望遠鏡による観測は晴天率が高く光害が少ない砂漠地帯で行われるため、国際共同研究として行うことが必須である。その中でグローバルかつタフな人材の育成を行う。

齋藤 隆之 准教授

研究テーマ「高エネルギーガンマ線天文学(TeVガンマ線による観測)」

私たちの住む世界を理解するため、様々な波長の電磁波や、様々な粒子で宇宙観測が行われています。私の専門は、TeVガンマ線による観測です。TeVガンマ線による宇宙観測には、宇宙物理学的意義と、基礎物理・宇宙論的意義があります。前者は、「宇宙はなぜ高エネルギー粒子に満ちているのか」、という問いに答えるのが目的です。超巨大ブラックホールや中性子星など、粒子加速現場から出てくるTeVガンマ線を検出し、その粒子加速のメカニズムを解明します。後者は、光子がもつTeVというエネルギーを利用します。暗黒物質を探索したり、量子重力効果によるローレンツ不変性のやぶれを検証することもできます。

私たちの住む世界を理解するため、様々な波長の電磁波や、様々な粒子で宇宙観測が行われています。私の専門は、TeVガンマ線による観測です。TeVガンマ線による宇宙観測には、宇宙物理学的意義と、基礎物理・宇宙論的意義があります。前者は、「宇宙はなぜ高エネルギー粒子に満ちているのか」、という問いに答えるのが目的です。超巨大ブラックホールや中性子星など、粒子加速現場から出てくるTeVガンマ線を検出し、その粒子加速のメカニズムを解明します。後者は、光子がもつTeVというエネルギーを利用します。暗黒物質を探索したり、量子重力効果によるローレンツ不変性のやぶれを検証することもできます。2010年ごろから私たちが開発を続けてきたガンマ線天文台CTAOが遂にステレオ観測を開始します。2026年に北サイトの大口径望遠鏡(LST)の4台のアレイで観測が始まり、その後も南北両サイトで次々と望遠鏡が建設されていき、TeVガンマ線観測の新しい時代が始まります。

私自身は超強磁場をもつ中性子星による様々な形の粒子加速と、WIMP暗黒物質探索に強く興味を持っていますが、それ以外のテーマも大歓迎です。ぜひ一緒に研究しましょう。

また、成熟期を迎えようとしているTeVガンマ線業界ですが、さらなる高感度化を目指して続けていく必要があります。TeVガンマ線に拘らず、MeVガンマ線など未開の分野に研究範囲を広げていくことも大事だと考えています。それらに向けて、半導体を使った検出器開発も行っています。興味があればぜひ一緒に開発しましょう。

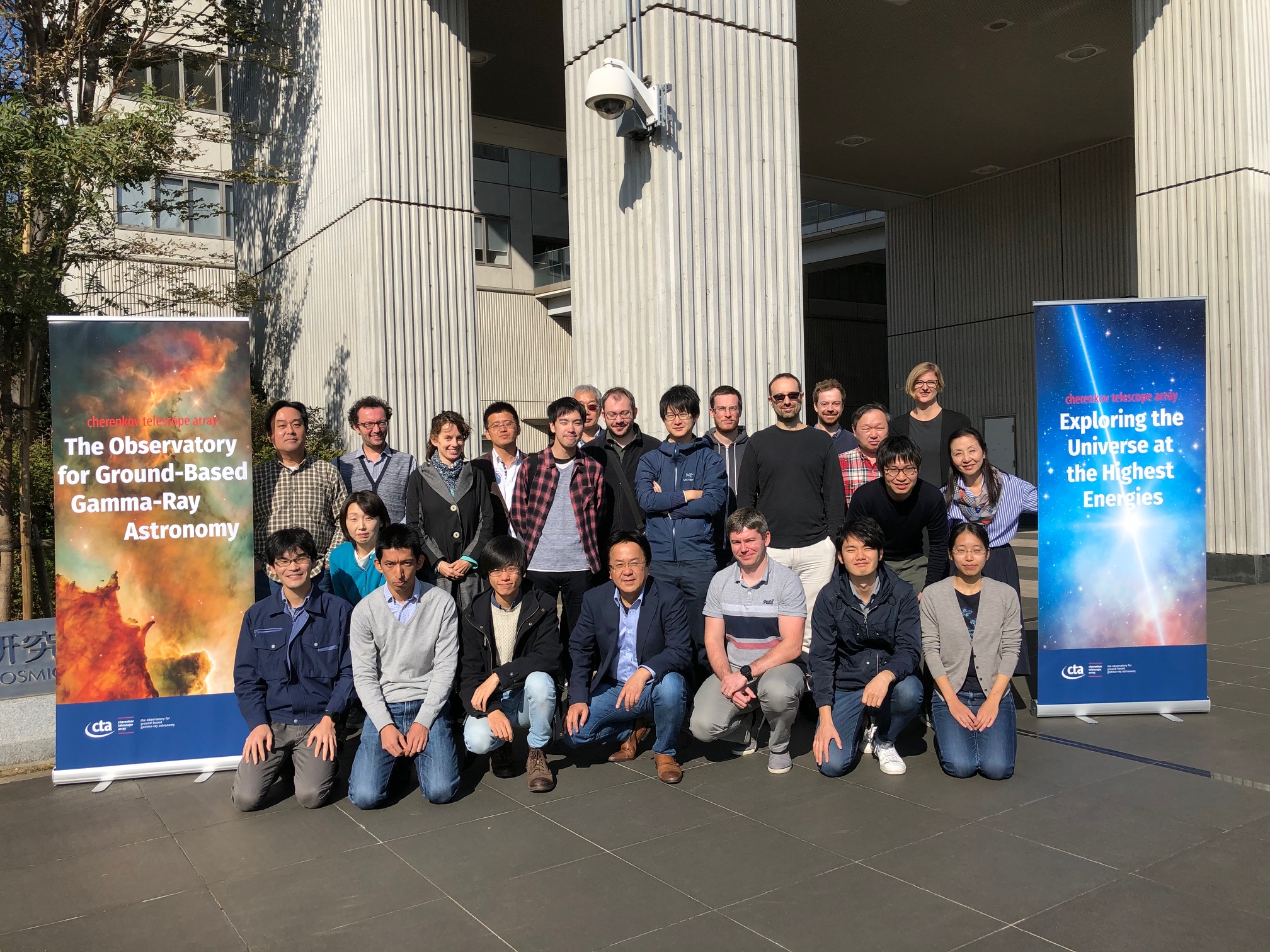

研究室の様子

修士・博士課程の学生に加えて、若手のポスドク・スタッフ、経験豊富なシニアスタッフが多く所属しており、ハードウェア・ソフトウェア開発、望遠鏡データ解析などを行っています。外国人研究者も多く在籍しており、英語を話したり聞く機会が日常的にあります。私たちのグループは国際プロジェクトであるCTAやMAGICに参加しているので、望遠鏡の観測シフトやコラボレーションミーティングなどで海外に出張する機会がたくさんあります。