チェレンコフ・テレスコープ・アレイ(CTA)の大口径望遠鏡1号基(LST-1)が、2020年1月から2月にかけての8日間の夜間にわたる観測で、かに星雲の中心部にあるパルサー(中性子星)から出されるガンマ線の信号を捉えていたことが分かりました。LST-1は2018年10月、スペイン・カナリア諸島のラパルマ島にあるCTA北半球サイトに完成して以来、望遠鏡の性能の確認や本格運転に必要なパラメータの調整などを行って来ました。

パルサーは強い磁気を帯びて高速に自転する中性子星で、ビーム状の電磁波を上下2方向に放射しており、そのビームが地球の方向に向けられた時にのみ、観測されます。強い定常ガンマ線放射線天体や、爆発的放射の検出は、地上の解像型チェレンコフ望遠鏡(Imaging Atmospheric Telescope, IACT)にとっては日常的となってきている一方で、パルサーからの信号は微弱であるのに加え、まわりのパルサー星雲からの放射が邪魔し、検出を困難にしています。世界中の最高感度のIACTが何百時間も観測をしているにもかかわらず、超高エネルギーガンマ線の放射が確認されたパルサーは、これまでにわずか四つしかありません。そして、LST-1はこのほど、パルサーからの信号を検出できる高感度の望遠鏡に仲間入りしました。

CTA-LSTの研究代表者である手嶋政廣教授は「この期間に非常に難しい天体が観測できたことは、LST-1がすでに期待されたずば抜けた性能を発揮し始めていることを意味しています。パルサーはLSTが目標とする観測対象の一つであり、LSTが調整を完全に終えて本格運転に入れば、多くの成果が生み出されるだろうと想像すると、今からとてもワクワクします」とコメントしています。

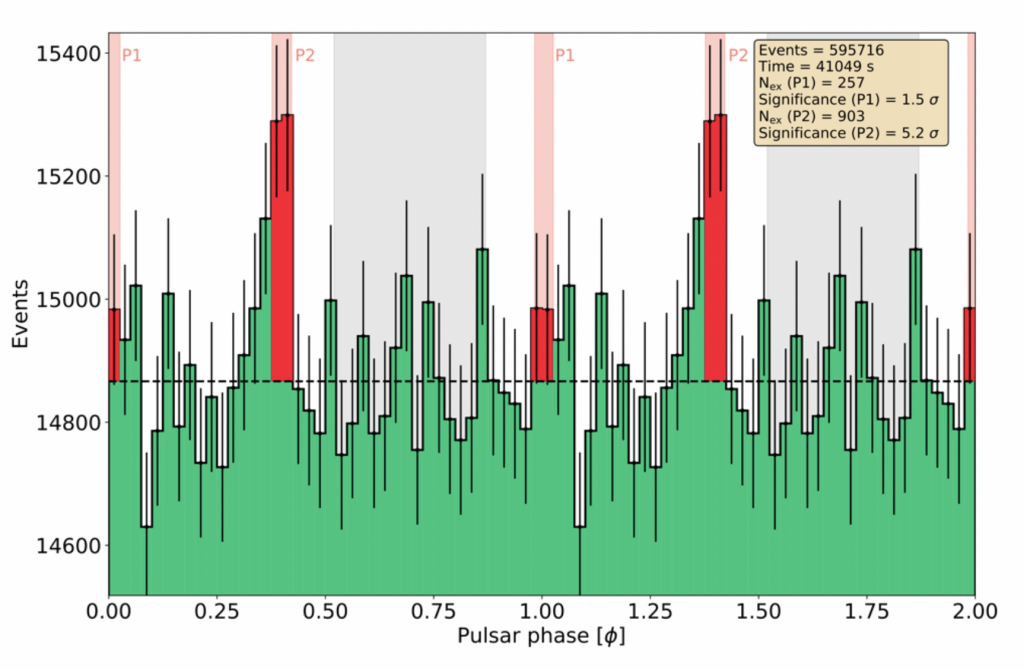

今回のデータ解析は、cta-lstchainとよばれるLSTのデータを解析するパイプラインツールによって行われました。天候条件が良好で、技術的問題のない観測だけに採用されるもので、2020年1月と2月の10日間に取得された合計11.4時間分のデータが解析に用られました。信号位相(ON)とバックグラウンド位相(OFF)は、Aleksić et al., A&A, 540 (2012) A69で定義されたものが用いられました。ガンマ線事象の解析には、日本チームの開発したガンマ線点源の天球上の位置を利用した解析手法が用いられました。エネルギー閾値近傍のガンマ線も取りこぼさないようにするため、バックグラウンドの排除はゆるめになされました。

図2は位相ダイアグラムとよばれ、ガンマ線の到来時刻をかにパルサーの回転位相に変換してその分布をみたものです。赤く塗られP1、P2と書かれた位相が、高エネルギーガンマ線を放射しているとされる位相です。パルサーの回転パラメーターはJodrell Bank観測所が毎月公表しているものが用いられました。すべての位相にわたり観測された信号(図2の緑色部分)は、かに星雲から常に出される電磁波を含む様々なバックグラウンドを合わせたものです。このパルス放射の検出は、検出事象の時刻付が正確にできていることと、低いエネルギーのガンマ線に対する望遠鏡の性能を証明するものです。

図3のアニメーションは、異なる位相から発せられるパルスの様子を表現しました。

スペイン・ラパルマ島のLST-1(右)、Credit: Tomohiro Inada

【LSTについて】

大口径望遠鏡(LST : Large Sized Telescope)は、20GeVから300TeVまでの幅広いエネルギー帯のガンマ線を観測するCTAを編成する3種類の望遠鏡の一つで、CTAの北半球・南半球の両サイトの中心部に設置され、20-150GeVという低エネルギー帯を観測する役割を担います。直径23メートルの望遠鏡本体の表面に400平方メートル分の鏡、その焦点位置に光子を1個ずつを高効率に捉えることが可能な1855個の光センサー(カメラ)が設置されています。LSTは高さ45メートル、重さ100トンと巨大ですが、20秒以内に向きを機敏に変えることができ、継続時間が短く、低エネルギーのガンマ線の信号を捉える能力も備えています。この機動性と、低いエネルギー閾値は、CTAが銀河内ガンマ線天体の突発放射や、活動銀河核や、高赤方偏移のガンマ線バーストを研究するにあたり、重要な特性です。

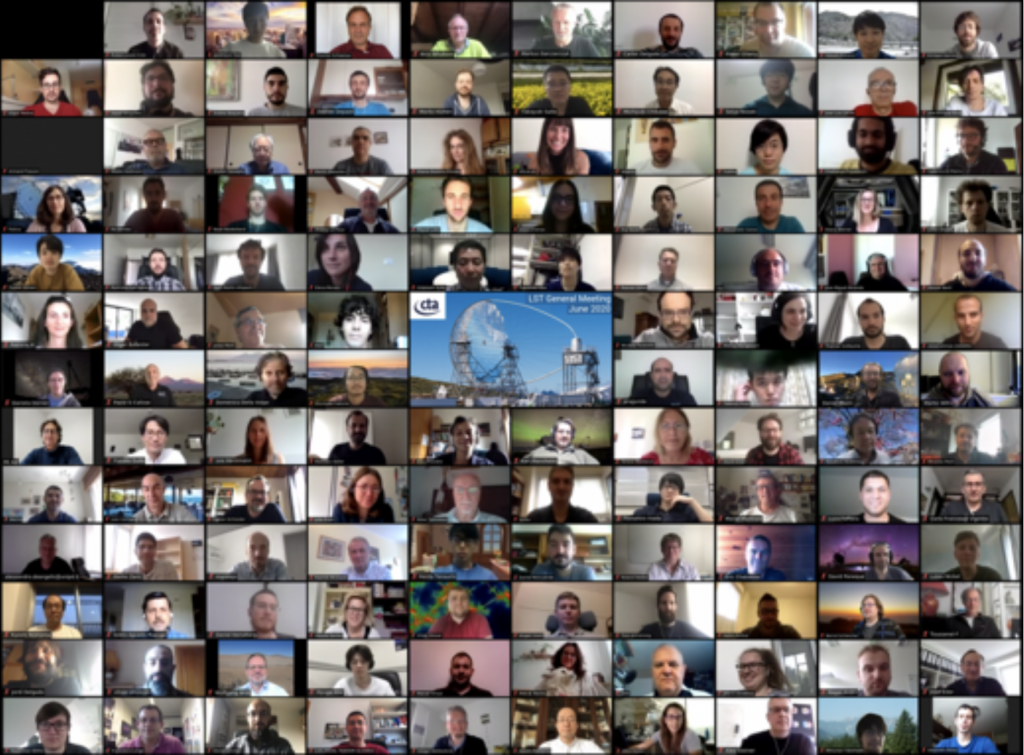

LSTコラボレーションは、11か国 (日本、イタリア、インド、クロアチア、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、ブラジル、ブルガリア、ポーランド)からの200人以上の研究者からなります(図4)。LST-1は2018年10月、スペイン・ラパルマ島のCTA北サイトに完成し、試験運転を行ってきました。完成直後の同年12月14-15日、初めて宇宙線の信号を検出し、2019年11月には、望遠鏡をかに星雲の方向に向け、初めてガンマ線の信号を検出することに成功しています。

LST-1はこのほど、CTA観測所(CTAO)によるCritical Design Reviewを通過しました。これはCTAを構成する望遠鏡群の中では初めてです。Critical Design Reviewが完了し、CTAOに公式に認められる2021年には、LST-1は最初のCTA望遠鏡となる予定です。

【CTAについて】

チェレンコフ・テレスコープ・アレイ(CTA)は、世界で最も大きく、最も高感度の高エネルギーガンマ線の観測施設を、数十基の望遠鏡群で実現しようという世界規模の取り組みで、北半球サイトはスペインのラパルマ島に、南半球サイトはチリのパラナル近くに建設される計画です。CTAは今後の将来にわたり、最も有望な超高エネルギーガンマ線天文学のための観測施設、さらには初めて世界中の宇宙物理学、そして素粒子物理学の研究者たちに開かれた地上のガンマ線天文学の観測施設になる見通しです。そして、これまでにない感度でガンマ線を捉えることで、ガンマ線天体の数をこれまでの10倍に増やし、宇宙物理学の大きな謎のいくつかを解明するのに役立つと期待されています。

【問い合わせ先】

東京大学宇宙線研究所 & CTA-LST Collaboration

手嶋政廣 (CTA-LST Collaboration 研究代表者、東京大学宇宙線研究所)

mteshima_at_icrr.u-tokyo.ac.jp

Daniel Mazin (CTA-LST プロジェクトマネージャー、東京大学宇宙線研究所)

mazin_at_icrr.u-tokyo.ac.jp

齋藤隆之 (CTA-LST ODAコーディネーター、東京大学宇宙線研究所) tsaito_at_icrr.u-tokyo.ac.jp

中村牧生 (東京大学宇宙線研究所 PR-office)

m3nakamu_at_icrr.u-tokyo.ac.jp