宇宙線研究所前所長でスーパーカミオカンデグループの前代表でもある中畑雅行教授が3月2日、多摩六都科学館と宇宙線研究所が共催するサイエンスカフェで、「地下で探す! 宇宙の超新星爆発と元素の起源」をテーマに講演し、参加した50人が熱心に耳を傾けました。

多摩六都科学館との共催イベントは、同館と宇宙線研究所が2015年に締結した広報・啓発活動に関する相互協定に基づくもので、研究現場で得た知見を広く市民に提供し、科学文化の発展に寄与することなどを目的とし、1年に2回ほど開催しています。2020年度からはCOVID-19の感染拡大を受け、Zoomを使ったオンライン開催に移行しましたが、2023年からは多摩六都科学館に参加者の一部を受け入れ、Zoom配信も含めたハイブリッド形式で開催。今回は全員をイベントホールに受け入れ、オンサイトのみで行われました。

長野県生まれの中畑教授は1988年、東京大学大学院理学系研究科を修了し、理学博士号を取得。2003年に宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設の教授に就任し、2014年から同施設長及びスーパーカミオカンデグループの代表を務め、2015年からは宇宙線研究所副所長を兼務。さらに、2022年4月から2024年3月まで宇宙線研究所長を務めました。大学院時代は、小柴昌俊特別栄誉教授の研究室に所属し、1年先輩にあたる梶田隆章卓越教授とともに、カミオカンデの建設と超新星や太陽ニュートリノの研究に従事し、1987年には超新星爆発ニュートリノの検出に遭遇。その後、主要メンバーの一人として解析を進め、2002年の小柴特別栄誉教授のノーべル物理学賞受賞に貢献しました。カミオカンデでは太陽ニュートリの観測にも成功。2014年からはスーパーカミオカンデグループの代表を務め、過去の超新星爆発で生じたニュートリノの探索研究を続けています。

超新星爆発とは・・・太陽より重い星に最後に訪れる出来事

中畑教授はこの日の講演で、超新星爆発を起源とするニュートリノの観測に焦点を絞り、わかりやすく解説しました。まず、暗い星が突然、明るく輝きだす三つのケースを天体望遠鏡のタイムラプス写真イメージで比較する「アハ体験」をしてもらったあと、天文写真家の沼澤茂美さんが制作した星の一生を図解したイラストを示し、「太陽質量より10倍以上重い星に最後に訪れる出来事、それが超新星爆発です。そして、超新星爆発が起きたあと、芯となる真ん中の部分に中性子星やブラックホールなどの不思議な天体ができます」と説明しました。さらに、超新星爆発が、太陽が一生の間に放出するエネルギーの300倍近い3×1046 J(ジュール)をたった10秒間で放出することや、エネルギーの99%はニュートリノとして放出され、残り1%が星を吹き飛ばすエネルギーや、光のエネルギーになると解説。そのうえで、カミオカンデが1987年1月、超新星爆発1987Aからのニュートリノを観測した当時を振り返りました。

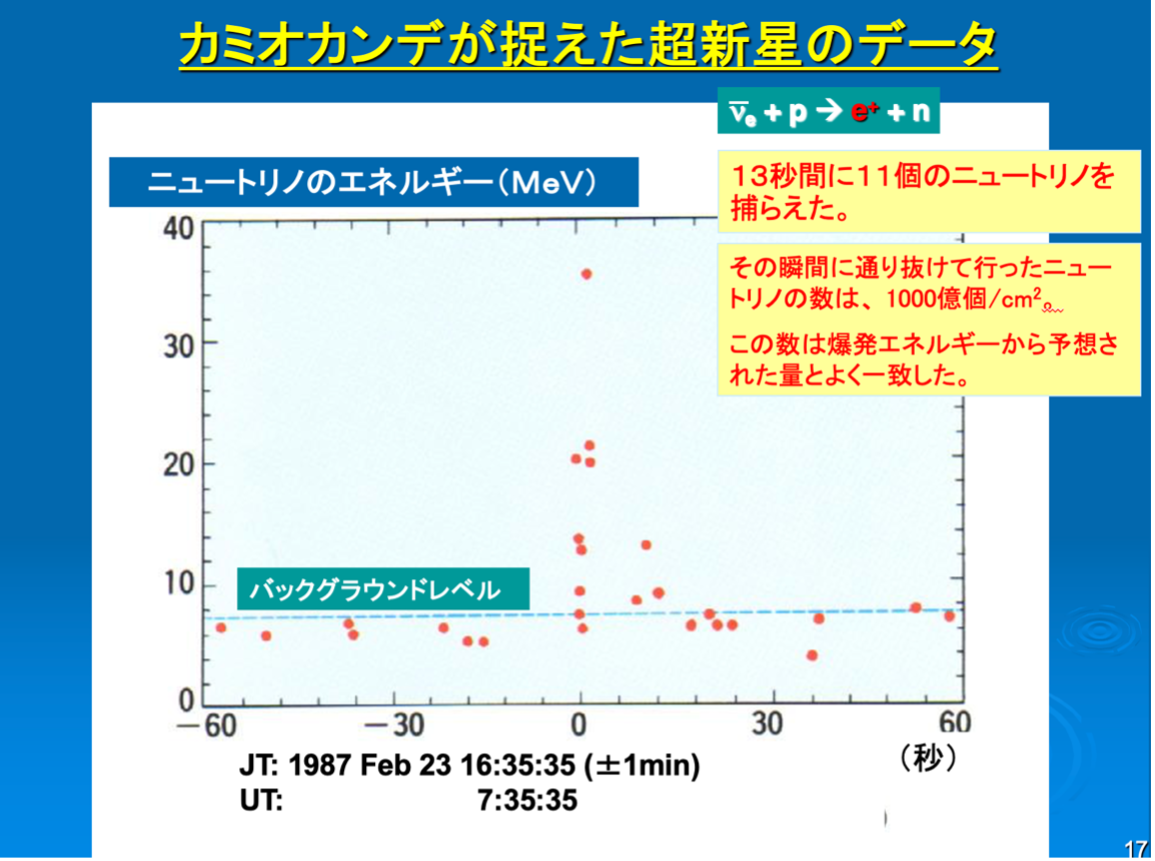

観測したのは、地球から16万光年の彼方にある大マゼラン星雲で起きた超新星爆発によるニュートリノが反応したもので、超純水を満たしたカミオカンデ(直径16メートル、高さ16メートル)の壁面に設置した光電子増倍管が信号をとらえたとし、「13秒間にエネルギーの高いニュートリノを11個観測しました。たかだか11個と思われるかも知れませんが、なかなか反応しないニュートリノがこれだけ反応したというのは大変なことで、ものすごくたくさんのニュートリノが飛んできたということを意味します」。その数は1平方センチあたり1000億個で、そこからエネルギーを推定すると3×1046 Jと超新星爆発が作り出すエネルギーとピタリと一致していた、と語りました。

宇宙での物質生成の起源・・・ビックバン、超新星爆発から

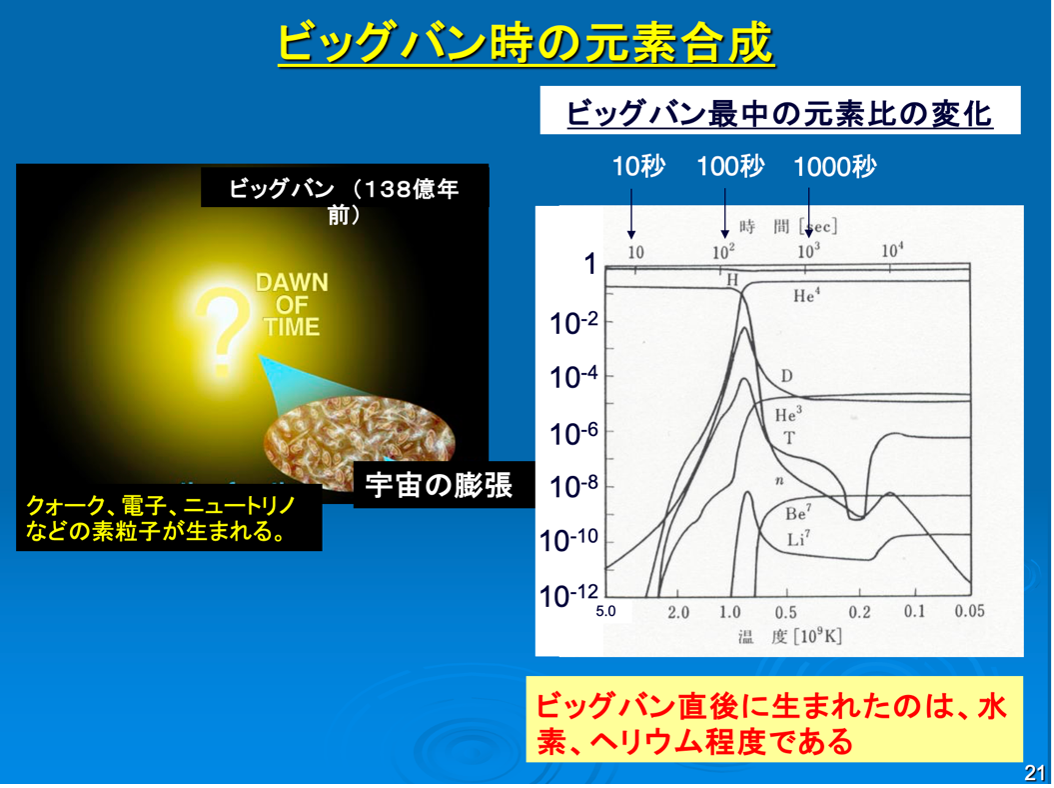

続いて中畑教授は、「私たちの身の回りにある元素はどこで作られたのか」という話題に移り、宇宙がビックバンから始まり138億年もの歴史を持つことに触れ、「宇宙の初期を再現したシミュレーションによると、ビックバン直後に最初に生まれたのは、ほとんど水素とヘリウムのみでした。それ以降の元素は、重い星の中での核融合反応で生まれました。鉄、コバルト、ニッケルなど鉄族までは星の中心部での核融合反応で生まれたと考えられています」と解説しました。

そのうえで、星が燃え尽きると、自重のために中心部にある鉄のコアが小さく密度の高くなって潰れ、その過程で位置エネルギーによって大きな爆発エネルギーが生まれます。その膨大なエネルギーによって核融合反応が一気に進み、鉄より重い金属が合成されたと言われています(爆発後に中心に残るのが中性子星やブラックホール)。「しかし、最近になって中性子星連星の合体でも重い元素の合成が進むことがわかりました。しかし、まだ観測的にも、理論的にはっきりしていない部分があり、これを解明していきたいというのが私たちの大きな研究テーマとなっています」と語りました。

宇宙初期からの超新星爆発についてニュートリノで知る

およそ10分間の休憩を挟んだあと、中畑教授は、現在も稼働を続けるスーパーカミオカンデで始まったスーバーカミオカンデ・ガドリニウムプロジェクト(SK-Gd)について説明しました。

(Gd・・・原子番号64の元素 ガドリニウムの元素記号)

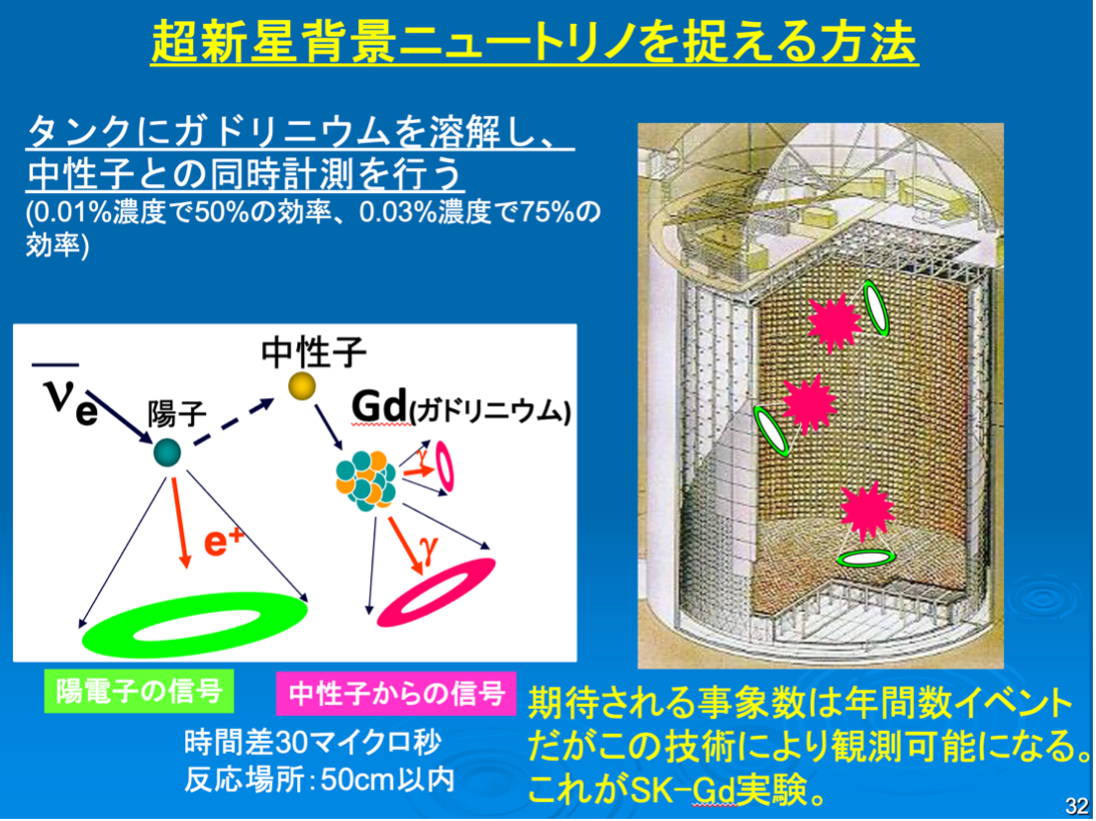

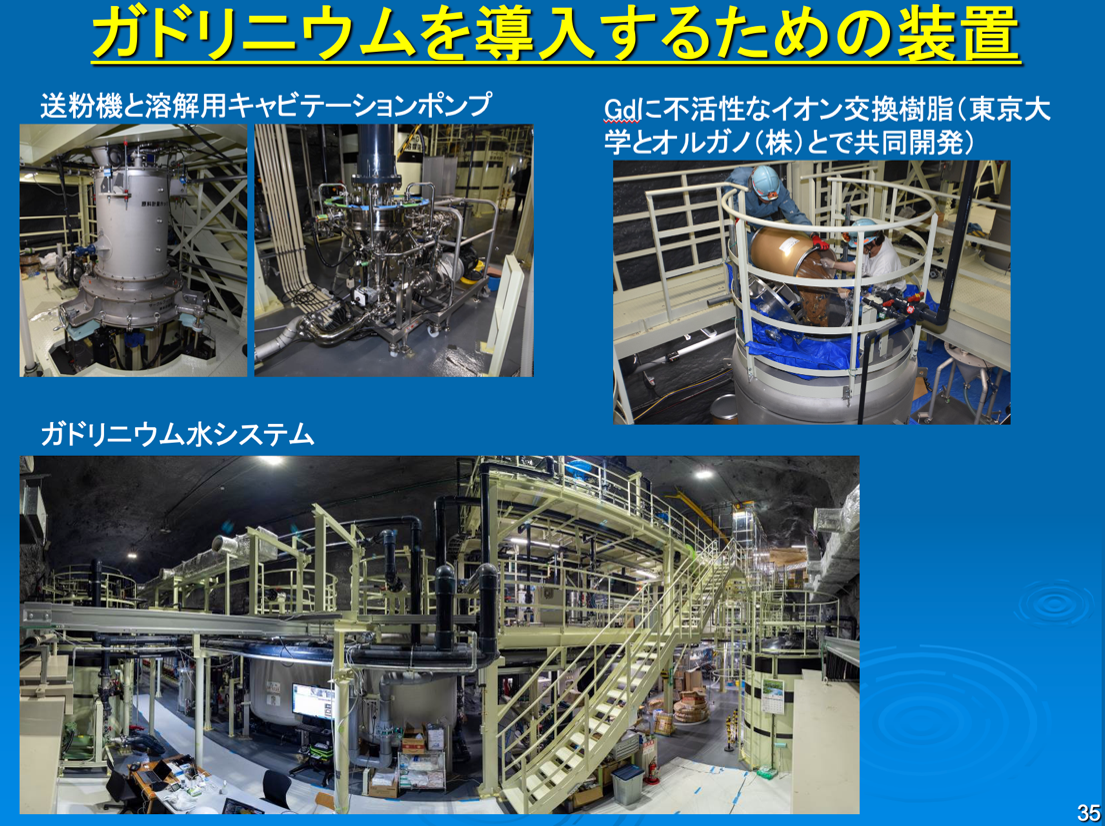

ガドリニウムプロジェクトは、スーパーカミオカンデを満たす5万トンの超純水に硫酸ガドリニウムの粉末を溶かし、宇宙初期から現在に至るまでの超新星爆発で放出され、宇宙空間に漂っている反電子ニュートリノの信号を捉えやすくしたものです。このような反電子ニュートリノの反応は、スーパーカミオカンデでは年間数個ほどと稀な反応ですが、ガドリニウムプロジェクトでは、反電子ニュートリノが水と反応して陽電子と中性子を放出し、中性子はガドリニウムに吸収されてガンマ線を放出、陽電子とガンマ線が作る二つのチェレンコフ光の輪がほぼ同時に観測されるため、捉えやすい信号になることが期待されています。これらを多く観測することで宇宙における元素合成の謎に迫ることができると考えられています。

中畑教授は荷電粒子が水中で出すチェンコフ光について、「光より速く動く粒子が水中で出すチェレンコフ光は、水面を波紋の進む速さよりも速く進むアヒルに例えることができます。電子など荷電粒子は水中では光より速く進むため、こうした現象が起きます。宇宙初期からの超新星爆発で蓄積されたニュートリノは、皆さんの手のひらを1秒間に数千個通り抜けており、スーパーカミオカンデでは年間数個ほどの頻度で起きているとされ、これを効率よく観測する工夫が、ガドリニウムです」と語りました。

周到な準備で進められたガドリニウムプロジェクトは順調で、2022年には濃度0.03%まで溶解が進んだことを報告。20024年のニュートリノ国際会議では、最新の探索結果も発表され、「信号があれば見えてくる場所に、なんとなく数イベントくらい見えています。まだ統計的に有為ではありませんが、何年か続けると成果が出てくると思いますので、よろしくお願い致します」と中畑教授。

最後に、2020年ごろに500-800光年の距離にあるオリオン座のペテルギウスについて、「急に明るさを失い、そろそろ超新星爆発を起こすのではないかと報じられ、世の中を騒がせましたが、現在はまた元の明るさに戻っています」と最新の状況を報告。また、天の川銀河における超新星爆発について、これまでは目視での観測で効率が悪かったが、実際は30-50年に一度は超新星爆発が起きているはず、とし、「ニュートリノであれば効率よく捉えることができるのに加え、ガドリニウムを入れたことで反応の一部(電子との散乱事象)が見分けやすくなり、発生源の方向を決めやすくなりました。スーパーカミオカンデは日夜、365日観測を続け、超新星爆発が起きればその方向についても世界に速報できる世界で唯一の検出器です。運よく、近い将来、起きることを願っています」と結びました。

多くの質問に丁寧に回答

講演の前半と後半の後、それぞれ質疑応答の時間が取られ、参加者から「超新星爆発からの光は数カ月も続くのに、エネルギーの99%は爆発から10秒間で放出されてしまうというのは矛盾していないか」「ビックバンの時に電子はどう振る舞っているのか」「星の中の核融合で生成する最も硬いのが鉄ということだったが、鉄よりもダイヤモンドの方が硬いのでは」「超新星爆発でニュートリノと光では届くスピードが変わるのはなぜか」「カミオカンデなどのニュートリの研究の目的は何か」「超新星爆発で発生したニュートリノはどこへ行くのか」「陽子や電子と反応した後のニュートリノはどうなるのか」など質問が出て、中畑教授は一つずつ丁寧に回答していました。

関連するLINKやWebニュースなど

・東京大学宇宙線研究所 スーパーカミオカンデの公式ページ (ニュートリノについてわかりやすく説明しています)

・2025年2月14日 【トピックス】中畑雅行教授の紫綬褒章受章記念講演会・最終講義と祝賀会を開催

・2024年11月2日 【トピックス】宇宙線研究所前所長の中畑雅行教授が紫綬褒章を受章

・2024年11月2日 【東京大学公式ホームページ】令和6年秋の紫綬褒章受章