中畑雅行教授の紫綬褒章受賞記念講演会(定年退職に伴う最終講義も兼ねる)と祝賀会が1月21日、柏市のクレストホテルで開かれ、東京大学宇宙線研究所や各大学・研究機関の関係者約80人が参加しました。記念講演会はYouTubeでもオンライン中継され、約110人が視聴しました。

記念講演会の冒頭、荻尾彰一所長が「中畑先生、このたびは誠におめでとうございます」と祝辞を述べ、中畑教授の経歴および功績を紹介。カミオカンデ実験とスーパーカミオカンデ実験の主要メンバーとしてニュートリノ物理学、宇宙物理学の分野に多大な貢献してきたことに触れたうえで、大マゼラン星雲で起きた超新星爆発に伴う世界初のニュートリノ観測(SN1987A)、太陽ニュートリノの観測、太陽ニュートリノ振動の発見、過去に起きた超新星爆発による超新星背景ニュートリノの探索などの研究成果、さらに、それに続く数多くの受賞歴や、さまざまな研究者コミュニティにおける活動を詳しく紹介。「中畑先生は、太陽ニュートリノ研究をはじめとして、ニュートリノ物理学、天体物理学、地下における科学研究の発展に尽くしてこられました。改めまして主催者を代表し、お祝い申しあげます」と述べました。中畑教授の詳しい経歴などはこちらを参照。

中畑教授「一緒に研究していただいた皆様方のご協力の賜物です」

中畑教授は冒頭、紫綬褒章と章記の写真をスライドで示し、「このたび大変名誉ある褒賞をいただけることになりました。これもひとえに一緒に研究していただいた皆様方の協力の賜物です。また、宇宙線研究所の職員、地元の方々など多くの方々に支えていただいた結果だと思います。この場をお借りして、お礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました」と述べ、紫綬褒章の意味や2024年11月26日に都内のホテルで行われた伝達式、さらに皇居で行われた天皇陛下への拝謁のようすを紹介しました。

中畑教授は引き続き、「44年間の研究人生をふりかえり」と題し、およそ1時間半にわたり自身の研究について語りました。

大学院時代は小柴研究室でカミオカンデの建設に従事

小柴昌俊教授(当時)の研究室に通い始めたのは1980年、東京大学理学部物理学科に所属していた3年生のとき。夏休み中に研究室の実験に参加できる「夏休み実験」を準備しようと、小柴研究室に行ってみたところ、先輩の有坂勝史さん(当時修士2年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授)がおり、ラインプリンターで印刷された陽子崩壊実験のモンテカルロ計算のブログラムを見せられ、面白そうだと感じたといいます。夏休み実験では別の宇宙線実験に参加したものの、その時の興味が捨てきれず、大学4年生の特別実験で小柴研究室を選びました。

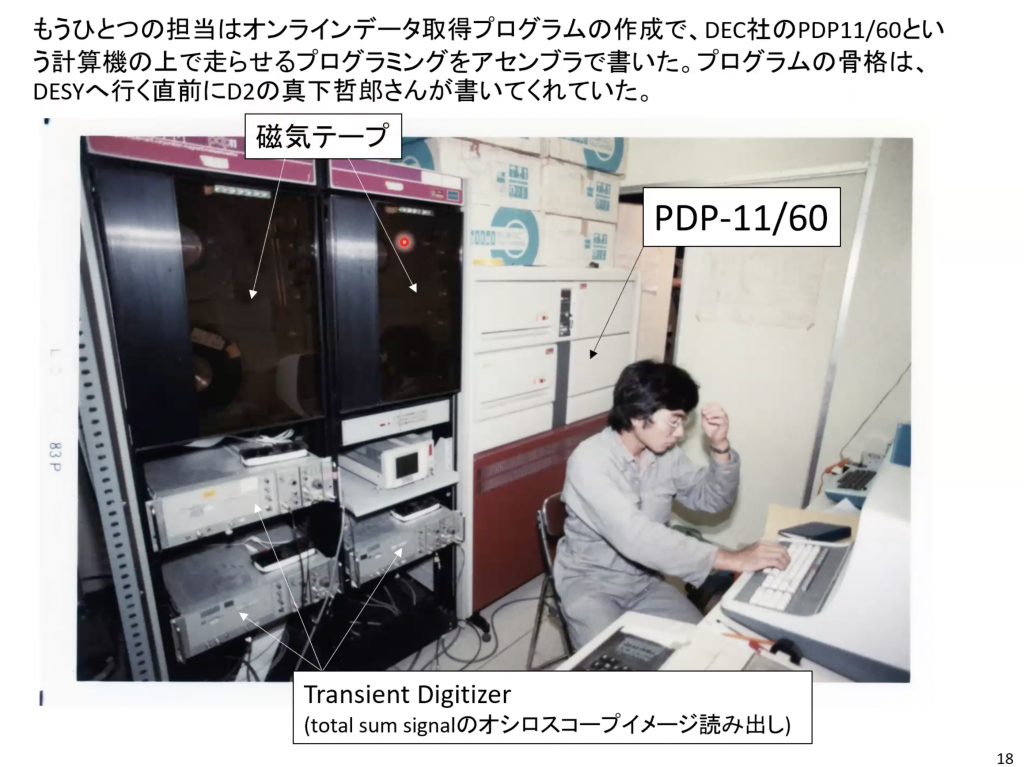

修士課程でも小柴研究室を選び、カミオカンデの建設に参加。カミオカンデの当初の目的は陽子崩壊の発見でしたが、カミオカンデの4倍の有効質量を持つ米国のIMB(Irvine-Michigan-Brookhaven)実験がすでにスタートしており、陽子崩壊の発見はIMB実験に先を越されたとしても、さまざまな崩壊モードを詳しく調べようと、岐阜県飛騨市神岡町の実験サイトで準備を進めていました。中畑教授は、約1000本の光電子増倍管のキャリブレーションやオンラインデータ取得プログラムを担当。「小柴研究室の先輩の真下哲郎さん(当時博士2年、東京大学素粒子物理国際研究センター)が、常駐して研究するためにDESY(ドイツ電子シンクロトロン)に行く直前、突貫工事で作り上げてくれた骨格を、整備し、Transient Digitizer(オシロスコープの読み出し)を付け加え、プログラムを完成させました」。実験は1983年7月6日に開始され、メンバーみんなでスキャンを開始したものの、「数ヶ月のデータを解析しても目の覚めるような陽子崩壊のイベントは一つもありませんでした」と中畑教授。こうして迎えた修士論文のテーマは「陽子崩壊実験におけるニュートリノバックグラウンド」だったとし、その結果をまとめてJPS(日本物理学会の欧文誌)に初めて主著者の論文を出すことができました。

太陽ニュートリノの観測を目指してカミオカンデを改造

超新星ニュートリノSN1987Aの観測に遭遇

カミオカンデは1984年、小柴先生の提案で、太陽ニュートリノの数が理論値の半分しかないという太陽ニュートリノ問題を検証するため、太陽ニュートリノの観測を目指すことになり、低エネルギーでも感度を出すため、外水槽を設置する改造工事を実施。中畑教授は戸塚洋二さん(当時助教授)からの助言もあり、太陽ニュートリノを博士論文のテーマとすることになりました。カミオカンデIIは1985年から運転を開始しましたが、太陽ニュートリノを捉えるにはラドンのバックグラウンドが問題となりました。中畑教授は「ディテクターもでき、電子回路も整い、データが取れるはずだったのですが、ここからがラドンとの闘いでした」と振り返り、水に含まれるラドンからの放射線を減らすため、水を給水モードから循環モードに変更し、さらに水タンク自身を気密化するなどの対策を講じたとし、1987年初めごろにはラドンの影響を抑え込むことに成功したといいます。「そんな時に起きたのが、超新星爆発SN1978Aからのニュートリノでした」。

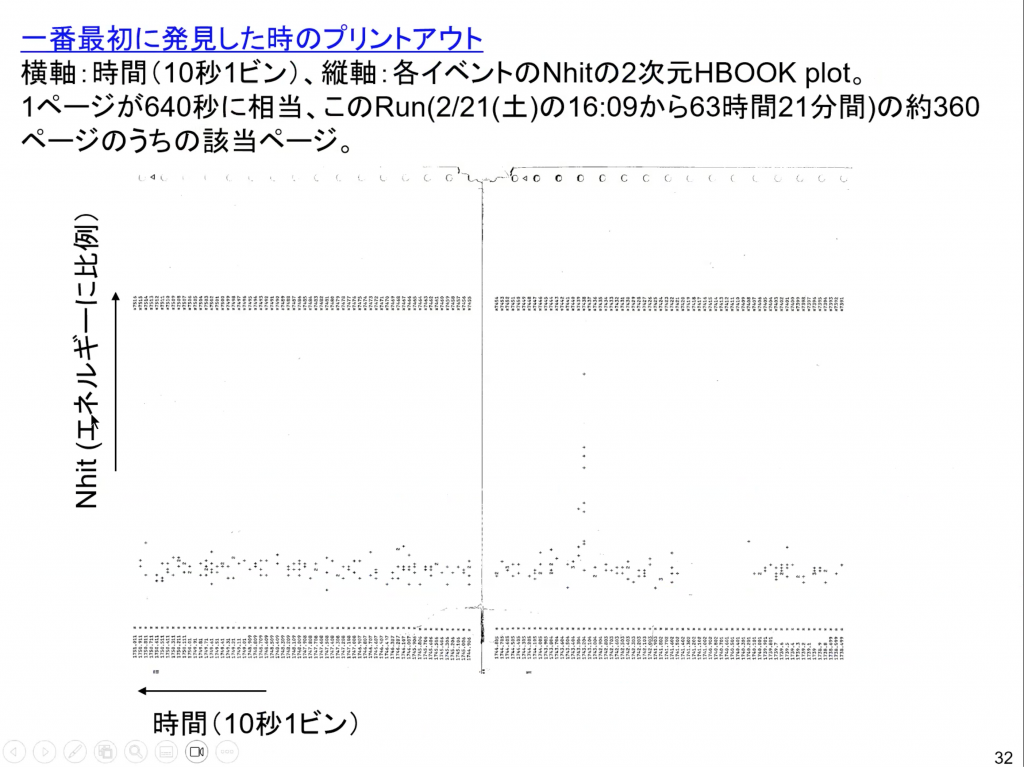

超新星爆発SN1987Aからのニュートリノ観測は、2002年の小柴先生のノーベル物理学賞受賞につながる記念すべきイベントで、中畑教授は観測データを最初に発見した学生の1人でした。講演では当時の状況を時系列で丁寧に紹介。1987年2月25日に大マゼラン星雲で超新星爆発が起きたというペンシルベニア大学から送られた1枚のファックスを受け、神岡から取り寄せた直近の磁気テープを徹夜でデータ処理し、プリントアウトしたプロットを目視で探索しいていて、平田慶子さん(当時修士1年生)が最初に異常な信号を発見、中畑教授がこれはニュートリノに違いないと判断したといいます。「1時間に1回、Pedestal Dataを取る(初期化)ために2分くらいデータが空白となる時間があり、それがニュートリノ信号が来る3分前まで行われていました。もし、ニュートリノの信号がそこにハマっていたら、大変だったと思い、このプロットを見て一番最初に安堵したのは、『これで小柴先生に怒られなくて済む』というところでした」と当時の気持ちを語りました。

小柴先生「このイベントクラスターしかないことを示せ」

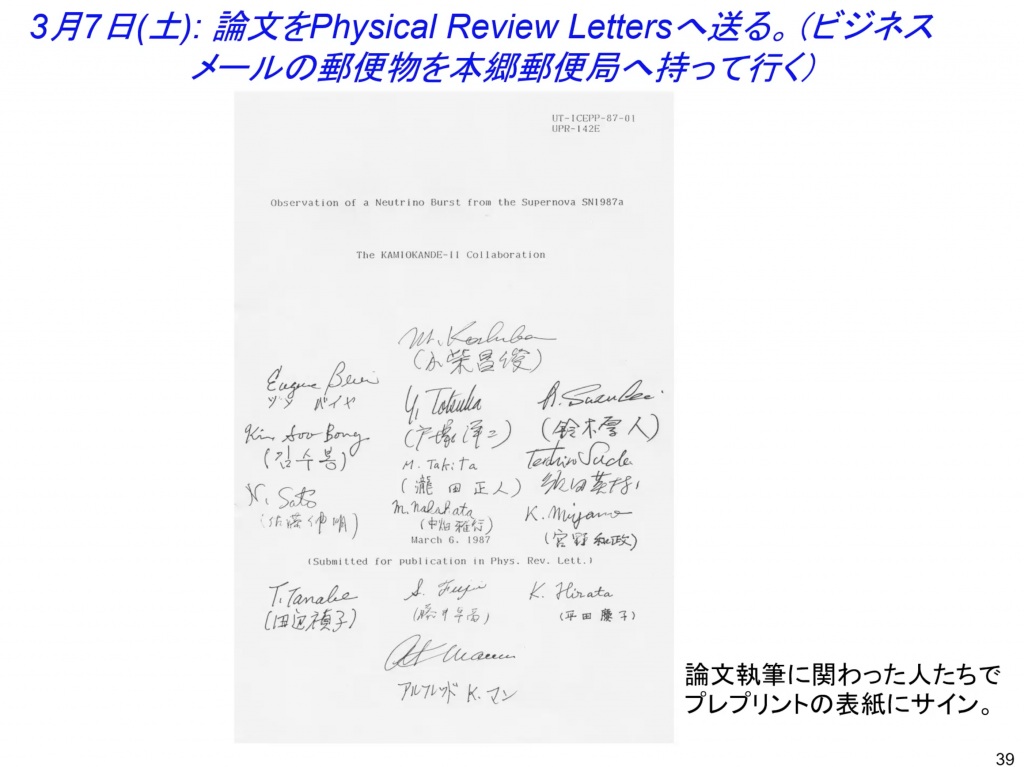

しかし、小柴先生に報告すると、笑顔を浮かべることもなく、「これまでに取ったカミオカンデのすべてのデータを解析して、このイベントクラスターしかないことを示せ」という命令が下ったといい、「この週はほとんど寝る間もなく磁気テープをローダーにかけるという肉体労働を繰り返し、最終的には42.9日分のデータを解析し、ポアソン分布を仮定すると今回のイベントは700万年に1回という珍しいものだということを示すことでやっと許してもらいました」と振り返りました。著名な物理学専門誌Physical Review Lettersへの投稿論文にまとめ、ビジネスメールの郵便物を本郷郵便局に持っていくまでに、およそ2週間を要したといいます。一息ついたあとの研究室で、居合わせた執筆者たちが論文のプレプリントの表紙に記念のサインをしました。

太陽ニュートリノの観測をテーマとした博士論文は、「クオリティの良いデータが十分に集まっていない」という理由から、通常よりも1年遅れて執筆。1988年2月に220日分のデータ解析の結果をまとめ、標準太陽モデルよりも小さな太陽ニュートリノのフラックス上限値を得たとして、「太陽ニュートリノ問題をリアルタイム検出器によって確認した」という内容の博士論文を提出しました。

「嬉しかったのは、ジョン・バーコール(John Bahcall)先生が著書『Neutrino Astrophysics』の中で博士論文のことに触れてくれたことです」としみじみ語り、標準太陽モデルを作り上げ、太陽ニュートリノ問題を提唱した米物理学者ジョン・バーコールさんが、中畑教授の博士論文について、「太陽ニュートリノ観測とカミオカンデII実験についての多くの有益な情報や知恵が含まれた博士論文で、A+ に値する」と著書の中で記述していたことを紹介しました。

スーパーカミオカンデでも太陽ニュートリノ問題

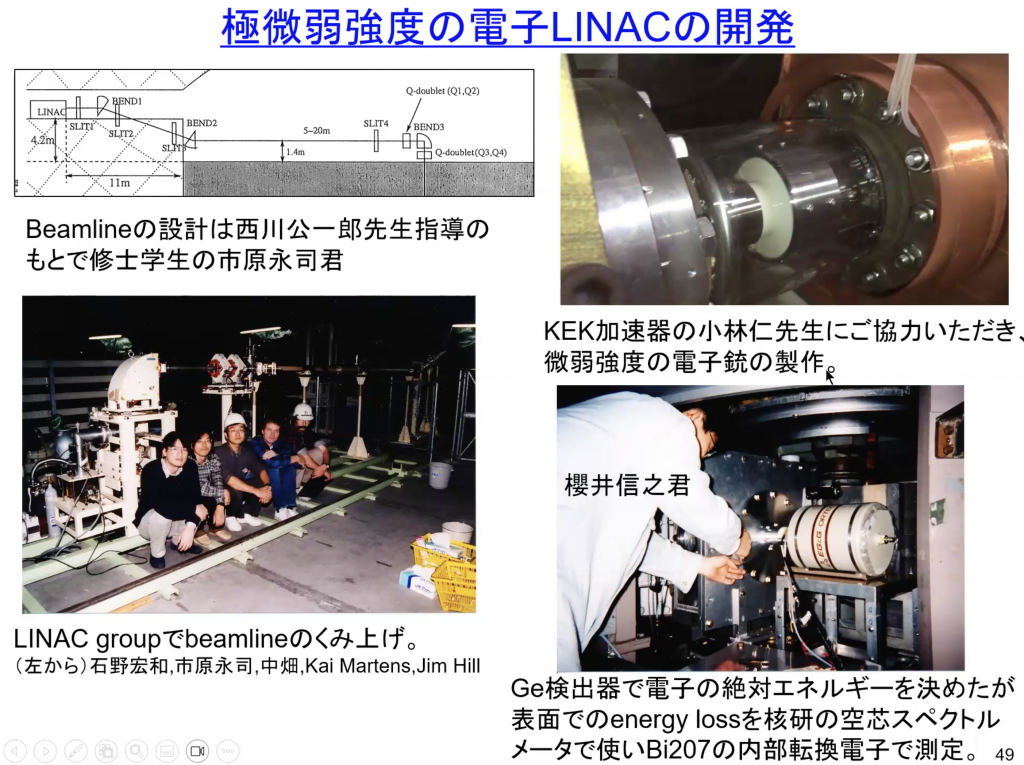

1988年4月から宇宙線研究所の助手に就任した中畑教授は1990年11月から2年半、ハンブルグ大学のポスドク(博士研究員)として、加速器を使ったZEUS実験に参加。帰国してからはスーパーカミオカンデの建設に加わり、1993年末からできたばかりの神岡計算機棟で、データ解析用計算機システムを駆使し、オフラインシステムの開発を試みました。一方、太陽ニュートリノの問題に関しては、太陽標準モデルの間違いによるものか、ニュートリノの性質(ニュートリノ振動)によるものかを確かめるため、スーパーカミオカンデでの精密測定を目指しました。スーパーカミオカンデの絶対エネルギーを1%の精度でキャリブレーションするため、宮崎医科大学で治療用に使われていた医療用の電子LINAC (直線加速器)を譲り受けて、1995年に東京大学原子核実験所(旧田無市)の実験室に設置し、極微弱強度の電子を使ったテストを進めたといいます。

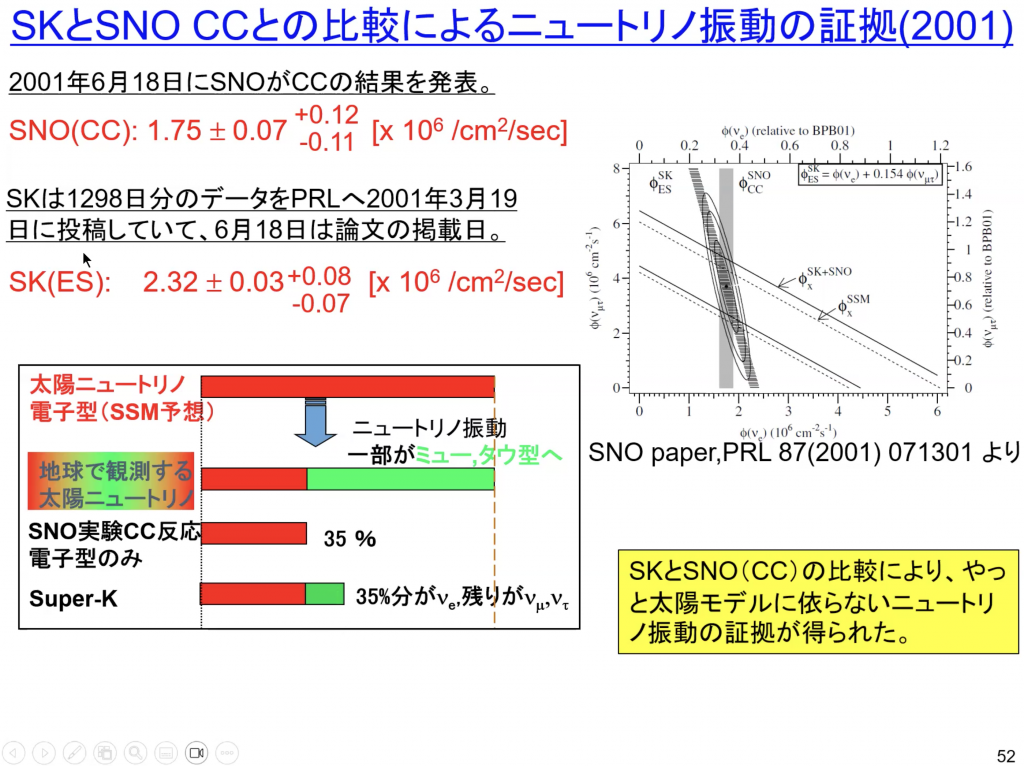

「このときまでソフトウェア的な仕事しかしていなかったので、ハードウェアも少しやらないと潰しが効かない研究者になっちゃうと思い、敢えて挑戦しました。しかし、全く知識がなかったものですから、いろいろな研究者や学生に教えていただきながら、そして戸塚先生の叱咤激励を受けながら進めました」と中畑教授。完成したLINACをスーパーカミオカンデに持ち込み、スーパーカミオカンデの絶対エネルギーの精度を1%以下にキャリブレーションに成功。しかし、太陽ニュートリノのスペクトラムを測定しても、太陽標準モデルに独立な結果(ニュートリノ振動の証拠)を得ることができず、2001年にカナダのSNO実験とスーパーカミオカンデ実験のそれぞれの測定結果を比較検証することで、ようやく太陽ニュートリノ振動の証拠を得るに至ったといいます。2002年5月にその結果を発表したものの、「当時は大きな声をあげられない状況にありました。これからその理由をお話します」とコメントしました。

60%の高電子増倍管が破損するスーパーカミオカンデの事故

2001年11月12日午前11時ごろ、スーパーカミオカンデの改修で光電子増倍管(PMT)交換などを終え、タンク内に純水を注入中、振動が起きました。鉱山の発破かと思い立ち、神岡鉱山の事務所に問い合わせると、「今日は発破していません」という返事。「私はこれまで44年間の中で、超極端に嬉しい瞬間と、超極端に落胆する瞬間を味わったわけですけれど、これが後者の瞬間です。違和感を感じて高電圧を落とし、蓋を開けて中を見たところ、この状態でした」と話し、事故当時の写真を示しました。

底面にあった光電子増倍管の一つが何らかの理由で壊れ、その衝撃波が広がっておよそ60%の光電子増倍管を割ってしまうという大きな事故でした。中畑教授は「タンクを開けて中を見たことまでは覚えていますが、その後の行動はよく覚えていないんです」と言葉を絞り出すように語り、伊藤好孝教授(当時は神岡グループ所属の助教授)が2001年12月31日付け発行のICRRニュースNo.47で報告した一節を紹介しました。

「『SKは壊れてしまったが、何もかもなくなったわけではない。まだ我々には5千本以上のPMTと5万トン水槽と人材がある。残ったPMTだけでも純水を張りさえすればまた世界最大のニュートリノ検出器に戻せる。意地とプライドにかけて、電光石火で復旧するのだ。それが今の我々の糧だ。僕は部屋に戻ると、新しいフラットファイルを取り出し、SK再建11月12日〜と書いた。ふと隣の部屋を見るとNさんも同じファイルを作っていた』。Nさんというのは私のことですが、私も同じ気持ちだったのではないかと思います」

翌日夕方、戸塚先生が構内に集めてこれからどうするかについて議論したといいます。その直後、世界中のコラボレータに送信した英語のメール文にある、”We will rebuild the detector. There is no question. The strategy may be the following two steps,…(私たちは検出器を再建するのだ。それに疑いの余地はない。戦略は次の二つの段階に分かれるだろう・・・)”と強い決意と明確な方針を示した部分を読み上げました。中畑教授は「指導者はこうでなくてはいけない。この時の戸塚先生からは多くを学びました」としみじみ語りました。

スーパーカミオカンデの完全復活

超新星背景ニュートリノを目指しガドリニウムプロジェクトも推進

スーパーカミオカンデはこのあと、事故のきっかけとなった衝撃波を生まない防爆ケースを作り、残った半分の光電子増倍管に被せて保護。これらをタンク壁面に均等に配置し、2002年10月から実験を再開しました。さらに2005-2007年に壊れた分の光電子増倍管を新たに製造・設置し、完全に再建されています。中畑教授はその後、暗黒物質を探索するXMASS実験の開発に加わる一方、スーパーカミオカンデにガドリニウムを溶かし、過去に起きた超新星爆発からのニュートリノを捉えるスーパーカミオカンデ・ガドリニウム(SK-Gd)プロジェクトにも関わることになりました。

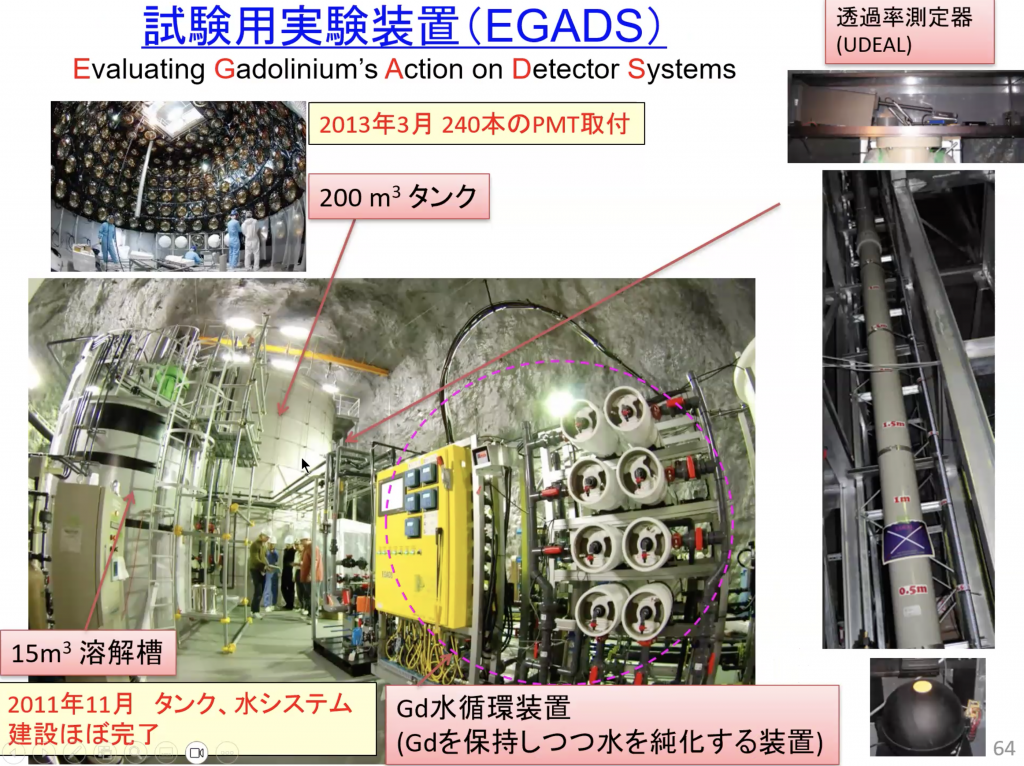

ここでも苦労はありました。自身が代表を務めるスーパーカミオカンデ・コラボレーションの中に委員会を作り、外部の研究者も入れて議論した結果、「試験タンクを作って実現可能性を立証してからにせよ」との答申が出ました。そこで、スーパーカミオカンデと同じ坑内に200立方メートルのタンクを作り、8年にわたる実証実験を経て、「透過率を計測したところ、ガドリニウムを0.2%溶かしても、観測されるチェレンコフ光のロスは8%に過ぎないことが立証されました。これでコラボレーションを説得し、ガドリニウムを入れることが決まりました」。

その後も、2018年8月から半年がかりで、スーパーカミオカンデの水を全て抜き、PMTの交換やタンク壁面の止水工事などの改修を実施。さらに同時並行で高純度硫酸ガドリニウムの製造を進め、ガドリニウムを導入するための装置を作り、2020年夏に0.01%までガドリニウムの溶解を進めることができました。「検討を始めてから実現するまでに、実に14年もかかりました」と中畑教授。

中畑教授「充実した研究人生を歩むことができました」

2022年にはガドリニウムの溶解が0.03%まで進んだこと、さらに特任研究員の原田将之さんが中心となってまとめニュートリノ国際会議で発表したばかりの最新結果にも触れ、「若い研究員がニュートリノカンファレンスで発表できるとは、よい時代になったと思います。超新星背景ニュートリが捉えられればこの部分に信号が出るはずですが、思わせぶりに出ているように見えるのが嬉しいですね。今後どんな風に伸びていくのかが楽しみです」と期待を寄せました。

最後に中畑教授は、「44年間には嬉しかったこと、辛かったこと、いろいろありましたが、充実した研究人生を歩むことができました。それは、多くの研究者との共同研究のおかげだったと思います。改めて感謝いたします。ニュートリノの素粒子的描像が44年間でここまで解き明かされるとは思っていませんでした。心残りなのは、目の覚めるような陽子崩壊のイベントが見られなかったこと、銀河系での超新星爆発ニュートリノを捉え、自分のSN1987Aの謎を解くことができなかったこと、ダークマターの正体を解き明かせなかったことなどですが、これらの研究は次世代の研究者に託したいと思います」と締めくくりました。

梶田卓越教授らが祝賀会で挨拶

講演会に続いて開かれた祝賀会では、荒船次郎・東京大名誉教授(元宇宙線研究所所長)が乾杯の挨拶を行い、荻尾所長、梶田隆章・東京大学卓越教授(宇宙線研究所)、齊藤直人・KEK素粒子原子核研究所所長、鈴木洋一郎・東京大学名誉教授(元宇宙線研究所所長)がそれぞれ祝辞を述べました。

その中で、小柴研究室の1年先輩で、カミオカンデ実験、スーパーカミオカンデ実験の仲間として、ともに苦労を重ねてきた梶田・卓越教授は、次のように述べました。

「中畑先生、紫綬褒章、誠におめでとうございます。今回のご受章は中畑先生の長年にわたるニュートリノ研究と、その大きな成果を認めていただいたものと理解しております。

中畑先生が博士課程のころ、カミオカンデを改造して太陽ニュートリノを観測しようという話が出て、私は中畑先生がその話に自分から飛び付いたと思ってこの原稿を用意してきたんですけれど、先ほど戸塚先生から鉱山のアパートで誘われたと聞きました。が、いずれにしても中畑先生がカミオカンデを改造して太陽ニュートリノを観測するという重要性に気づき、博士論文で太陽ニュートリノで書くことに決められたと思っています。今でこそ太陽ニュートリノは精密観測の対象となっていますけれども、当時のカミオカンデで本当に太陽ニュートリノが観測できるのか、当時のトリガーの閾値は10MeVくらいです。500Hzだったんだけど。それで太陽ニュートリノ、1週間に1回くらい、それを観測しようと決意した中畑先生の果敢な決断に敬意を表したいと思います。それで本当に太陽ニュートリノの観測に成功したわけですから、本当に素晴らしいと思います。若い人もぜひ、中畑先生を見習って新たな研究に挑戦していただきたいと思っています。

スーパーカミオカンデでの太陽ニュートリノの観測では、精密観測の大切さ、そのことにいち早く気づいて、電子LINACを準備したという話、非常に大切だと思います。宮崎医科大学という大学はすでにありませんが、そういうところから中古のLINACを譲り受けてきてスーパーカミオカンデに設置して高精度のキャリブレーションを可能とし、それによって精密な太陽ニュートリノの観測が可能になったわけです。精密観測を通して、SNOとスーパーカミオカンデのフラックスの違いから、太陽ニュートリノ振動の最初の証拠となる非常に重要な成果を出したわけです。

本日の講演で話はありませんでしたが、私の理解では、長年の精密観測の結果から、太陽ニュートリノ振動が地球内の物質効果で、夜の太陽ニュートリノフラックスの観測数が、昼よりもわずかに多いということを示しており、つまりニュートリノ振動の物質効果がまさに予想通りであることを示し、本当に素晴らしい成果だと思います。

本日は紫綬褒章受章記念講演とともに中畑先生の最終講義だったと理解しています。中畑先生は荻尾所長の前の宇宙線研究所長です。そしてその前、6年以上に渡り、副所長を務めていただきました。当時の所長として御礼申し上げます。いろいろと面倒な仕事を引き受けていただき、ありがとうございます。

中畑先生は科研費の特別推進研究、基盤研究(S)などでSK-Gdプロジェクトを推進してこられました。現在0.03%入れて中性子捕獲効率の高い運転をしていると聞いています。昨年のニュートリノ国際会議でも2.3σのエクセスということで、今後の観測が楽しみです。ぜひ今後も観測を続けて超新星ニュートリノを発見してもらいたいと思っています。それは何を意味しているかといいますと、定年だということで引っ込んでもらっては困る、ということです。期待しております。改めまして紫綬褒章、誠におめでとうございました」

関連リンク

・東京大学宇宙線研究所 スーパーカミオカンデの公式ページ

・宇宙線研究所公式サイト 2024年11月2日 宇宙線研究所前所長の中畑雅行教授が紫綬褒章を受章

・東京大学公式Webサイト 令和6年秋の紫綬褒章受章