宇宙・素粒子の分野で大学院への進学を希望する大学3年生のための「宇宙・素粒子スプリングスクール2024」が3月4日から、東京大学柏キャンパスの宇宙線研究所で開催され、全国から30人が参加しました。

COVID-19の感染拡大を受け、2020年から中止や、オンラインのみの開催が続いてきた宇宙・素粒子スプリングスクールでしたが、2023年から従来通り柏キャンパスで開催しています。募集には全国から多数の応募が集まり、課題作文などによって選ばれた30人が、六つのプロジェクト研究に分かれ、それぞれの課題に挑みました。プロジェクト研究に選ばれなかった学生にも集中講義やプレゼンテーションのようすをZoomでオンライン配信し、質問も受け付けました。また、スプリングスクールに先立つ2月中には、岐阜県飛騨市神岡地区にあるスーパーカミオカンデ、KAGRAなどの実験施設を見学するツアーが初めて企画され、応募した18人全員が参加しました。

「高エネルギーガンマ線天文学」グループは、宇宙から飛来する高エネルギーガンマ線が作る空気シャワーを捉えるチェレンコフ望遠鏡の仕組みを学ぶため、スペインカナリア諸島ラパルマに設置されているCTA大口径望遠鏡(LST)1号基に使われている高性能光電子増倍管(PMT)クラスターモジュール7基を使ったカメラを、北棟3階の実験室に設置。宇宙線ミューオンが水やアクリル板の中で作るチェレンコフ光を観測し、チェレンコフ角を測定するという実験に挑戦しました。実験の準備として各モジュールに7基あるPMTの較正を全て済ませたうえで、カメラの上に水槽を設置し、上空から入射してくるミューオンが水中で作るリング状のチェレンコフ光をデジタルの電気信号に変換して測定。水の深さを変えて長さの差を取り、水中でのミューオンのチェレンコフ角を計算した結果、40.6±1.4度と理論値の41.2度と誤差の範囲で一致することを確認する一方、光量は理論値の3分の1程度であることが判明しました。また、水槽のかわりに、アクリル板(厚さ3センチ)とシンチレータ(厚さ5センチ)を置いた実験も実施。アクリル板では光量は少ないながらも円形のチェレンコフ光が確認できましたが、シンチレータでは、大きなシンチレーション光が来る直前、小さいながらも急峻なチェレンコフ光が確認できたとし、「目的に応じた物質を選んで計測装置を作る必要がある」などと考察しました。指導した齋藤隆之助教は「水槽のガラスの影響を差し引く方法を考え出したり、理論値とのずれの原因を突き止めるためにさまざまな計測をしたり、シンチレータ内で生じるチェレンコフ光を発見したりと、自分達で考えて積極的に取り組めたのはいい経験になったのではないかと思います。こちらも一緒にやっていて楽しかったです」と語りました。

[中畑雅行所長の講評] 私たちはスーパーカミオカンデというバカでかい装置で毎日ミューオンを見ていますが、こんなちっちゃなディテクターでミューオンが見られたというのはすごいな、かっこいいなと思いました。あのようなやり方は実はいろいろな素粒子の研究でも使われていて、K中間子とかπ中間子を区別するのにチェレンコフ角を見て決める方法、最先端の実験でも使われています。そのやり方をこの1週間されていたとはすごいなあと。光量が3倍くらい合わないということでしたが反射とか考えれば合うのではないかと思いました。

「宇宙ニュートリノ研究」グループは、大型バケツに純水と直径20センチの光電子増倍管2基を入れ、遮光シートで包み、スーパーカミオカンデ(SK)を真似た小型検出器を岐阜県飛騨市神岡町の地下に設置。過去の超新星爆発で宇宙空間に放出された超新星背景ニュートリノの検出に挑戦しました。2月上・下旬にSKのある神岡鉱山の地下坑内に集まった学生たちは、実験装置のセットアップとデータ観測を開始。柏キャンパスでは7日間で取得された観測データを詳細に分析し、超新星背景ニュートリノの信号であるディレイド・コインシデンス反応(逆ベータ崩壊)を探索しました。同時にLEDによるゲイン較正や、アメリシウム/ベリウム線源とシンチレーター(Bi4Ge3O12)を使った解析を行い、小型検出器の検出効率がSKの10分の1以下の1.8%程度と求め、容器内で捉えられるニュートリノ反応数の期待値から、超新星背景ニュートリノのフラックス上限値を算出しました。算出された小型検出器のフラックス上限値は、昨年度より少し改善したものの、SKからは大きくかけ離れており、「この性能のままだとSKに追いつくにはおよそ1000万年かかる」とし、①反応で出てくる中性子やガンマ線を逃がさないようにバケツを大きくする②発生した光をロスさせないようにバケツ内側の反射率を上げる③光電子増倍管の検出効率を向上させる––––など、検出器自体の改善が必要であると結論づけました。指導にあたった竹田敦准教授は「検出器の中で起こるチェレンコフ光とシンチレーション光という発生機構の全く異なる2種類の信号とそれに対する検出器応答の理解に始まり、バックグランド事象の起源の考察についてまで粘り強く取り組む姿が印象的でした。そのような難題を、普段使い慣れていないUNIX環境の上で使用経験も異なるC++言語によるデータ解析プログラムを理解・改訂・駆使して乗り越えられたことが、皆さんの今後への貴重な経験となれば幸いです。」とコメントしました。

[中畑雅行所長の講評] スーパーカミオカンデでの私の研究の目標は、超新星背景ニュートリノを捕まえることですが、予想される頻度は有効体積2万2000トンのスーパーカミオカンデでも、1年間に数個くらいです。もっと大きな検出器があればもっとたくさん観測できるのにと考えを巡らしていますが、もし皆さんが作ったあの小さなディテクターがどこでも動くようになったら。各家庭でお風呂に入った後、1立方メートルの水で良いので中に装置を入れておいてくださいと、これが1億家庭あれば、1億トンのディテクターですよね。そうすれば年間何千個という超新星背景ニュートリノが捕まえられるかも知れないなあと思いを巡らせました。

「観測的宇宙論」グループは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による複数の探査で取得された宇宙初期(120-130億年前)の銀河352個のデータから、水素輝線の幅が広く、中心に超巨大ブラックホール(BH)があると見られる銀河12個を選び出し、これらの超巨大BHがどのように進化してきたかを考察しました。具体的には、分光データおよび撮像データから、超巨大BHの質量やエディントン比(降着率)、母銀河の星質量、BH同士の合体が見られるかなどを解析し、宇宙初期に生じた恒星質量BHからの進化の過程を推定。見つかった超巨大BHの質量は太陽の106-108倍であり、高いエディントン比、BH同士の合体頻度、放射効率などを限界まで高くしても、種BH質量が太陽の100倍程度の恒星質量BHでは進化の過程を説明できないとし、①大質量ガスの直接崩壊②原始BHが大きかった③星団内でBHが作られ、星の合体で太陽質量の1000倍のBHが誕生した④BHが初期宇宙の短い期間に成長した––––などのシナリオが考えられると結論づけました。また、調べた銀河の一つ(JADES 10012005)で、水素や酸素より波長の短い部分に謎の輝線が複数発見されたとし、「本来はないはずの波長に輝線があり、ノイズや偽天体ではない。輝線の正体はわからないものの、重要な天体の可能性がある」と報告しました。指導にあたった大内正己教授は「最新の観測データに基づいて、当初目標としていた超巨大BHの形成を調べることに留まらず、新しい重要天体を見つけるなど、素晴らしい成果が出ました。参加者全員が力を合わせて、困難を乗り越え、宇宙の姿と向き合えたことを讃えたいと思います。」と話しました。

[中畑雅行所長の講評] NASAが約1兆円もかけたJWSTのデータをみなさんが解析し、最先端の結果が出てくるとはすごいです。何かを見たいと思ったら実験装置を作り、実験をして結果を出すというのが昔の常識でした。今は良い望遠鏡が良いデータを取って世界の賢い人たちが解析すれば良い成果が出せるという時代になり、最先端のデータに皆さんが触れることができるという本当に良い時代になったと思います。謎の輝線はもしかするとノーベル賞につながるかも知れませんよ(?)。とことん原因を追究して、何かをつかんでほしいと思いました。

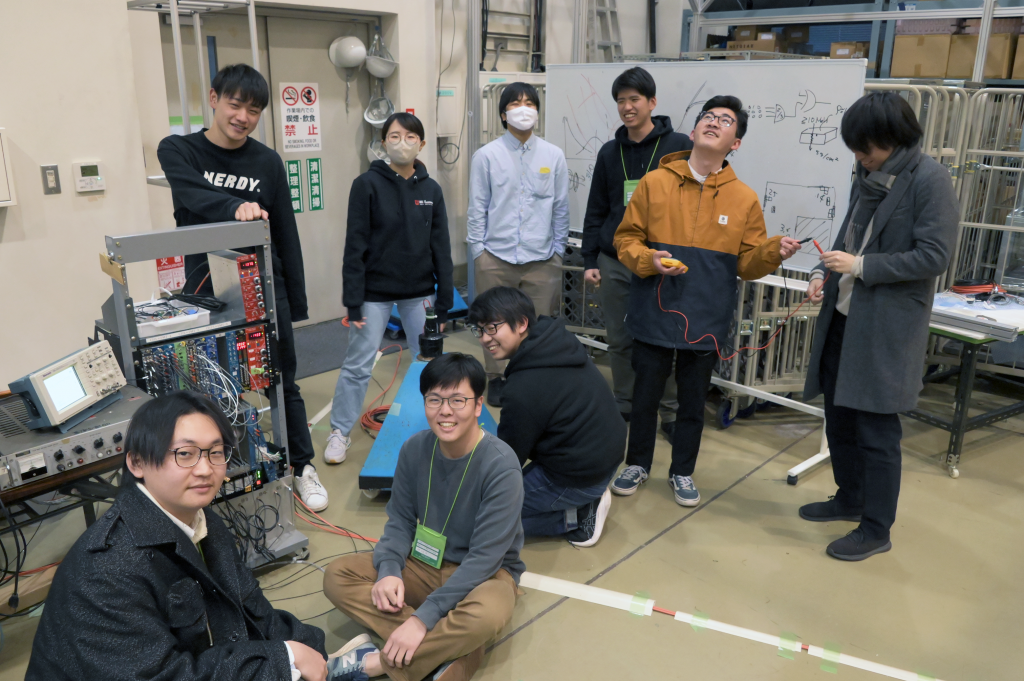

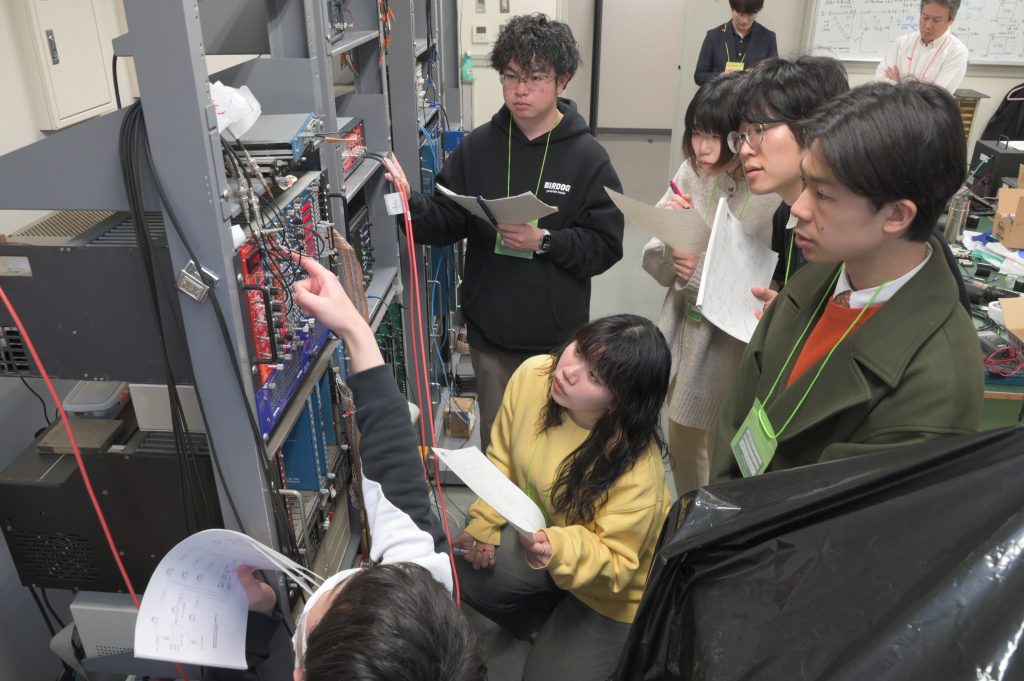

「最高エネルギー宇宙線」グループは、TA実験よりもコンパクトな地表粒子検出器(プラスチックシンチレータと光電子増倍管)を、北棟1階の望遠鏡組立実験室に6基設置し、およそ9日にわたり、高エネルギー宇宙線が大気の分子にぶつかって起こす空気シャワーを観測する実験を行いました。データを解析した結果、検出器によって捉えられた信号は564イベントあり、キャリブレーションで精度を高め、さらに到来方向の計算が可能だった424イベントを空気シャワー現象と決定。続いて実験室の座標系では捉えきれない高エネルギー天体現象を探すため、NASAが公開しているガンマ線バーストなどの観測データと比較し、一致するものがないことを確認しました。さらに、観測した空気シャワーのデータから元になった宇宙線のエネルギーを推定し、到来頻度の分布を求めしました。大半は1014から1015電子ボルトに分布しましたが、人類がこれまでに観測した最高エネルギー宇宙線の記録(およそ1020電子ボルト)を大きく超える、1037電子ボルトのイベントが見つかりました。学生たちは「シャワーの中心が実験装置の真ん中に落ちることを仮定しているため、正しいフィッティングができなかった可能性があります。しかし、正しい手順を踏んでフィッティングしたと思っているので、一応候補としてあげさせていただきます」と報告しました。指導した荻尾彰一教授は「あまりにもおかしなエネルギーなので『はずれ値』として一旦は捨てようとしたイベントをもう一度拾い上げ、到来方向を求めたり、天球上のどの方向なんだろう、と考察したり、楽しんでもらいました(我々も楽しかったです!)。そこに至る過程でも皆で、考え、議論し、役割を分担していました。スクール全体を楽しんでいただけたのなら、我々もうれしいです。」とコメントしています。

[中畑雅行所長の講評] 宇宙線は宇宙のどこかで加速されて飛んできたものです。面白いですよね。どこから来たのだろうと思ってしまいます。観測した宇宙線のエネルギーが1037eVとはすごい話ですね。もちろんしっかり解析して欲しいですが、一番感動したのは、現象として観測された結果を「候補として残す」としたことです。これは実験屋として正しい態度です。(梶田隆章教授の2015年ノーベル賞受賞につながった)ニュートリノ振動の発見も同じようにエキゾチックな現象の発見がきっかけとなりました。

「超高エネルギー宇宙線」グループは、高エネルギー宇宙線が大気中で作る空気シャワーで生まれ、地表まで降り注ぐミューオン(μ粒子)を、北棟3階の実験室に設置した3枚のプラスチックシンチレータとPMTを使った実験装置で捉え、その寿命を推定する実験を行いました。さらに、その観測で得られたデータの中から、荷電π中間子の信号を探索する試みに挑戦しました。観測データは3月5日から3日間で取得できた約32300イベントで、ソフトウェアによる選別で4840に絞り込んで解析。実際の測定値をグラフにプロットしてフィッティングを行ったところ、文献値2196.9803±0.0022nsより1.6σ(88.36%)統計的有意度で小さい2056±89.4nsというミューオン寿命の測定値が得ました。π中間子の探索では、寿命が26ns程度と短く、空気シャワーで生じるπ中間子の観測は難しいとし、ハドロンが天井の原子核にぶつかって崩壊して生じる荷電π中間子をターゲットに設定。予想される荷電π中間子の信号を推定してTDC解析を行いましたが、観測データの中から該当するものを見つけることができませんでした。それでも、真ん中のシンチレーターで二つ以上のパルスを生じた753イベントのオシロスコープの波形から、一つ目のパルスで荷電π中間子と、その崩壊で生じるμ粒子の信号がラクダのコブのように二つ山となって生じる特徴を目視で探し、24イベントの候補を発見、「解析プログラムを改善すれば、荷電π中間子の信号を特定でき、寿命の確認も期待できるかも知れません」と報告しました。指導にあたった川田和正助教は「今回の荷電π中間子探索は初めての試みで手探りな部分が多かったのですが、それが逆に学生さんからの様々な意見を引き出し、実験を盛り上げました。π中間子の物理も奥が深く非常に勉強になったと思います。」と話しています。

[中畑雅行所長の講評] π中間子を宇宙線から探すというのはすごく面白いです。π中間子は1934年に湯川秀樹氏が理論的に存在を予言し、パウエルが1947年、ピレネー山脈 (標高 2,800m) とボリビアのアンデス山脈 (標高5,500m) に置いた原子核乾板に記録された事象を解析し、初めて発見しました。(当日は「気球に乗せて・・・」と間違って言ってしまいました。ごめんなさい。)それを地表で探すということが、もしできたらすごく面白いことです。観測で見つけた24件が本物かどうかわかりませんが、とことん詰めてやり抜いて、それでπ中間子を見つけることができたらすごい発見だと思いました。

「重力波天文学」グループは、米国の重力波望遠鏡LIGOが人類で初めて直接観測に成功した連星ブラックホール(BH)合体からの重力波データ(GW150914)を使い、リング・ダウン(減衰振動)が始まる時刻を推定し、合体後にできたBHの質量とスピンを計算、LIGO、Virgoが示した参考値と比較するという試みに挑戦しました。学生たちは、LIGOの重力波信号(GW150914)にHigh-pass Filterを適用して低周波ノイズを除去し、合体後にできたBHの準固有振動(QNM)を質量、スピンを変数とするブラックホール時空の摂動方程式から理論的にモデル化。さらに、地面振動、熱雑音、レーザーのショット雑音など検出器の雑音を定常ガウス過程でモデル化した尤度関数を作り、尤度関数の90%信頼区間がLIGO、Virgoが示したBH質量スピンの参考値と重なるようにリング・ダウンの開始時間と継続時間を定めました。こうして統計的に求めた合体後のBH質量とスピンは、LIGO、Virgoが論文で示した参考値(BH質量の平均値67.4、スピンの平均値0.67)に近い値となりました。リング・ダウン開始点は重力波のピークから3ミリ秒後と決めることができましたが、解析に使うデータの時間幅は20ミリ秒以上と長めに設定する必要がありましたが、これは尤度関数を求める際に使った自己相関関数の精度が、時間幅を長く取ることで収束したため、と考察しました。統計誤差が大きくなったことについては、「簡易的な解析のため今回は4kHzのデータを使ったが、よりデータ数が大きい16kHzのデータを使えば改善できる」と考察しました。指導にあたった田越秀行教授は「皆さん、時間があまりない中で、良く研究していました。リングダウン波形は継続時間が短いため、解析が難しいのですが、LIGO-Virgo論文の参考値に近い値を導くことが出来て素晴らしいです。」とコメントしました。

[中畑雅行所長の講評] 解析されたデータはあの有名な2015年にLIGOが初めて重力波の観測に成功したデータだったと思います。ニュートリノ天文学というのは、1987年に超新星爆発が起きて、カミオカンデがニュートリノの観測に成功し、小柴先生がニュートリノ天文学という言葉を言ったのですが、それ以降(天の川銀河や近傍の星雲で)超新星爆発は起きていません。重力波の現象はすでにたくさん捉えられていて、これから発展していく分野だと思います。誰でもデータを解析できることは現在の良いところで、最初の素晴らしい重力波のデータをみなさんのフレッシュな頭で解析していただいて、良い結果が出てきたのだと思いました。

最終日の8日午後、各グループによる30分間のプレゼンテーション及び質疑応答が行われ、4泊5日をかけた研究活動の成果を披露されました。

最後の閉会式で中畑所長は「お疲れ様でした。この1週間、実験やデータ解析を楽しんでいただけましたか」と話し、カミオカンデ、スーパーカミオカンデで研究生活を送った自らの経験を述べました。「私のことですが、実験に費やす時間のうち、楽しいのは1%で、99%は『こんなのやってられない』という感じです。しかし、1%の楽しい時間というのはつらいときと比べると、何千倍も何万倍も嬉しいんです。小柴先生のノーベル物理学賞の受賞理由となった超新星爆発からのニュートリノ観測ですが、あのとき実験データを最初に見たのは実は私でした。あのときの感動は忘れることができません。今でも脳裏のどこかに残っている気がします。あのときノーベル賞とは思いませんでしたが、世界の誰も見ていないものを自分が見ているんだと感動しました。みなさんにもぜひそんな感動を味わってほしいと思います」。中畑所長は全てのプロジェクト研究について講評(各プロジェクト研究の末尾に掲載)を述べたうえで、「どのグループもプレゼンテーションはよくまとまっていたし、スライドもちゃんとロジカルで、議論もしっかりできていました。本当に素晴らしいです。みなさんが宇宙線研究所にそのまま来てくれれば嬉しいのですが、それぞれいろいろな分野で活躍されるのではないかと思います。この1週間で学んだ研究のやり方やロジカルな考え方を生かし、みなさんの将来に役立ててくれれば嬉しいです」と締め括りました。