国立天文台

東京大学宇宙線研究所

東京大学理学系研究科

理化学研究所

ケンブリッジ大学

コペンハーゲン大学DAWNセンター

合同ALMA観測所

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Fujimoto et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope

発表の概要

アルマ望遠鏡を使った観測で、ビッグバン後9億年の宇宙に、天の川銀河の1/100の質量しかない小さな銀河が発見され、さらにこの銀河が回転によって支えられていることがわかりました。これほど若い時代の宇宙で、これほど小さな銀河が回転に支えられていることが分かったのは、今回が初めてのことです。これは、この小さな銀河より手前にある銀河の大集団(銀河団)の重力によって光が増幅される「重力レンズ効果」のおかげです。宇宙初期にはこれまでの観測ではとらえられないような暗くて小さな銀河が多かったと考えられますが、今回の研究はそうした「普遍的な銀河」の姿に初めて切り込み、これまでにない解像度で描き出しています。

研究支援

この研究は、文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラム、日本学術振興会科学研究費補助金(No. JP17H06130, JP18K03693, 17H01114, 19H00697, 20H00180)、国立天文台ALMA共同科学研究事業(2017-06B)、European Research Council (ERC) Consolidator Grant funding scheme (project ConTExt, grant No. 648179, 681627-BUILDUP)、ERC under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement No. 669253)、Independent Research Fund Denmark grant DFF-7014-00017、Danish National Research Foundation(No. 140)、the Kavli Foundation、ANID grants CATA-Basal AFB-170002、FONDECYT Regular (1190818 and 1200495)、Millennium Science Initiative ICN12 009、STFC (ST/T000244/1)、NSFC grant 11933011、the Swedish Research Council、the Knut and Alice Wallenberg Foundationの支援を受けて行われました。また本研究にあたっては、その一部について東京大学宇宙線研究所の共同利用研究プロジェクトの援助を得ました。

①. 背景

宇宙は138億年前に「ビッグバン」によって誕生し、その数億年後に最初の小さな銀河が作られ始めたと考えられています。銀河の中では多くの星が生まれ、また銀河どうしの衝突を経て成長してきました。ところが、小さな銀河には星もガスも少なくて暗いため、従来の観測では調べることが困難でした。これまでにも宇宙誕生から十数億年後の銀河の観測実績はありましたが、大きく明るい銀河の観測が主となっていました。しかし、大きな銀河は宇宙初期の銀河の一般的な姿とはいいがたく、より暗くて数の多い一般的な銀河の姿を明らかにすることが、宇宙初期の銀河進化の全体像をつかむ上では欠かせませんでした。

こうした暗い銀河を研究するため、アルマ望遠鏡を使って重力レンズ効果によって拡大された宇宙初期の銀河を多数探し出す大規模掃天観測計画(ALMA Lensing Cluster Survey: ALCS)が実行されました。重力レンズは、遠くの銀河から出た、本来届くはずのなかった光が、進路途中の大質量天体の重力によって曲げられて地球に届く現象です。重力がまるでレンズのような働きをするため、重力レンズと呼ばれます。重力レンズを通してみると、遠くの天体の光が増光されたり、複数の像に見えたり、天体の姿が引き延ばされたりしてみます。つまり、宇宙空間に浮かぶ「天然の望遠鏡」といえます。

②. 研究内容

ALCSの研究チームは、アルマ望遠鏡の観測として非常に長い95時間を観測に投じる大規模観測プログラムを実行し、重力レンズを引き起こす銀河団33個の中心領域をくまなく観測しました。このうち、うさぎ座の方向にあるRXCJ0600-2007と呼ばれる銀河団は、太陽の1000兆個倍の質量を持っています。研究チームは、この巨大銀河団が作る重力レンズ効果を受けた、ひとつの遠方銀河を発見しました。アルマ望遠鏡はこの遠方銀河が放つ塵(ちり)および炭素イオンの光を検出し、この光が129億年前にこの銀河から発せられたものであることが判明しました(注1)。

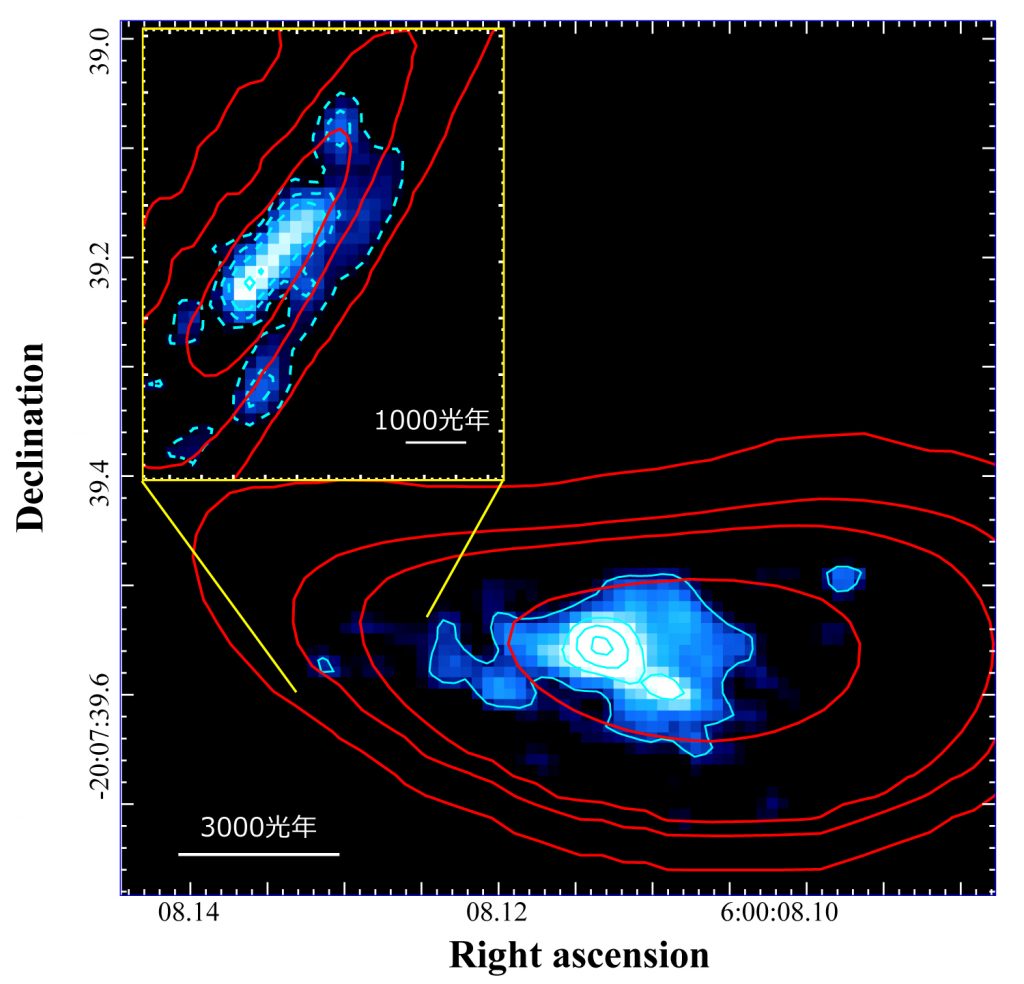

アルマ望遠鏡による観測データからは、RXCJ0600-z6と名付けられたこの銀河の像は、重力レンズ効果によって3つ以上に分かれていることが明らかになりました。さらにデータを詳しく分析すると、この銀河が、重力レンズの増光率が最大となる場所(臨界線)をまたいでいることがわかりました。このため、RXCJ0600-z6のある場所は重力レンズによって約160倍も拡大されていました。

重力レンズ効果を生み出している手前の銀河団の質量分布を精密に計測することで、重力レンズ効果をもとに戻し、拡大された天体のもとの姿を復元することができます。研究チームは、銀河団を撮影したハッブル宇宙望遠鏡の画像と欧州南天天文台の巨大望遠鏡VLTの分光データ、さらに重力レンズ効果を精緻に計算できる理論モデルを組み合わせることで、遠方銀河RXCJ0600-z6の実際の姿を復元することに成功しました。これにより、この銀河の総質量が太陽の約20億~30億倍程度であることがわかりました。これは、私たちが住む天の川銀河の約1/100という小ささです。さらに、この銀河の内部構造を約1000光年の分解能で描き出すことができました。これは、銀河の中で星形成の母体となる星間物質の集合体「巨大分子雲複合体」に対応するスケールであり、宇宙誕生から10億年に満たない時期の銀河の構造をこれほど高い分解能で描き出したのは、今回が初めてのことです。

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Fujimoto et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope

③. 社会的意義・今後の予定

「宇宙初期に存在した銀河の多くは非常に小さく暗いため、地上と宇宙にある最も大きな望遠鏡を使ってもその内部構造を調べるのは困難でした。しかしRXCJ0600-z6からの光は重力レンズによって大きく増光されていたため、典型的な赤ちゃん銀河の内部構造と性質を調べるにはうってつけでした」と、英国ケンブリッジ大学のニコラス・ラポルテ氏はコメントしています。

誕生直後の銀河がどのような構造をしていたのかは、理論的にも観測的にも大きな議論となっています。これまでは、初期の銀河に含まれるガスはランダムな動きをしていて、整然と回転している成熟した現在の渦巻銀河とは異なると考えられてきました。これに対し、アルマ望遠鏡は回転している若い銀河をいくつか発見し、従来の理論的な枠組みに疑問を突きつけてきましたが(注2)、これらは今回のRXCJ0600-z6に比べると数桁明るい(大きい)銀河でした。宇宙誕生後9億年という早い時代にRXCJ0600-z6ほどの小さな銀河が回転によって支えられていることが明らかになったのは、今回が初めてのことでした。RXCJ-0600-z6はまだ一例にすぎませんが、初期宇宙に普遍的に存在していた小さな銀河が回転していたことを示しており、銀河形成理論にさらに再考を迫る重要な結果といえます。

ALCS研究チームの代表を務める東京大学の河野孝太郎教授は「今回の結果は、これほど質量が小さく暗い初期宇宙の銀河の内部運動を直接測定し理論と比較できることを初めて示したという点で、非常に大きな意義があります。」とコメントしています。

デンマークにあるニールス・ボーア研究所の藤本征史氏は、「RXCJ0600-z6で重力レンズの増光率が非常に高いことは、今後の研究への期待も高めてくれます。この銀河は、今年の秋に打ち上げを迎えるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)でも観測されることが決まりました。アルマでは銀河中の冷たいガスや塵の様子が見えてきましたが、JWSTでは星の分布や若い星が誕生する現場、電離した熱いガスの激しい動きを調べることができます。アルマとJWSTを組み合わせた更なる観測によって、星とそれをとりまく多層的な銀河の構造と運動の様子も解き明かしていく予定です。また、口径30メートル望遠鏡TMTが完成すれば、銀河内部の星団や、ひょっとしたら個々の星すら検出できる可能性があります。これまでに同じく重力レンズを使って約95億光年先の星を観測した例がありますが、今回の研究は、これを一気に宇宙誕生後10億年に満たない時代にまで推し進める可能性を秘めています。」とコメントしています。

<論文情報>

雑誌: Astrophysical Journal

タイトル: “ALMA Lensing Cluster Survey: Bright [CII] 158 μm Lines from a Multiply Imaged Sub-L* Galaxy at z = 6.0719”

執筆者: Seiji Fujimoto et al.

<論文情報>

雑誌: 英国王立天文学会誌

タイトル: “ALMA Lensing Cluster Survey: a strongly lensed multiply imaged dusty system at z > 6”

執筆者: Nicolas Laporte et al.

本研究成果は、国立天文台、理化学研究所、東京大学理学系研究科、東京大学宇宙線研究所、ケンブリッジ大学、コペンハーゲン大学DAWNセンター、合同アルマ観測所などの共同発表です。

脚注

注1: もともとは波長156マイクロメートルの赤外線だったものが、宇宙膨張に伴って波長が延び、波長1.1ミリメートルの電波となって検出されました。これをもとにして、この銀河の赤方偏移z=6.07であることがわかりました。これをもとに宇宙論パラメータ(H0=67.3km/s/Mpc, Ωm=0.315, Λ=0.685: Planck 2013 Results)で光行距離(光が進んだ道のり)を計算すると、129億光年となります。距離の計算について、詳しくは「遠い天体の距離について」もご覧ください。

注2:アルマ望遠鏡は、重力レンズを使って約124億年前の宇宙に天の川銀河に似た大きさの回転する銀河を発見しています(参考:2020年8月13日発表の観測成果「アルマ望遠鏡、予想外におとなしい赤ちゃん銀河を発見」)。また、約124億年前の宇宙に存在した回転する銀河を重力レンズなしで発見しています(参考:2020年5月21日発表の観測成果「銀河形成理論に再考を迫る、宇宙初期の回転銀河」)。