私と科研費 若手研究者インタビューInterview

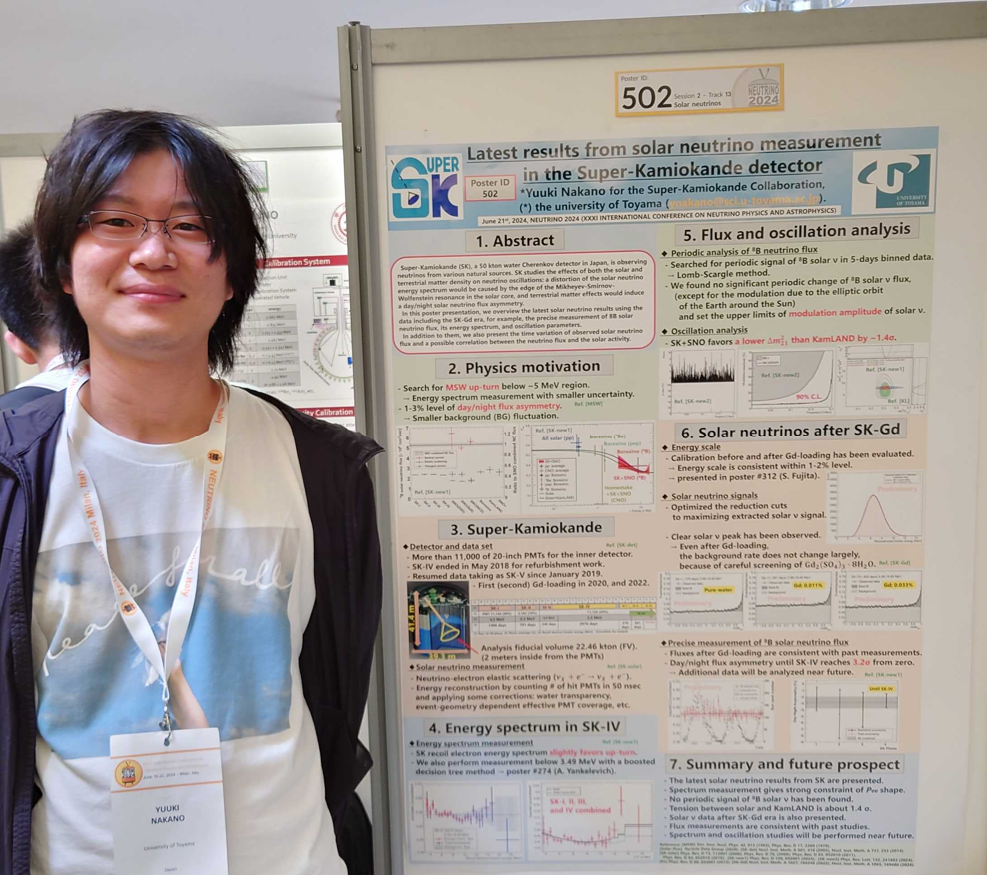

神岡宇宙素粒子研究施設 特任助教(応募採択時) 中野佑樹さん

スイカを軽く叩くことによって、その音の周波数から内部の密度を推測することができます。これを天体に応用して、天体自身の表面振動から内部構造を推定する研究は星震学、とくに太陽の場合は日震学と呼ばれています。今回私が獲得した科研費の研究計画は、ニュートリノを用いて太陽内部の振動を探り、太陽の内部構造を解明しようという、日震学にあらたな手法を導入する挑戦的なものとなっています。

今回の研究テーマに辿り着いた経緯をお聞かせください。

私は博士課程の頃から太陽ニュートリノをテーマとして研究を行ってきました。歴史的には、太陽からやってくるニュートリノの観測量が標準太陽モデルに従って計算した量と一致しないという、いわゆる太陽ニュートリノ問題が1960年代後半に提唱されました。その問題は私の指導教官の中畑先生の世代が、スーパーカミオカンデ(SK)とカナダのSNO実験で解決しました。それが2002年頃の話です。私がSK実験に入ったのはその約10年後の2011年で、SK実験では太陽ニュートリノ観測を通してニュートリノ振動の物質効果(MSW効果)の探索を継続する必要がありました。しかし、そのような観測対象は自分が博士課程を修了するころまでに解決するものではなく、太陽ニュートリノは良い研究テーマではありましたが、自分の個性をそこには見出せなかったというのが博士の頃の状況です。それで、我々の世代ができることを探し、長期間SK実験が観測を続けていたことを生かして、そのデータの中に太陽の周期活動に起因する長期的な周期変動というものが存在しないかということに興味を持ちました。博士論文では表面に現れる黒点の増減の11年周期と観測されたニュートリノの数の間に相関がないかを調べましたが、統計の範囲では相関があるとは言えないことがわかりました。それで、ポスドク以降は別の周期変化に注目しました。太陽は自身の重力と圧力で微妙に震えていて、その固有振動に起因するpモード(5分振動)という振動があると日震学の研究で確立されていました。これは光学的に見える形で確かめられています。一方でそれより深い部分で起こっているgモードという振動もあると他の星の研究からわかっており、太陽でもあると考えられています。その振動は表面まで伝わってきてはいるはずですが振幅が小さくて観測できません。そこで、振動が伝播している内部領域を光以外のもので捉えるために、ニュートリノを使うということを考えました。

具体的な研究計画を少し教えてください。

gモードは2時間から3時間に一回の周期で振動しますが、太陽ニュートリノはSKで1日に20~30個、すなわち1時間に1個くらいしか観測されません。そのなかから2時間周期のものを探すのはチャレンジングです。また、観測できる太陽ニュートリノのエネルギー領域が水中に溶けている放射性物質起源の信号と重複してしまいます。統計的に太陽ニュートリノが来ているのはわかりますが、1個1個の観測イベントは太陽ニュートリノか放射性物質由来のバックグラウンド事象かどうか区別がつかないということです。そこで水中の放射性物質の分析を継続して行うこと、それから水タンクの中で放射性物質が不均一になっていないかという観測を計画し、分析技術はすでに確立されているので、今回はそれをSKにたくさん並べる、という予算を組みました。元々やりたかったことがこれでできるようになりつつある、という状況です。まずは放射性物質由来のものに周期的な信号があらわれていないことを解析サンプルから確認し、その上で観測データのなかに太陽方向から周期的な信号があるか統計的手法を用いて探そうと思っています。本当に太陽がgモード振動しているということを示せたらすごいと思います。

中野さんは過去にも2度この研究テーマで若手研究に採択されています。若手研究と今回採択された基盤(B)の違いを教えてください。

若手は研究者一人で予算も500万円程度ですが、基盤(B)になると知り合いの研究者を含めることができます。若手の研究テーマを拡張した研究をひとりでやるか、複数の人でやるかをまず考えました。今回は、予算規模的にも基盤(B)かそれ以上の規模が必要だったので、他の方も含めてより盤石な体制でやることにしました。私自身は実験の研究者ですけど、そこに若手の理論の研究者二人を加えて、太陽を網羅的に調べようということで、組織作りからやりました。自分にはできないことを理論の研究者にやってもらい、自分はニュートリノ観測を継続する。研究期間の序盤に理論の研究者に頑張ってもらって、最新の太陽模型の場合のgモード振動とニュートリノ生成の増減を明らかにしてもらいます。次に中盤で私がSK実験の観測データから周期性を探索し、その結果を最終年度にインプットしてさらに太陽模型を発展させます。自分たちで素材を作って自分たちで消費するというような、そういう計画をたてました。

他の研究者とのネットワークづくりはどのようにされたのですか?その重要性と合わせて教えてください。

一人で申請する若手研究と違い、基盤研究では組織作りが極めて重要だと思います。科研費データベースでどういう研究課題が採択されているのだろうと思って調べてみると、このテーマでこのメンバーを集めたら、もう国内で右に出るグループは作れないでしょう、というメンバーを揃えて申請しているものが目につくからです。組織作りに成功した段階で通るべくして通っている、といった感じです。それを意識して、今回の基盤(B)については組織作りから始めて、それがうまくいったのが採択された大きな要因だと思っています。このテーマならこの人だよね、という人に声をかけて、協力してもらえることになったため申請できました。それを断られたら他のテーマにしようと思っていました。そのメンバーはもともと知り合いだったわけではなく、名前は知っていて学会で少し質問したことがある程度。ひとりは、提出締め切り直前に参加した国際会議で直接会って共同研究を持ちかけました。もうひとりは実は今現在もまだ対面で会ったことがありません。科研費応募というきっかけがなければできていなかったグループだと思います。そういう意味で、科研費は研究費だけでなく、体制づくりでも研究の推進力になっているとあらためて感じます。

素粒子と天文にまたがった研究内容と思いますが、申請の際の区分はどのように選んでいますか?

若手1回目に通った時は区分を二つ選べたので素粒子と天文を選びました。若手2回目の時には、区分を一つに決めなければいけないというルールに変わっていたので、天文を選んで出したのですが、実はそれは落ちてしまいました。それで、次の年に申請書を少し修正し、素粒子実験の区分で出し直したら通りました。たまたまかもしれないですけど、複数の分野にまたがる場合は自分の研究がどの分野にウケがいいか考える価値があるのかもしれません。私の研究の場合、天文の専門家から見ると、「我々がこれだけ頑張ってまだ見つけられていないものをニュートリノで見ようなんて、何と筋の悪い話だ」といった感じにとられるかもしれませんが、素粒子実験の人には、ニュートリノ実験を素粒子以外の物理に応用する面白いアイディアだと思ってもらえたのかもしれません。

宇宙線研の計画調書事前レビューはどうでしたか?

(今回中野さんの計画調書に対し、外部専門家1名、研究サポート室2名がレビューを行いました)

以前所属していた大学でも形式的なチェックはしてもらえましたが、宇宙線研のレビューでは内容にまで踏み込んでコメントをもらえます。物理的な内容や、数値に関するチェックまで入ったのには驚きました。それと、応募種目に合わせた書き方などのコメントももらえて、参考になりました。さまざまな種目の申請を見慣れている宇宙線研の強みかもしれません。外部専門家のアドバイスに応じて申請に取り入れる内容を削ったりもしました。物理内容的にも、審査のポイント的にも、いかにもわかっている人のアドバイスだなと感じました。自分一人で書いているといろいろと盛り込みたくなってしまいますが、第三者から見ると、この部分を削ってストーリーをわかりやすくした方がよい、というのがあります。自分で削るのは難しかったりするのでありがたいです。これ以上のレビューはなかなかないと思いますので、ぜひとも早めに調書を一旦仕上げて、レビューを受けることを皆さんにおすすめします。

最後に今後の抱負についてお聞かせください。

SKがあと数年程度で観測を終了し、ハイパーカミオカンデ(HK)が始まります。自分のキャリア的にはHKの終わりまでは関わることになるかと思います。次の10年で、SKで「あとちょっとがんばれば」というところまでいったものが、HKで実現する。そのタイミングでまた新しい謎とか目標を設定し直して、新しいテーマに挑戦していければなと思っています。あと、自身の研究室を持ったので(インタビュー実施時点で富山大学に助教として在籍)、ひとつのトピックではなくより広範に、学生も参画できるような研究テーマと予算規模で科研費を取っていく必要がありますので、今後もつねに申請し続けることになりますね。がんばります。

(中野さんは2024年4月に富山大学学術研究部理学系の助教にご栄転されました。)

科研費と私 過去

- 2024年インタビュー

- 観測的宇宙論グループ 助教 播金 優一さん

- 2023年インタビュー

- 重力波観測研究施設 兼 高エネルギー天体グループ 助教 川口 恭平さん

現マックス・プランク物理学研究所Senior Scientist - 2022年インタビュー

- 神岡宇宙素粒子研究施設 特任准教授 平出 克樹さん(2024年12月准教授に昇任)

- 2021年インタビュー

- 理論グループ 准教授 伊部 昌宏さん

- 2020年インタビュー

- TA 兼 チベットグループ 助教 川田 和正さん(2024年9月准教授に昇任)

- 2019年インタビュー

- 神岡宇宙素粒子研究施設 助教 竹田 敦さん(2020年2月准教授に昇任)

- 2018年インタビュー

- 観測的宇宙論グループ 准教授 大内正己さん

(2019年8月より宇宙線研究所と国立天文台のクロスアポイントメント教授) - 2017年インタビュー

- チェレンコフ宇宙ガンマ線グループ 助教 大石理子さん、特任助教 齋藤隆之さん

(齋藤さんは2024年4月准教授に昇任) - 2016年インタビュー

- 神岡宇宙素粒子研究施設 准教授 関谷洋之さん

- 2015年インタビュー

- 重力波推進室助教 山元一広さん(2017年2月より富山大学理学部物理学科准教授)

バナースペース

ICRR 研究サポート室

research_support◎icrr.u-tokyo.ac.jpURAスタッフ

staff.ura◎icrr.u-tokyo.ac.jp(◎を@に替えてください)