内容

東京大学宇宙線研究所の小野宜昭助教が、すばる望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡などを用いた深宇宙探査観測によって高赤方偏移宇宙のフロンティアを拡大し、宇宙再電離や銀河の形成と進化の研究に大きく貢献した功績により、2015年度日本天文学会研究奨励賞を受賞しました。日本天文学会研究奨励賞は、最近5年間における天文学への寄与が顕著なる35歳以下の若手研究者を対象に、各年度3名以内に授与されます。

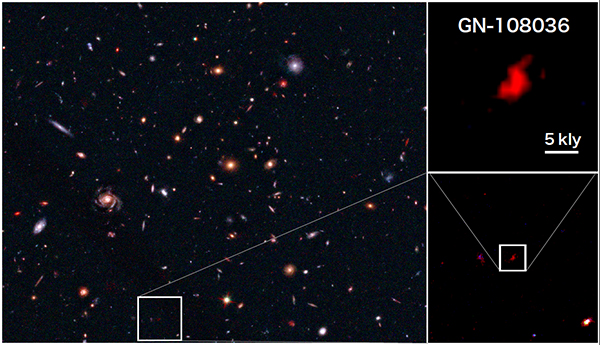

(参考画像)小野助教らの研究チームが2011年に発見したと発表した、ビッグバン後わずか7.5億年の生まれて間もない宇宙にきわめて活発に星を生み出す銀河「GN-108036」の擬似カラー画像。非常に遠い宇宙にあるため、宇宙膨張の影響でとても赤い色をしている。©NAOJ/Hubble Space Telescope

<画像を拡大する(1.3MB)>

研究内容と受賞理由 (*日本天文学会の発表)

「銀河進化と宇宙再電離の観測的研究」

高赤方偏移宇宙の観測による初期宇宙環境と銀河の形成・進化の研究は現代天文学の最も重要なフロンティアの一つである。小野宜昭氏は、すばる望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡などを用いた深宇宙探査観測によって高赤方偏移宇宙のフロンティアを拡大し、宇宙再電離や銀河の形成と進化の研究において大きな貢献を行った。特に以下の2つの成果は特筆に値する。

(1) 赤方偏移7以上の銀河の分光観測にもとづく宇宙再電離の研究

すばる望遠鏡はその世界最大級の口径と写野の広い主焦点カメラにより深宇宙探査を得意としているが、小野氏らはそのサーベイデータから同定した候補の中から2012年に当時最遠方であった赤方偏移=7.2 の銀河の分光同定に成功し、高赤方偏移銀河の記録を更新した。これとともに、ライマンブレイク銀河の中でライマンアルファ輝線を放射する銀河の割合(XLyα)が赤方偏移6から7に掛けて有意に小さくなっていることから、この時期に宇宙の中性度が大きくなったことを示した。さらに、この割合(XLyα)は紫外光度の低い銀河ほどこの時期の減少度が大きいことも見出した。これは宇宙再電離が(紫外光度の高い銀河のある)密度の高い領域から低い領域へと進んだとするインサイドアウトシナリオを支持する世界で初めての報告である (Ono et al. 2012, ApJ, 744, 83) 。

(2) 赤方偏移8を超える宇宙での銀河のサイズ進化の研究

銀河の形態やサイズの進化の研究は銀河形成史の理解に本質的であり、過去の研究から赤方偏移7に至るまで遠方ほど銀河のサイズは小さくなることが報告されていた。しかし、データの感度が十分ではなかったために、赤方偏移7については極めて明るい銀河しか調べられていなかった。小野氏はハッブル宇宙望遠鏡の主要な深宇宙探査プロジェクトであるUDF12の銀河の形態を調べる国際研究グループをリードし、UDF12の近赤外画像を解析して測光的赤方偏移が8を超える候補銀河の構造を明らかにした。測光的赤方偏移が7から10にある”銀河の典型的光度”(L*)以下の候補銀河のサイズは極めて小さくて半光度半径が300-400pc 程度しかなく、かつ、これまで赤方偏移7までしか報告されていなかった”遠方ほど銀河のサイズは小さくなる”という傾向が赤方偏移が8を超えても続いていることを示したものである(Ono et al. 2013, ApJ, 777, 155)。この研究成果は、初めて赤方偏移8を越える銀河のサイズ進化を調べたものであり、 その後に続くハッブル宇宙望遠鏡を用いた遠方銀河のサイズ進化研究の先駆的なものとなった。

このように小野氏の近年の業績は、初期宇宙に関する重要な研究成果であり、当該研究分野の進展に大きく寄与している。以上の理由により、小野宜昭氏に2015年度日本天文学会研究奨励賞を授与する。