宇宙線研究所のチベット実験、ALPACA実験グループに所属している瀧田正人名誉教授(特任研究員/シニアフェロー)と大西宗博助教、川田和正准教授の3人が、令和7年度の文部科学大臣表彰の科学技術賞(研究部門)を受賞したことを受け、宇宙線研究所が主催する受賞記念講演会と祝賀会が6月18日、柏市の柏の葉カンファレンスセンターで開かれました。Zoomのオンライン中継も合わせて関係者およそ60人が出席しました。

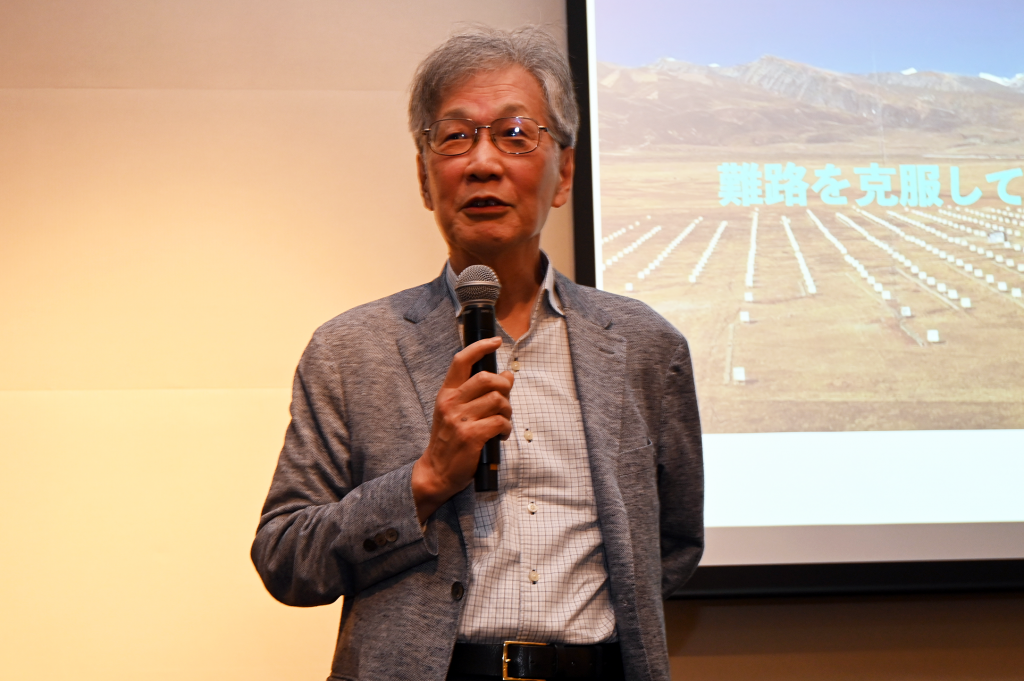

司会の森山茂栄副所長が開会を宣言し、荻尾彰一所長が主催者を代表して挨拶。荻尾所長は、科学技術分野の文部科学大臣表彰の中核である科学技術賞(研究部門)が、我が国の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究又は発明を行った研究者に対して贈られる賞であると説明し、瀧田名誉教授ら3人の受賞理由「最高エネルギーガンマ線天文学の開拓と銀河宇宙線起源の研究」について解説。「大気チェレンコフ望遠鏡はその特性上、最高エネルギーガンマ線の観測は困難でした。シンチレータを使用した地表粒子検出器は、宇宙線とガンマ線の弁別能力を持たないため、ガンマ線は背景雑音である宇宙線に埋もれ、観測できませんでした。本研究では、シンチレーターを使用したチベット空気シャワーアレーの地下に、新開発の水チェレンコフ型ミューオン検出器を追加し、宇宙線とガンマ線による空気シャワーを弁別する方法、および高精度ガンマ線エネルギー決定方法を開発しました。それにより、かに星雲から始めて高エネルギーガンマ線を観測し、最高エネルギーガンマ線天文学を創始。また、銀河面に広がった最高エネルギーガンマ線を観測し、宇宙線を1000兆電子ボルト領域まで加速する天体ペバトロンが銀河系内に存在する初めての証拠を得ました。さらに、超新星残骸G106.3+2.7と分子雲が重なった領域から最高エネルギーガンマ線を始めて観測し、ペバトロンの有力候補としました」と述べ、「本成果は、人類の知の地平線を広げ、最高エネルギーガンマ線を用いた天文学、物理学の発展に寄与することが期待されます。瀧田先生、大西先生、川田先生、本当におめでとうございました」と受賞を称えました。

受賞理由などを説明する荻尾彰一所長

司会を行う森山茂栄副所長

続いて、瀧田名誉教授、大西助教、川田准教授が順番に登壇し、受賞の対象となった研究成果に至る経緯や苦労した点などについて説明しました。

瀧田名誉教授、大西助教、川田准教授が記念講演

瀧田名誉教授は、「我々3人は、今回の受賞を身に余る光栄と受け止めております。この表彰は、チベットASγ実験グループの研究成果、日本の宇宙線業界の技術の結集が評価された結果であり、チベットASγ実験に携わってきたメンバー全員が受賞したものであると受け止めております。この場を借りまして、チベットASγ実験グループのメンバー及びチベットASγ実験をご支援していただいた方々に深く感謝申し上げます」とお礼の言葉を述べ、表彰式での様子や副章の授与されたメダルを写真で紹介しました。

さらにプロの戦闘機パイロットでもあった小説家アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの著書「戦う操縦士」の献辞を引用し、「この献辞を私たちに例えると、『戦う操縦士』は戦う研究者』『部隊』はチベットASγ実験』『特別な戦友』とは大西さん、川田さんのことです。これからお二人の戦友に、チベット実験部隊の研究戦果について語っていただきたいと思います」とユーモアを込めて2人を紹介しました。

大西助教 チベット実験の歴史とミューオン検出器建設の苦労について語る

大西助教は、今回の舞台になったチベットASγ実験が、1980年代に日本と中国の共同研究としてチベット自治区のカンパラ山でエマルションチェンバーの実験をした当時からの歴史を持つことや、1989年に甲南大学大学院生だった自身も参加し、チベット自治区の区都ラサから北西70キロにある羊八井高原で、宇宙線観測用の空気シャワーアレイ(8,000平方メートル)の建設したことなどを紹介しました。

この際、ガンマ線による空気シャワーを、より観測しやすくするため、観測するエネルギーを10TeVに下げ、トリガーレートを当時の主流だった数Hzから20Hzに拡大。観測データがPCのハードディスクの容量(当時は20-40MB)を超えるため、Exabyte社から発売されたばかりの2GB容量のテープドライブEXB-8200を導入。ハードディスクを経由せずに直接テープに記録し、月に一回、そのコピーを日本と北京に送付していたとし、「実験が実現できたのはこのEXB-8200のおかげでした。しかし、テープ1本に3日間のデータしか記録できず、低湿度と埃によるエラーも多くて大変苦労しました」と振り返りました。

チベット空気シャワーアレイは順調に稼働し、1992年には解析の成果が発表され、Kielグループが1983年に発表したCygnus(白鳥座) X-3から観測したというガンマ線を否定したほか、宇宙線による月の影、太陽の影を分離観測することに初めて成功。その後も実験は順調に進み、1994年の面積拡張や、1996年から2003年にかけて検出器の高密度化を行い、かに星雲からのガンマ線を空気シャワーアレイとして始めて観測しました。しかし、空気シャワーアレイだけではガンマ線と宇宙線の分別能力が十分ではなく、分別のためにミューオンを使う手法を取ることにしました。「ミューオンは宇宙線の空気シャワーに多く含まれ、ガンマ線の空気シャワーにはほとんど含まれないため、ミューオンの有無でガンマ線かどうかを見分けることができます。従来からこの方法は知られていましたが、観測エネルギーが高すぎる、ミューオン検出器の面積が小さいなどの理由で、アレイと併設した過去の実験は全て失敗していました。しかし、100TeV以上のガンマ線をターゲットにして、大きな地下のプールを検出器にすれば、できるのではないかと。もし、高エネルギーガンマ線が100TeV以下でカットオフされていたら、何も見つからない可能性もありましたが、絶対あると信じて狙おうということになりました」と当時の経緯を語りました。

大西助教は2010年の夏から2013年末まで、チベットASγ実験装置の地下にミューオン検出用のプールを建設する工事に携わったといい、着工から完成までの様子を、たくさんの写真で紹介しました。

川田准教授 ミューオン検出器を駆使し、予想以上の成果

続いて登壇した川田准教授は、地下プールのミューオン検出器が稼働した後にチベットASγ実験で得られた成果について、当時の思いを交えながら紹介しました。

ミューオン検出器の建設前にあたる2006年8月、宇宙線研究所で開催した研究会で初めて計画の詳細を紹介すると、参加した研究者からは「そんなに広いミューオン検出器が本当にチベットに作れるのか」「100TeVを超えるガンマ線なんて存在しないのでは」など批判的な意見が次々に出て、「計画としてはほろ苦いデビューでした」と川田准教授。それでも実際に3400平方メートルの地下プール(ミューオン検出器)が完成し、2014年2月から観測を開始すると、1ヶ月後の解析で早くも100TeVを超えるガンマ線の信号が見つかり、その能力が実証されます。「しかし、ここからが大変で、最初の論文が出るまでに4-5年を要しました。本当に100TeVを検出したのか、ということを、エネルギー測定のための基準、ガンマ線空気シャワーのエネルギー再構成、到来方向の決定など、さまざまな観点から明確にする必要がありました。2012年からしばらくテレスコープアレイ実験に所属していたのですが、その時に学んだことが大いに役立ちました」と川田准教授。

観測開始から5年半後にあたる2019年7月、チベットASγ実験が、かに星雲から450TeVのガンマ線を検出したとの論文が、Physical Review Letters電子版に掲載されます。日本での記者会見を終え、米国ウィスコンシンで開かれた宇宙線国際会議2019に出席した川田准教授は、現地に着いたその日、当時名古屋大でハイライトトークを担当していた伊藤好孝教授から、3日後のハイライトトークを依頼されます。「ハイライトトークの枠が一つ空いたので、川田さん、話してださいというものでした。私があまりの大きな話に呆然としていると、『覚悟を決めてください。まだ3日あるから大丈夫』と背中を押され、それから必死の思いでプレゼンを作り上げました」と振り返りました。

2021年4月にはペバトロンが銀河系内に存在する証拠、天の川全体からの最高エネルギーガンマ線を観測したとする論文を、Physical Review Lettersに発表します。発生源が特定できない銀河系からの最高エネルギーガンマ線は、空気シャワーアレイで最大規模の実験だった米国ユタ州のCASA-MIA実験(空気シャワーアレイ)が1992-1997年にかけて探索し、それらしい信号は確認したものの発見とまでは断言できない、と結論づけたもので、川田准教授は「私は当時、このガンマ線はチベットでは受からない、CASA-MIAには勝てないと思っていました。しかし、チベットの観測データからバックグラウンドを100万分の1まで落とすと、最高エネルギーが957TeVと1PeVに迫る高エネルギーガンマ線の複数の信号が、しかも銀河面に沿って残っており、拡散ガンマ線のモデルとも一致する、これは本物だと思いました」と当時の興奮を語りました。なぜ、チベットで観測できたのかを考察するため、CASA-MIAとチベットとの性能を対比表で示し、「CASA-MIAは空気シャワーアレイの面積はチベットのおよそ4倍、ミューオン検出器もそこそこ一緒でしたが、標高が違いました。チベットの標高は4,300メートルと、CASA-MIAの1,500メートルを大きく上回っていました。シャワーサイズが同じエネルギーに対して8倍異なり、同じ検出粒子数でエネルギーを1/8に下げることができる、角度分解能が1/√8になる。それに加えて、ミューオンの観測においては、水チェレンコフ検出器とシンチレーション検出器による形式の違いが、バックグランド除去率の向上に寄与しました。それがチベットの勝因でした」と分析しました。

この発表を裏付けるように発見された、ペバトロンの候補とされる超新星残骸G106.3+2.7、HESS J1849-000など最近の結果を示し、「このように候補はたくさん見つかっていますが、宇宙線起源として確定するには電波、X線、高エネルギーニュートリノなど多波⻑・多粒⼦による観測が重要で、まだまだやることはたくさんあります」とし、南半球のボリビアで建設が急ピッチで進むALPACAを紹介。「ALPACAでは超巨大ブラックホールがあり、宇宙線起源の候補とされている銀河中心の観測ができる。観測の結果を楽しみに待っていてください」と語り、講演を締めくくりました。

引き続き祝賀会も開催

祝賀会では、チベットASγ実験にゆかりの研究者、早稲田大学の笠原克昌・招聘研究員(芝浦工大名誉教授)、信州大の宗像一起名誉教授、早稲田大学の鳥居祥二名誉教授が祝辞をのべ、若い研究者からの花束贈呈などが行われました。

早稲田大学・鳥居祥二名誉教授

信州大・宗像一起名誉教授

早稲田大学・笠原克昌招聘研究員(芝浦工大名誉教授)