梶田隆章卓越教授が総合監修を務め、宇宙・素粒子をテーマとする新たな展示「未読の宇宙」が4月23日から、東京都江東区の日本科学未来館5階の常設展示コーナーにオープンしました。

日本科学未来館によると、「未読の宇宙」は、2002年から公開されていた常設展時「宇宙と素粒子」に入れ替わって導入された新しい常設展示で、スーパーカミオカンデやKAGRA、加速器など巨大な観測・実験装置を駆使し、研究者たちがどのように宇宙を読み解こうとしているかを体感することを目的に作られました。

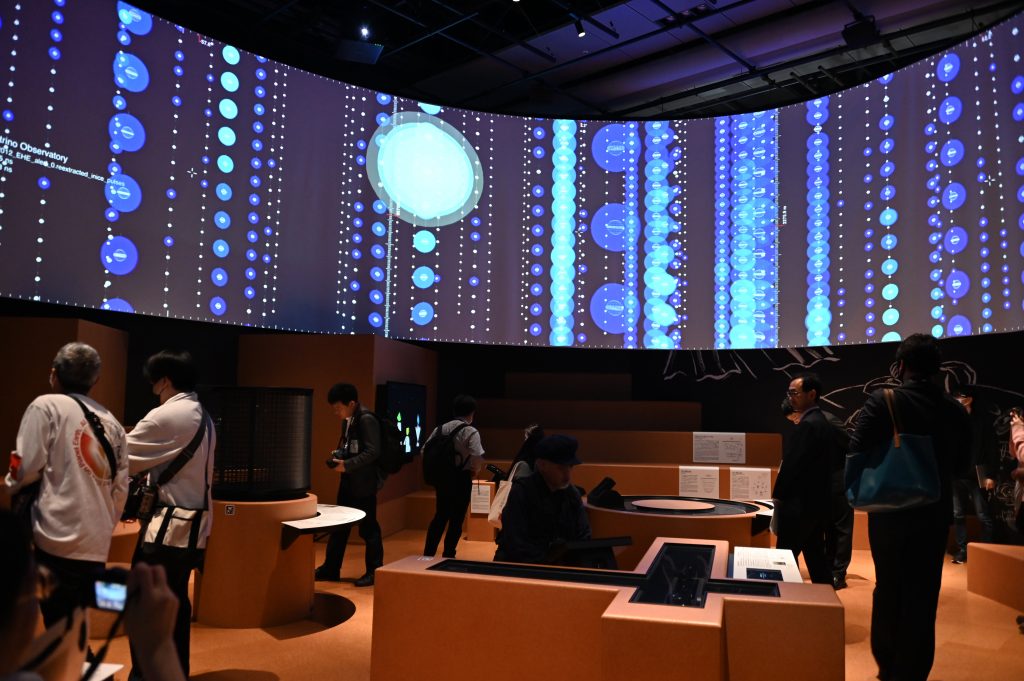

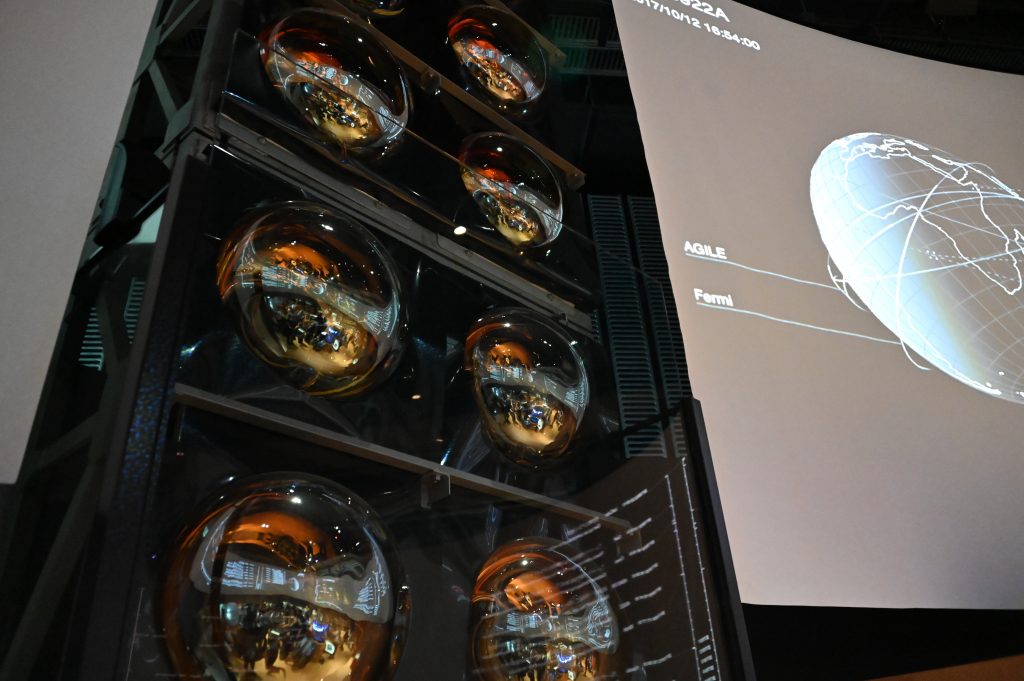

同館5階の常設展示コーナーの奥には、旧展示の時と同様に宇宙線の飛跡を見える化した大型の霧箱が置かれた「未読の宇宙」のエントランスがあり、一部が透明のオーバル(楕円形)のカーテンで仕切られた空間に入ると、長径12メートル、短径8メートル、高さ3メートルの360度のオーバルスクリーン(布製)が出現。スーパーカミオカンデのタンク内に光電子増倍管が並ぶようす、ニュートリノの検出を示す巨大なイベントディスプレイなどが5台のプロジェクターで次々に投影され、訪れた人々を魅了します。壁の一部には旧展示の時にもあった光電子増倍管(直径20インチ)のレプリカが設置され、スーパーカミオカンデの臨場感も体感できるように工夫されています。

未読の宇宙の入り口

宇宙線を可視化する霧箱

ニュートリノ観測のようす

多波長観測のようす

スーパーカミオカンデのイベントディスプレイより

スーパーカミオカンデにもある光電子増倍管(20インチ)のレプリカ

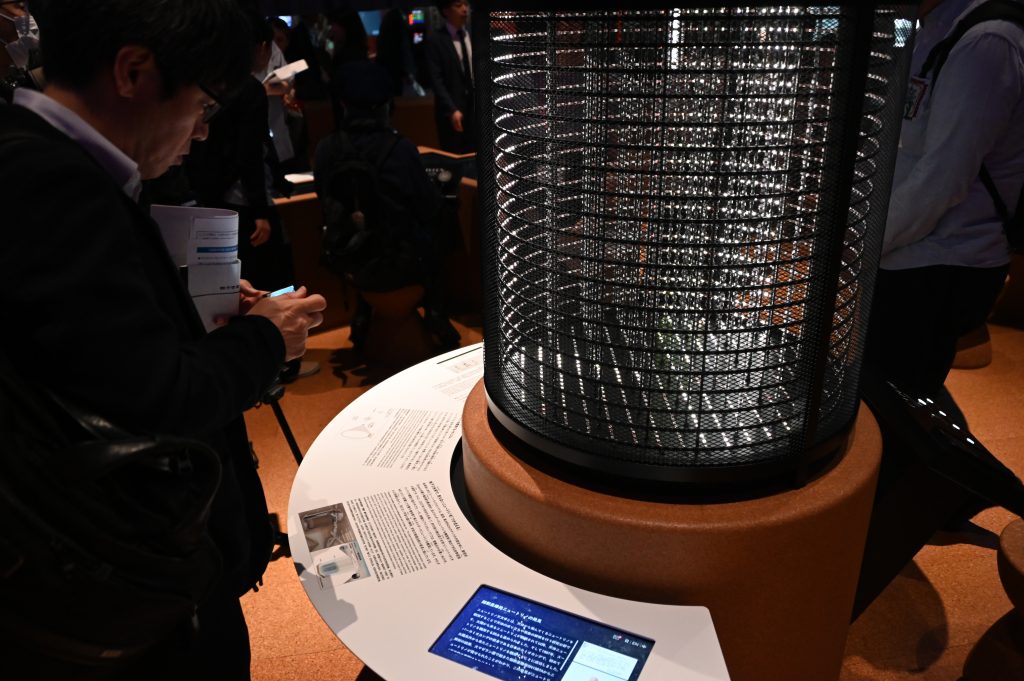

オーバル内部の空間には、かに星雲を異なる波長で観測した画像をパラボラアンテナ形のディスプレイに映す『「宇宙をみる」多波長観測』、衝突型加速器の模型を自ら操作して『「宇宙をつくる」加速器実験』、実物のマイケルソン干渉計(両アームの長さ1メートル)を動かす『「宇宙をきく」重力波観測』、スーパーカミオカンデやIceCubeを模して作った『「宇宙をつかまえる」ニュートリノ観測』という、四つの最先端研究をテーマにした体験コーナーが設置されています。入場者が各コーナーの椅子に座って操作を始めると、備え付けのスマートフォンの画面に研究者が現れ、語りかけるように説明する仕組みで、梶田卓越教授も『「宇宙をきく」重力波観測』のスマートフォンにビデオ映像で登場し、重力波観測の仕組みや観測された重力波信号を「音」で聴くことについて解説していました。

「宇宙をきく」重力波観測

「宇宙をつくる」加速器実験

「宇宙をつかまえる」ニュートリノ観測

「宇宙をみる」多波長観測

梶田卓越教授は、日本科学未来館が開館した2002年に公開された前身の常設展示「宇宙・素粒子」でスーパーカミオカンデを紹介した展示を監修しており、今回の「未読の宇宙」では総合監修を務めました。

22日に現地で開かれた報道記者向けの説明会で挨拶した梶田卓越教授は、「私としても前身の展示を通して、長い間、多くの方々にニュートリノ研究を知ってもらえたことを大変うれしく思っております」と感謝の言葉を述べ、「それから四半世紀が過ぎ、ニュートリノ研究は大きく進歩し、スーパーカミオカンデで進めてきた研究は次世代のハイパーカミオカンデに引き継がれようとしています。そして、この間、南極に設置されたIceCubeなどで超高エネルギーの宇宙ニュートリノ観測が始まり、とても注目すべき成果が出ています。また、重力波は2015年に米国のLIGOで最初の観測があり、日本のKAGRAも参加して国際共同観測が進められています。すでに約300例の重力波が観測があり、重力波が宇宙の観測でユニークで重要な役割を演じ始めています。一方、これらのニュートリノや重力波の観測は、光学望遠鏡をはじめ多波長の観測と連携することで、より深く宇宙を捉えることが可能になることがわかってきました。そのため、様々な手法や波長が連携した宇宙観測、マルチメッセンジャー天文学、の分野が近年急速に発展してきました。それとともに、宇宙のはじまりの頃のことを知ろうとしたとき、光や電磁波で観測できる宇宙には限界があることも事実です。そこで、初期の宇宙で何が起こっていたはずかを調べる加速器実験も行われています」と発展する研究の現状について解説しました。

そのうえで、「さまざまな方が訪れる未来館で、こうした科学の『いま』を伝える今回の展示を、多くの方々と協力しながら作ることができたことは、私にとっても大変有意義な経験でした。ぜひ多くの皆様に『未読』の宇宙の展示を見ていただき、現在どのように宇宙の謎を調べようとしているかを知ってもらいたいと思います。そしてこの展示を見た若い方々が将来、研究者になって宇宙の謎をさらに解き明かしてほしい、つまり『未読』の宇宙を読んでいってほしいと願っています」と結びました。

関連リンク

2025年4月22日 「研究開発の最前線を体感! 2つの常設展示を明日23日から公開「量子コンピュータ・ディスコ」「未読の宇宙」(日本科学未来館の公式Webサイトより)