宇宙・素粒子の分野で大学院への進学を希望する大学3年生のための「宇宙・素粒子スプリングスクール2025」が3月3日から、東京大学柏キャンパスの宇宙線研究所で開催され、全国から30人が参加しました。

COVID-19の感染拡大を受け、2020年から中止や、オンラインのみの開催が続いてきた宇宙・素粒子スプリングスクールでしたが、2023年から従来通り柏キャンパスで開催しています。募集には全国から多数の応募が集まり、志望動機を記載する作文などによって選ばれた30人が、六つのプロジェクト研究に分かれ、それぞれの課題に挑みました。プロジェクト研究に選ばれなかった学生にも集中講義やプレゼンテーションのようすをZoomでオンライン配信し、質問も受け付けました。また、スプリングスクールに先立つ2月14日には、岐阜県飛騨市神岡地区にあるスーパーカミオカンデ、KAGRAなどの実験施設を見学するツアーが企画され、応募した31人全員が参加しました。

「最高エネルギー宇宙線」グループは、TA実験よりもコンパクトな地表粒子検出器(プラスチックシンチレータと光電子増倍管)5基を、期間中の3日間、屋外のピロティに配置を変えて設置し、高エネルギー宇宙線が大気の分子にぶつかって起こす空気シャワーを観測する実験を行いました。できるだけ大きく広がった空気シャワーを測定するため、日を追うごとに検出器の間隔を大きくして観測。検出器ごとの時間のずれと信号量を補正するキャリブレーションを行って到来方向と粒子数密度を決定し、シミュレーションと比較することで観測した空気シャワーのエネルギー推定にも挑みました。データを解析した結果、検出器によって捉えられた信号は104イベントあり、検出器の範囲を広げるとイベントレートが下がりエネルギーの大きな空気シャワーしか見えなくなることを確認。最も大きな広がりを持った宇宙線のエネルギーを求めたところ、1.2×1015eVであることが推定され、人類が人工の加速器で生み出したエネルギー7×1012eVの1000倍近くあったことから、同グループでは「ミニ・アマテラス粒子」と名付けました。指導したさこ隆志教授は「700平方kmに広がるTA実験を再現することはできませんが、TA実験と同じデータ収集システムを使ってデータを取得し、解析することができました。実際の最先端の研究手法を自分の手で追うことができたと思います。屋外に装置を展開する際は思いがけず雪が降ったり風が強かったりと苦戦しましたが、これも宇宙線空気シャワー実験ならではのフィールドワークの苦労を体験できました。日を追うごとに30m同軸ケーブルの扱いが上達していき、みなさん立派な実験屋に成長しました」とコメントしています。

[荻尾彰一所長の講評] イベントレートからのエネルギー推定と、一つのイベントからのエネルギー推定がほぼ合っているので、「よく合っているなあ」と感心して見ていました。1015eVだと宇宙線はどこからやってくるかわからないんです、という話をされていたんですけれど、これはとてもキーになる話で、1020eVまでエネルギーが上がっていくとある程度わかる。講義でも話しましたが、電荷がわかったらすごくわかる、というのがポイントなんですね。最高エネルギー宇宙線の電荷がわかると、すごくいいことがあるという部分は、ぜひ楽しみにしておいてください。

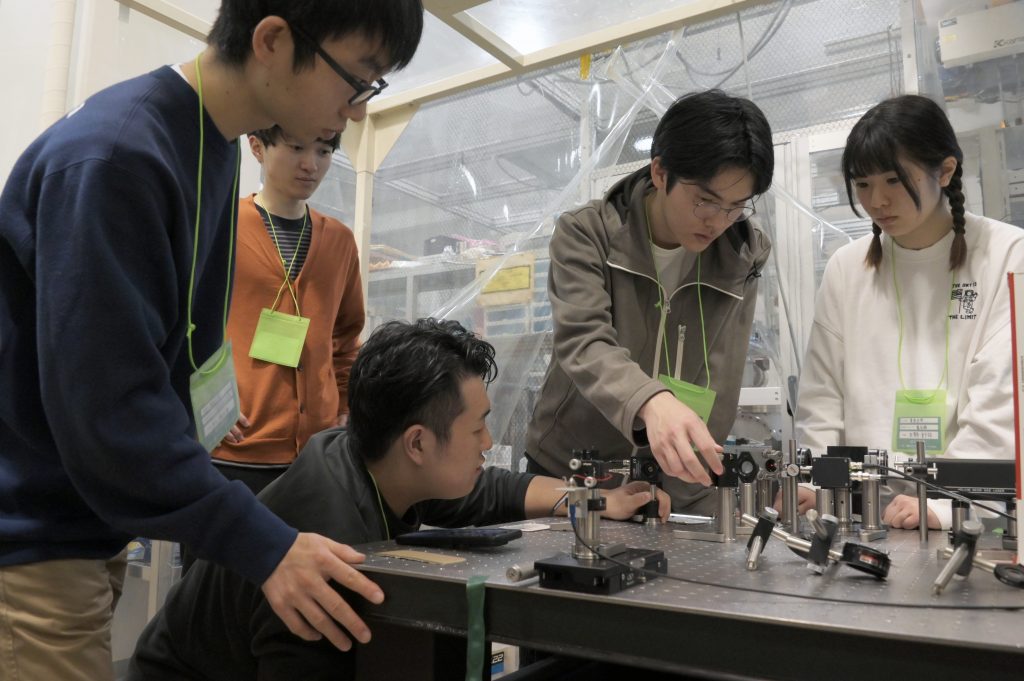

「重力波天文学」グループは、2月中にオンラインで学習したレーザー干渉計についての講義をもとに、宇宙線研究所北棟の地下1階にある実験室で、テーブルトップのミニレーザー干渉計を組み立て、実際に観測データを6分間、取得。さらに、重力波信号のデータ解析の基礎を学んだうえで、オリジナルの解析プログラムを開発し、ミニレーザー干渉計によって取得した観測データを解析して、連星合体による重力波を探索しました。観測データをMatched Filter法で読み出した際、重力波の信号のように見える部分があり、全員が期待を抱いたものの、精査の結果、高周波ノイズの一つと判定され、最終的には重力波の検出には至らなかったことを報告。それでもテーブルトップのミニレーザー干渉計でも検出可能な重力波とはどんなものなのかについて考察。太陽質量の11.5倍のブラックホール同士の合体が、1000億km以内で起きれば検出が可能であるとことや、天の川銀河とアンドロメダ銀河の中心にある超巨大ブラックホール同士が合体した場合、このサイズの干渉計で重力波を検出するには地球が現在の10倍ほど銀河中心に近づく必要がある、などの考察を導きました。指導にあたった成川達也助教は「干渉計の制御について、学生達で議論して取り組むことで、理解を深めていました。取得したデータの解析についても、学生達で教え合いながら、楽しんで進めていました。超大質量ブラックホール合体というおもしろい考察を、学生達だけで考え、驚かされました。『充実していた』『進路の参考になった』という感想をもらい、うれしく思います。」とコメントしました。

[荻尾彰一所長の講評] 重力波があったみたいな信号がありましたね。とても面白かったんですが、よく調べたらなかったというのは残念でした。しかし、825AU以内までの場所で太陽質量11.5倍の連星ブラックホールの合体が起きれば、重力波が検出できる装置になっているという評価がありましたが、なかなか面白かったと思います。太陽系をはるかに超えているので、ずいぶん遠くまで見えるんだなあというのが、印象的でした。

「宇宙ニュートリノ研究」グループは、スーパーカミオカンデ(SK)のある岐阜県飛騨市神岡町の坑道内に、大型バケツに40リットルの純水と直径20センチの光電子増倍管2基を入れ、遮光シートで包んだ小型検出器を設置。過去の超新星爆発で宇宙空間に放出された超新星背景ニュートリノ(DSNB)による逆ベータ崩壊反応の検出に挑戦しました。2月13日にSKのある神岡鉱山に集まった学生たちは、実験装置のセットアップを行い、データ観測を開始。柏キャンパスでは6日間で取得された観測データを詳細に分析し、超新星背景ニュートリノの信号を探索。同時にLEDによるPMTのゲイン較正や、アメリシウム/ベリウム線源とシンチレーター(Bi4Ge3O12)を使った解析を行い、小型検出器の検出効率がSKのおよそ10分の1の2.0%と求め、容器内で捉えられるニュートリノ反応数の期待値から、超新星背景ニュートリノのフラックス上限値を算出しました。算出された小型検出器のフラックス上限値は1.2×109と、昨年の宇宙ニュートリノ研究グループが出した結果とほぼ同様で、SKからは大きくかけ離れていることを再確認したうえで、「検出器を1010個くらい作れば同じフラックスになる」とし、①外水槽の追加によるバックグラウンドの低減②シミュレーションによるCutの厳密化③反応で出てくる中性子やガンマ線を逃がさないようにバケツを大きくする④実験の時間を長くする––––など、さらなる実験装置の改善が必要と結論づけました。指導にあたった竹田敦准教授は「神岡地下実験室にて実験セットアップの組立てオシロスコープによる波形の確認からデータの取得に始まり、柏での本期間においては取得したデータの理解およびC++言語によるデータ解析を全員が理解しながら根気強く進められたことは、とても貴重な経験になると思います。また一人一人がそれぞれ異なる知識・経験を生かし、アドバンスな内容であったモンテカルロシミュレーションを非常に限られた時間内であるにも関わらず挑戦できた等とても濃密な時間が過ごせたと思います」とコメントしました。

[荻尾彰一所長の講評] 作成した実験装置で観測可能なDSNBのフラックスの上限を求めたというのは大変良かったと思います。それから109年くらいやらないと、という話がありましたが、そんなことをしなくても私たちはいまハイパーカミオカンデを作っていますから。ぜひ、どうぞハイパーカミオカンデで測定してください。ぜひ来てください。お待ちしています。それからミニKの”K”は、KashiwaのKで合っていますよね、Kamiokaではないですよね。そういうことでよろしくお願い致します。

「高エネルギーガンマ線天文学」グループは、宇宙から飛来する高エネルギーガンマ線が作る空気シャワーを捉えるチェレンコフ望遠鏡の仕組みを学ぶため、スペインカナリア諸島ラパルマに設置されているCTA大口径望遠鏡(LST)に使われている高性能光電子増倍管(PMT)のクラスターモジュールを、北棟3階の実験室に設置。大気ミューオンが水槽を通過したときに放射するチェレンコフ光を、水槽の下部に設置した14基のPMTモジュールで測定しました。学生たちは、水槽の上下に対面で設置したシンチレーション検出器を同時に通過した信号だけをトリガーとして取得したデータを自ら解析。チェレンコフ光のリング形状や光量から、大気ミューオンのエネルギー推定をしました。求めたエネルギーは最頻値付近をとっても243.1MeVと、GeV領域のエネルギーを持つはずの大気ミューオンにしては小さく、大気ミューオンの速度を過小評価していたことが判明しました。グループは過小評価の原因として、ミューオンの電離喪失、水チェレンコフ光の減衰の厳密性、波長による水槽の透過能力の差、リング信号のフィッティング誤差などを指摘。実験装置を今回のような水槽ではなく、ポンプで気圧を変化させることができる密閉容器に変更し、大気チェレンコフ光を利用してミューオンを捉えることを提案しました。指導した野崎誠也助教は「プログラム前から事前学習に取り組んだり、わからないことを調べてきたり、やりたいことのアイデアを考えてきたり、みなさんが前のめりになってプログラムに取り組んでくれていました。プログラム中は、こちらからあまり誘導をせずに、学生さんたち自身で考えて実験してもらうことを意識していました。その結果、予想していなかった実験結果に対しても、様々な仮定のもとで、理論値との比較や追加実験による検証など、実際の研究活動を体験してもらえたかと思います。チェレンコフリング以外のイベントに対する考察や実験のアイデアも浮かんでいたので、もっと時間をかけてみなさんと実験したくなりました」と語りました。

[荻尾彰一所長の講評] ガンマ線の研究ではなく、空気シャワーが作るミューオンの速度(ベータ)を推定するという話だったと思います。あの後、私も調べて見ました。実際にどうやってミューオンのベータとか測っていたんだろうなと。最近はあんまり測っているという話を聞かないんですけれど。すると、地下に深く潜りながらミューオンの数をずっと測っていくか、電磁石を使ってその曲がり方からエネルギー分布を測るか、という二つの方法ということでした。電磁石を使った方法は、宇宙線研究所が50年前にできた時に、一番目玉になった実験装置でした。そういう意味で宇宙線研究所の誕生のころと繋がっているなあと思い、大変興味深かったです。

「超高エネルギー宇宙線」グループは、高エネルギー宇宙線が大気中で作る空気シャワーで生まれ、地表まで降り注ぐミューオン(μ粒子)を、北棟4階の実験室に設置した3枚のプラスチックシンチレータとPMTを使った実験装置で捉え、その寿命を推定する実験を行いました。さらに、その観測で得られたデータの中から、荷電π中間子の信号を探索する試みに挑戦しました。観測データは期間中の2日間で取得できた約353,815イベントで、ソフトウェアによる選別で8,304イベントに絞り込んで解析。実際の測定値をグラフにプロットしてフィッティングを行ったところ、ミューオンの寿命は2050±42.8nsで、文献値から推定される本実験の予測値2120ns(シンチレータ中での見かけ上の寿命)との統計誤差は1.6σとなり、概ね一致しました。PMT固有のアフターパルスの影響部分を除外すると予測値に近づく傾向が見られました。さらに、荷電π中間子の探索では、文献値から予想される荷電π中間子の信号数を期間中2日間のデータ取得で10個程度のオーダーと推定。真ん中のシンチレータでミューオンと荷電π中間子の崩壊を示す二つ以上のパルスを生じるなど三つの指標を決め、目視も含めて全ての波形を解析したところ、6イベントと推定値〜10個に近い候補が見つかりました。学生たちは「パイオンらしさの指標を増やし、谷のある波形を見分ける解析プログラムを作成すれば、さらに荷電π中間子の信号の特定に近づくかも知れません」と報告しました。指導にあたった川田和正准教授は「今回は1947年に出版された荷電π中間子発見に関する論文を読んで、その観測頻度から本実験の観測個数の推定値を計算してもらいました。最終的に、荷電π中間子の明確な特定にはいたりませんでしたが、議論は白熱し次回につながる実験の改良点について様々なアイデアが出されました」と話しています。

[荻尾彰一所長の講評] ミューオンの測定ですが、最後のサマリーのところで次の改善点をいくつも挙げられていて、大変ありがたいと後の方でザワザワとしていました。私自身も前にいた大学の授業でミューオンの寿命測定をやっていました。実験装置の構成が違うので荷電パイオンが見えているはずもなかったのですが、荷電パイオンが二つの方法で見えてそうというのは、とても素晴らしいと思いました。

「観測的宇宙論」グループは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)によるGA-NIFS探査(2022-2023)で取得された宇宙初期の天体の観測データから、TAなどがデータ整約して得られた10個の面分光データキューブを解析しました。まず、各天体の水素輝線(Lyα)の強度について調べたところ、合体中の銀河と見られるCR7 (赤方偏移z=6.6)の一部で、初代星・銀河(種族Ⅲ)が満たすと考えられているLyα等価幅240Å以上の値を持つことがわかりました。しかし、金属量(水素に対する酸素の存在比O/H)を直接温度法で測定したところ太陽金属量の20-30%となり、金属量は多くないとはいえ、種族Ⅲでないと結論。さらに、窒素と酸素の存在比N/Oを求めたところ近傍銀河より一桁程度大きいことが分かり、大質量星による恒星風の影響を受けた可能性が出てきました。また、ブラックホール (BH)の存在を探るため、合体中の銀河と見られるSPT-0311(z=6.90)を検証しましたが、それぞれの輝線からBHの存在は確認できず、BHの合体による成長は初期宇宙では稀だったのではと考察。一方、遠方銀河のEGSY8p7(z=8.68)は、水素輝線の速度幅が大きいことから超巨大BHが存在する可能性が高く、成長シナリオについても種族Ⅲが残すBHか直接崩壊BHのどちらからの成長でも説明できることを示しました。最後に、物理定数の宇宙論的進化を酸素輝線から調べ、宇宙初期のz=6.5-9における微細構造定数は、誤差の範囲で現在と変化せず、超ひも理論と無矛盾と結論づけました。指導にあたった大内正己教授は「まだ誰も見たことのない宇宙初期の初代星・銀河の探索を果敢に行ったばかりでなく、宇宙の化学進化、超巨大BHの起源といった最先端研究の課題に対して重要な知見を得た上、物理定数の宇宙論的進化から超ひも理論を検証するなど、素晴らしい研究結果が得られました。指導した私もTAも研究結果を見て、興奮と驚きの連続でした」と話しました。

[荻尾彰一所長の講評] 新しいLyα領域を発見されたということで、「石井Lyα領域」という命名までされていて、すごいなあと感心して聞いていました。さらにブラックホールの成長の過程を解明し、物理法則がz=9まで変わらないということまで導き出していて、素晴らしい成果を続々と挙げているなあと感心したところです。

最終日の7日午後、各グループによる30分間のプレゼンテーション及び質疑応答を行い、4泊5日をかけた研究活動の成果を披露しました。

最後の閉会式で荻尾所長は「5日間、講義とプロジェクト研究を終え、みなさま、大変お疲れ様でした。今後の皆さまの研究生活、または会社に入る方もいらっしゃるかも知れませんが、少しでも何かの糧になればと思います。欲を言えば、大学院の進学先として、宇宙線研究所に来てくれればと、また皆さんとここで会えたらと思います。スプリングスクールに来てくれた学生が、IPMUにいて、会ったりすることもあります。ですので、またどこかで見かけたら声をかけてください。ありがとうございました」と結びました。