宇宙線研究所とカブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)が主催する秋の合同一般講演会が2024年12月8日、東京大学本郷キャンパスの安田講堂で開かれました。会場には約200人が集まったほか、事前に申し込んだ人だけが視聴可能なYouTubeチャンネルにも1週間のアーカイブ公開期間を含めて629人(ユニーク・ユーザー数)がアクセスし、会場と合わせ、のべ800人以上が二人の講演と対談(クロストーク)を楽しみました。

一般講演会は、研究成果を地元の方々に知ってもらおうと、宇宙線研究所の本部が柏キャンパスに移転した2000年ごろから毎年開かれ、Kavli IPMUが設立された後の2009年度からは合同一般講演会と名前を変え、春と秋の年2回、開かれてきました。直近では春の合同一般講演会が2024年4月20日、柏市の柏の葉カンファレスセンターで、YouTube中継と合わせたハイブリッド形式で開催されています。

31回目となる今回の合同一般講演会のテーマは、「莫大な”量”という謎—暗黒物質×超高エネルギー宇宙線」で、宇宙線研究所でテレスコープアレイ実験やチベット・アルパカ実験に参加する川田和正准教授が「発見以来100年の謎、超高エネルギー宇宙線の正体とは?」、Kavli IPMUの白井智准教授が「暗黒物質は本当に暗黒か?」と題し、それぞれ講演。休憩時間を挟んでクロストーク(対談)及び質疑応答を行い、YouTubeでも同時中継しました。

川田和正准教授の講演「発見以来100年の謎、超高エネルギー宇宙線の正体とは?」

「光」以外で見る新しい天文学を展開する宇宙線研究所

最初に登場した川田准教授はまず、宇宙線研究所が、「光」で見る紀元前からある伝統的な天文学とは異なり、目に見えないニュートリノ、ダークマター、重力波、ガンマ線、荷電粒子宇宙線などを観測し、研究していると明らかにしたうえで、「これらの普通ではない新しい天文学は、ここ数十年で発達してきました。さまざまな放射(=メッセンジャー)を観測し、宇宙の探査を目指しているのが、宇宙線研究所です。本日はこの中から、電気を帯びた粒子である宇宙線のお話をします」と語りかけました。

宇宙線が初めて発見されたのは1912年、オーストリア生まれの科学者ヘスによる気球を使った実験がきっかけでした。当時はキュリー夫妻などにより、さまざまな鉱物から目に見えない放射線が出ていることが発見され始めた時代で、ヘスは、はく検電器という放射線の検出器を持って気球に乗り、高い場所まで上昇すれば、放射線を検出されなくなる場所があるだろうという推定で実験を行いました。「ところが驚くべきことに、放射線量が上空に行くに従い、どんどん増えていることがわかりました。ヘスさんはこの実験を何回も繰り返し、最終的には宇宙から放射線が飛んできていること、つまり宇宙線を発見しました。その功績が認められ、1936年にノーベル物理学賞を受賞しています」と川田准教授。

次に宇宙線の主成分は、主に水素や鉄などの原子核で、とてつもなく大きなエネルギーを持つものがあることに触れました。可視光が1eV、ガンマ線が106eV程度なのに対し、「観測史上最大エネルギーの宇宙線は3×1020eVと可視光の20桁も大きく、人類が人工加速器で生み出せるエネルギーの1000万倍です。このような超高エネルギーを持つ宇宙線のエネルギーはどこまで伸びるのか、その加速の仕組み=宇宙最大の高エネルギー現象は何か、などを探るのが、最高エネルギー宇宙線の研究で解明したいことです」。

「琵琶湖の大きさ」くらいの検出器で、低頻度の超高エネルギー宇宙線を捉える

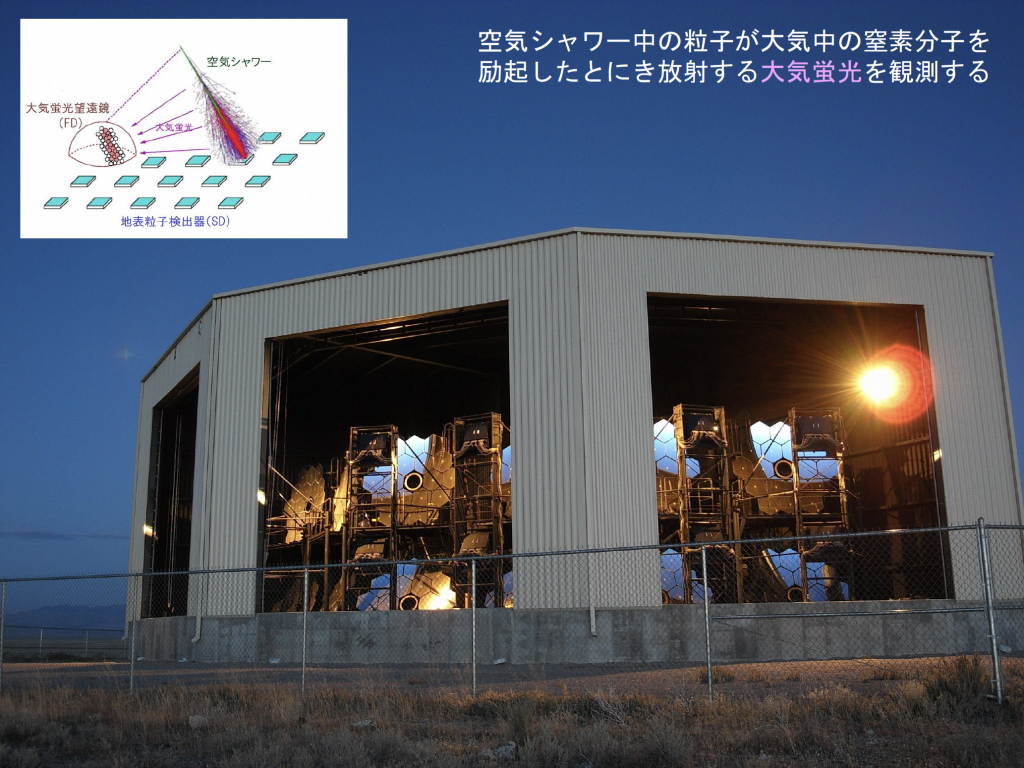

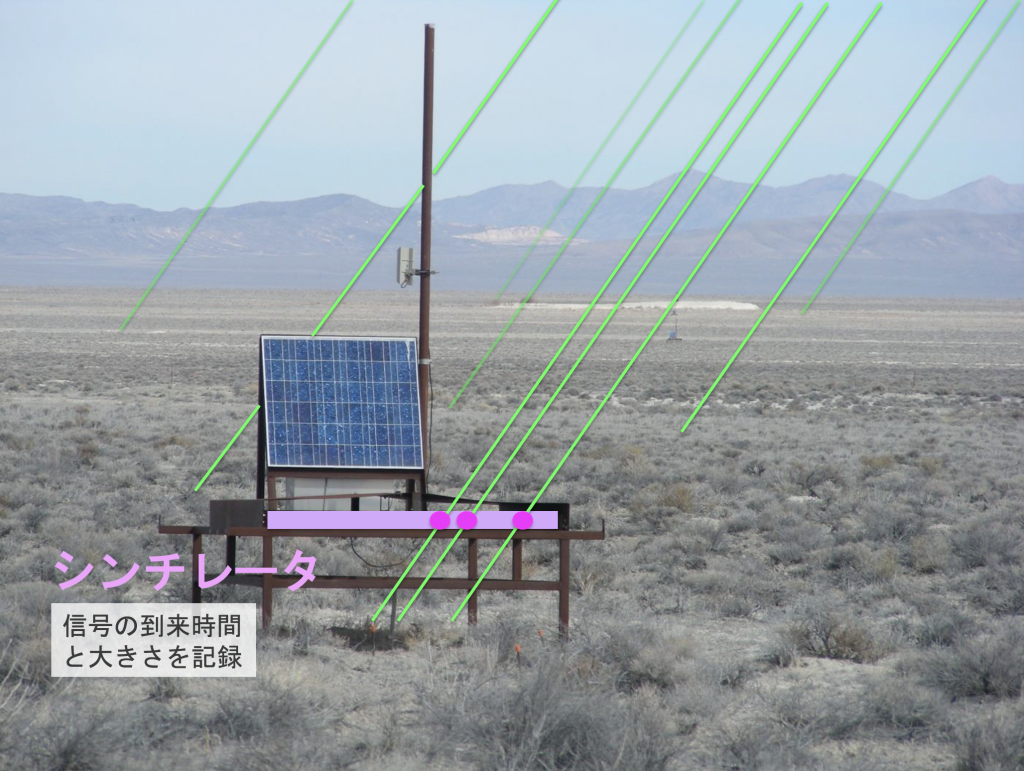

さらに、川田准教授は、1020eVの超高エネルギー宇宙線の到来頻度はたいへん低く、100平方キロメートルに1年に1個に過ぎないこと。これを捉えるため、米国ユタ州の700平方キロメートルの砂漠地帯に、500台の地表粒子検出器を等間隔に並べるテレスコープアレイ実験を日米露など9カ国(地域)で展開し、宇宙線が大気と反応して作る空気シャワーを観測していることを、現地の写真や映像を交えて紹介しました。

「超高エネルギー宇宙線の天文学をやろうと思ったら、1年に10発くらいは捉えたいので、琵琶湖程度の広さの検出器が必要です。地表粒子検出器を並べて、空気シャワーにより一つの超高エネルギー宇宙線から生じる1000億個の二次粒子の一部を観測し、宇宙線の到来方向やもとのエネルギーを推定したり、空気シャワーが出す大気蛍光と呼ばれる弱い光を横から観測し、空気シャワーの発達のようすを調べます」と説明しました。

なぞとされる宇宙線の発生源について、2021年5月27日の早朝に観測されたテレスコープアレイ実験史上最大エネルギー2.44×1020eVのアマテラス粒子を例に挙げ、「1.5億光年より遠くからやってくる高エネルギー宇宙線は、ビックバンの名残である宇宙背景放射の光子と衝突し、エネルギーを失います。このため超高エネルギー宇宙線の起源は近くの宇宙と考えられています。しかし、アマテラス粒子の種類による銀河磁場による曲がり方を想定し、近くの天体の分布と比較しても、ボイド(空洞)領域付近から到来している可能性が高く、新しいなぞを呼んでいます」と川田准教授。アマテラス粒子が天体起源ではなく、未知の超重素粒子、超重ダークマターの崩壊や、宇宙初期に出来た宇宙ひも、モノポールと関係しているのではないか、とする論文まで出ていることを明かしました。

さまざまなメッセンジャーを使って宇宙線の起源を探る

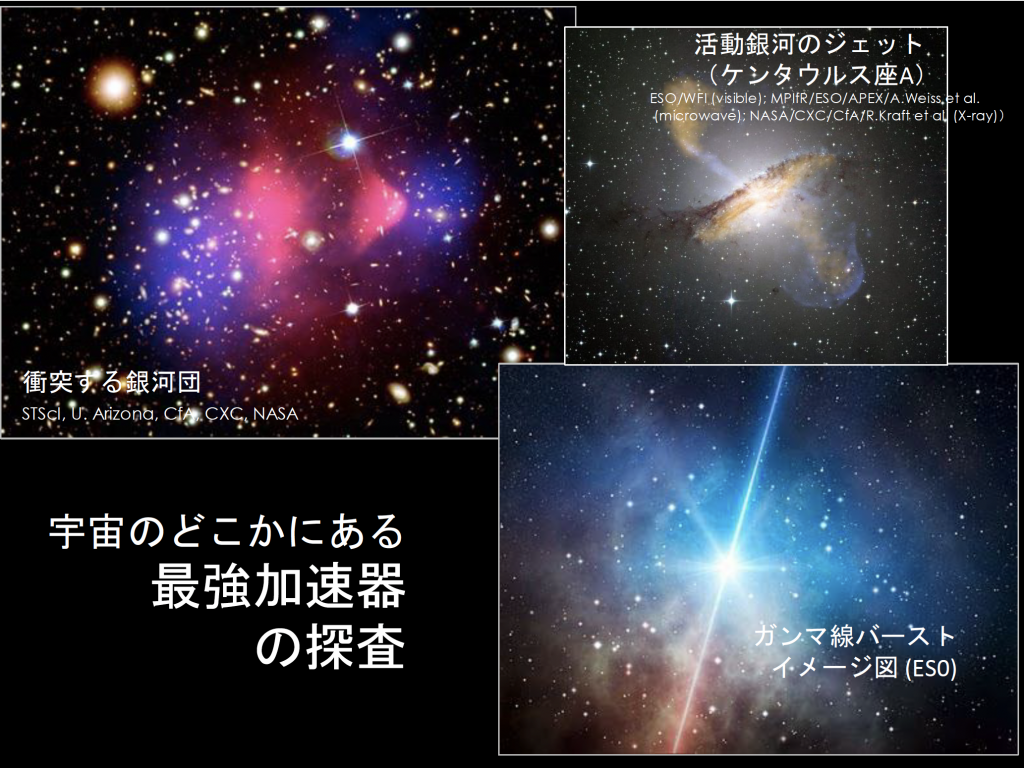

とはいえ、もう少し低いエネルギーの宇宙線については、北半球のテレスコープアレイ実験と南半球のピエールオージェ実験により、到来方向の異方性が見つかっており、多数の銀河が集中している超銀河面に沿って分布しているように見えるといい、「近傍の銀河団や特定の銀河が発生源となっている可能性があります。候補になる天体としては、衝突する銀河団や活動銀河核のジェット、ガンマ線バーストなどがあり、これらが宇宙線の最強加速器になっているかも知れません」と語りました。

川田准教授は最後に、宇宙線研究所がさまざまなメッセンジャー(ニュートリノ、ダークマター、重力波、ガンマ線、荷電粒子宇宙線)を観測する「光」ではない新しい天文学を推進していることを強調し、「残念ながら宇宙線の発生源は、その発見以来110年間もなぞのままですが、今後はマルチメッセンジャー天文学を使って、このなぞを解明していきたいです」と結びました。

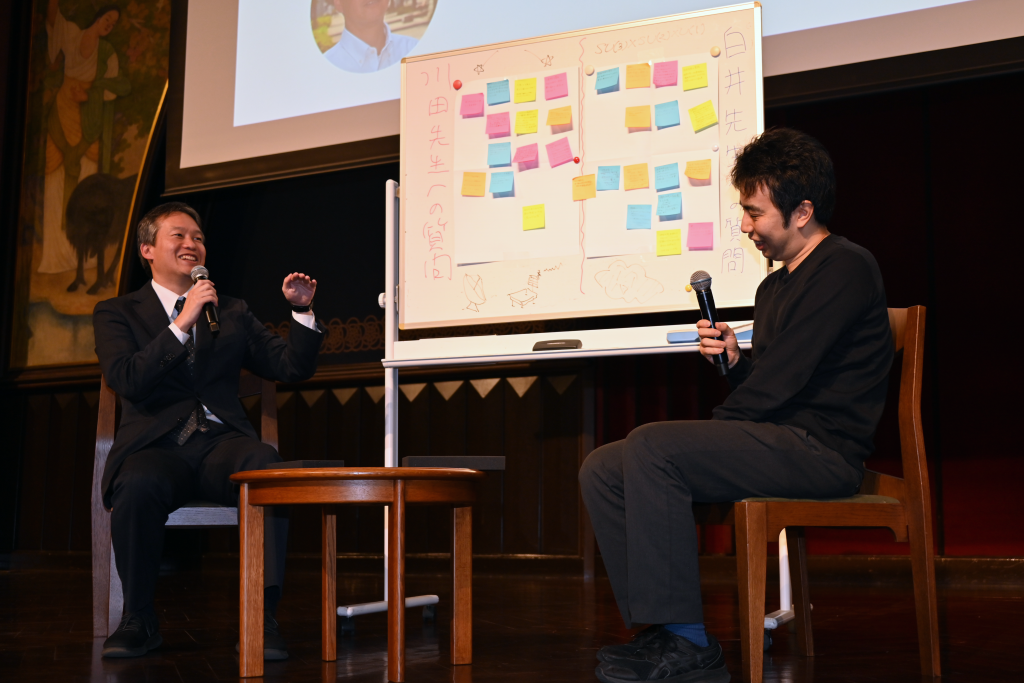

楽しいクロストーク、ホワイトボードやサイトに寄せられた質問に丁寧に回答

白井准教授の講演が終わると、休憩を挟み、クロストーク(対談)および質疑応答の時間に。 講演者の二人がお互いのことについて質問し合うクロストーク(質問は「素粒子理論屋に対する正直に印象は?」「ダークマター研究を始めたきっかけは?」「一発だけ起きるイベントについて重大な発表を行うときの心境は?」「自分の理論を実験によって排除されたとき、どう思ったか?」「研究人生の中で最もショッキングだったことは?」など)を展開したあと、会場に設置したホワイトボードや専用サイトに寄せられた視聴者から質問をピックアップ。

「ブラックホールは暗黒物質の候補にはなれないのでしょうか?」「宇宙からの高エネルギーを何か人間の生活に活用できますか?」「ファインマングラフに欠点はないのか? そこにダークマターが引っかかるような可能性はあるか?」「宇宙背景放射からダークエネルギー、ダークマター、通常物質の量が計算できる仕組みは? その比率を別の方法で検証できますか?」「1020eVのエネルギーを人間がまともに浴びたらどうなりますか?」「宇宙がとても冷めているということは物質の熱運動が少ない気がしますが、なぜ(宇宙の)膨張が速さを変えずに続いているのでしょうか?」「暗黒物質の存在量を示す式 ΩobsDM h2の部分について教えてください。hはプランク定数でしょうか?」「テレスコープアレイ実験で近くの山から直接光を観測する方法がありましたが、これは光でしょうか?」「理論物理を選択した理由は? 数学が好きだから?」などが取り上げられ、川田准教授や白井准教授は一件ずつ丁寧に回答していました。