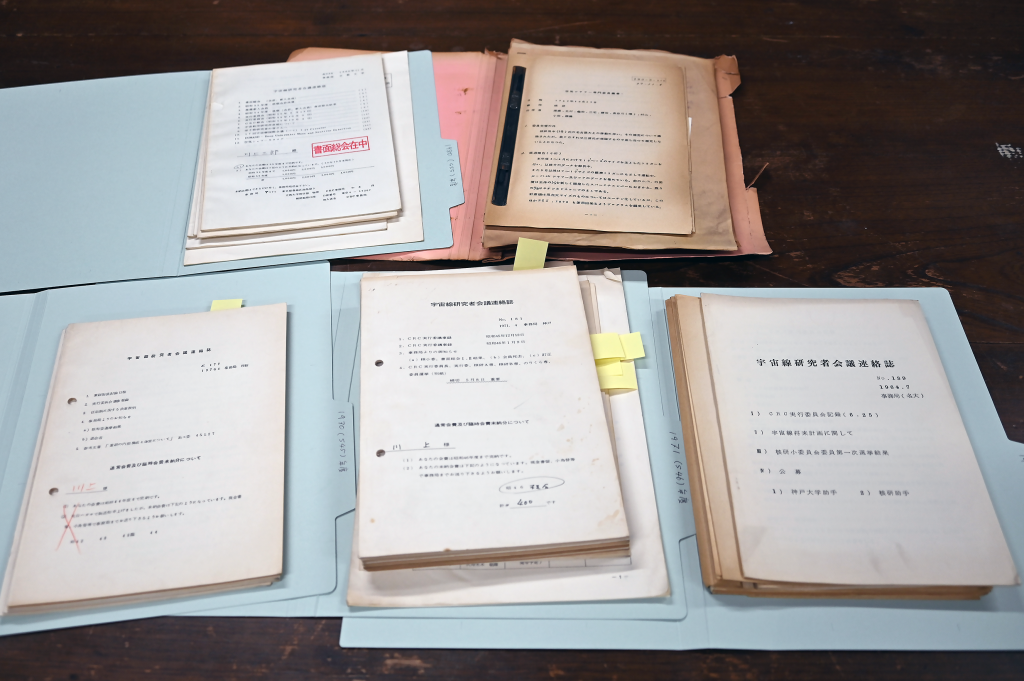

東京大学宇宙線研究所はこのほど、大阪公立大学大学院理学研究科の宇宙線物理学研究室から、1960年代から1990年代までの宇宙線研究者会議(Cosmic Ray Researchers Congress : CRC)の会報、連絡誌などの資料を譲り受け、宇宙線研究所アーカイブ室に保管することになりました。

CRCは、宇宙線物理学の研究(宇宙線実験、宇宙物理、宇宙素粒子物理学)に関心のある全国の研究者が作る自主的な組織です。宇宙線物理学の研究の交流と推進をはかることを目的としており、現在、宇宙線研究所をはじめとする全国の大学や研究機関など約80機関・約400人が会員として登録し、活動しています。

大阪公立大学(旧大阪市立大学)の宇宙線物理学研究室(常定芳基教授主宰)には、宇宙線研究所初代所長の三宅三郎先生など多くの宇宙線研究者が在籍し、昭和30年代からCRCの会報、連絡誌などが保存されていました。同研究室に在籍した荻尾彰一所長は「ぜひ宇宙線研究所で保存・管理し、活用させてほしい」と申し入れ、譲り受けることになりました。

宇宙線研究所は、1950年代から宇宙線研究の拠点となった乗鞍観測所を起源に持ち、岐阜県飛騨市のスーパーカミオカンデ、KAGRA、米国ユタ州のテレスコープアレイ実験、スペイン・カナリア諸島ラパルマのチェレンコフテレスコープアレイ実験(CTAO)など、国内外で宇宙線を観測する実験施設を運用しており、国際共同利用・共同研究拠点として多くの宇宙線研究者に研究の場を提供してきました。

荻尾彰一所長は「CRCの連絡誌・会報は、日本における宇宙線研究の歴史を知る上でたいへん重要な歴史資料でもあります。宇宙線研究所のアーカイブ室で大切に保管し、共同利用研究などでも活用していただける公開の仕方を検討していきたいと思います」と話しています。

これまで資料を保管していた大阪公立大学・宇宙線物理学研究室の常定芳基教授は「CRCは、長きにわたり日本における宇宙線研究の発展を支えてきた場であり、その足跡を記した資料群は学術史的にも価値あるものです。これまで当研究室で保管してきたこれらの資料が、このたび東京大学宇宙線研究所に引き継がれ、専門機関のもとで適切に保存・活用されることになったことをたいへんうれしく思います。これらの記録が、今後の共同利用や研究活動の中で広く役立てられることを期待します」とコメントしています。