乗鞍観測所共同利用研究の紹介

乗鞍観測所は全国初の共同利用研究施設として、宇宙線を利用した素粒子物理学の研究を率先し、現在の宇宙線研究所の礎となりました。60周年を迎える現在では、大型の太陽中性子望遠鏡やミュー粒子望遠鏡などの宇宙線研究のみならず、気候や環境・雷鳥の飼育など高山の特徴を活かした幅広い研究も行われています。

乗鞍観測所は全国初の共同利用研究施設として、宇宙線を利用した素粒子物理学の研究を率先し、現在の宇宙線研究所の礎となりました。60周年を迎える現在では、大型の太陽中性子望遠鏡やミュー粒子望遠鏡などの宇宙線研究のみならず、気候や環境・雷鳥の飼育など高山の特徴を活かした幅広い研究も行われています。

D面積は64平方メートル。世界7箇所に設置された太陽中性子望遠鏡の中で最大を誇ります。

平成16年からは、太陽電池パネルによる自然エネルギーを利用して、データ収集に必要な電力を供給しています。太陽中性子望遠鏡の設置された建物の南側に、40枚のパネルが取り付けられています。

信州大理・宇宙線グループは、世界4か所に設置された多方向ミューオン計からなるGMDN(Global Muon Detector Network)を用いて、宇宙線異方性の連続観測を行っています。目的は宇宙線観測による宇宙天気研究です。

太陽面爆発等に伴う宇宙嵐は、地上で観測される宇宙線異方性(宇宙線の風)もはげしく変化させます。中でも「宇宙線前兆現象」と呼ばれる変動は、宇宙線観測による「宇宙天気予報」の可能性を示唆するものとして注目されています。

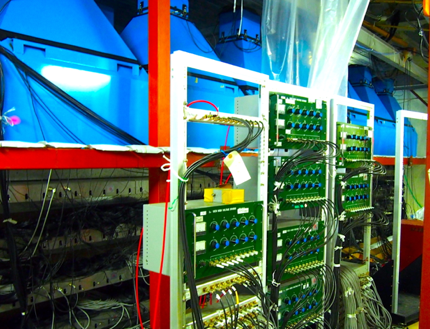

乗鞍の多方向ミューオン計は、この「宇宙線前兆現象」の観測に必要な検出器の条件を調べることを目的として設置されました。入射方向の分解能を上げても十分な統計精度が得られるよう、高山での観測が必要です。

乗鞍多方向ミューオン計10cm径・5m長の比例計数管を井桁状4層積み上げています。

有効検出面積は約25平方メートル、鉛直入射ミューオンの計数率は約10万c/h。

観測はノートPCで自動制御され、データはネットワーク経由で毎時自動的に信大へ転送されます。

システム全体の消費電力は約45W。

| 研究課題 | 研究代表者機関名・代表者名 | 研究実施年度 | |

| 1 | 新方式による太陽中性子の観測 | 名古屋大学・村木 綏/松原 豊 | 2000-2006 |

| 2 | 第24太陽活動期における太陽中性子の観測 | 名古屋大学・松原 豊 | 2007-2013 |

| 3 | 乗鞍岳における空気シャワーの連続観測及びミューオン強度の高精度測定 | 愛知淑徳大学・安野志津子 | 2000-2005 |

| 4 | 乗鞍岳に於けるミューオンの精密観測 | 名古屋大学/名古屋女子大・藤本和彦 | 2000-2002 |

| 5 | 乗鞍山上での大広域空気シャワーの観測 | 高知大学・大盛 信晴 | 2000-2002 |

| 6 | ニュートリノ現象の計算及び乗鞍環境ガンマ線データーの解析 | 山梨学院大学・三井 清美 | 2000 |

| 7 | 太陽フレアと高エネルギー粒子加速 | 国立天文台・櫻井 隆 | 2000-2001 |

| 8 | 乗鞍岳における大気中エアロゾルの除去機構の研究 非人為的影響域における大気中エアロゾルの動態とキャラクタリゼーション | 静岡大学・鈴木 款 | 2000-2001 |

| 9 | 乗鞍岳におけるオゾン・水蒸気・Rnをトレーサーにした成層圏/対流圏物質輸送と大気エアロゾルに関する研究 | 名古屋大学・岩坂 恭信 | 2000-2004 |

| 10 | 高山植物の生理生態的機能と環境形成作用 | 東邦大学・丸田恵美子 | 2000-2011 |

| 11 | 乗鞍岳・森林限界におけるオオシラビソ林の動態 | 東邦大学・丸田恵美子 | 2012-2013 |

| 12 | 中緯度山岳地域における気候変動に対する地生態の応答 | 東京大学・大森 博雄 | 2001-2002 |

| 13 | 乗鞍岳における大気及び霧水中の化学組成の変化に関する研究調査 | 静岡大学・鈴木 款 | 2002 |

| 14 | 乗鞍岳におけるミューオン強度の精密観測 | 信州大学・宗像 一起 | 2003-2013 |

| 15 | 乗鞍岳における大気・降水中の生物起源粒子及び人為起源粒子の挙動に関する調査研究 | 静岡大学・鈴木 款 | 2004 |

| 16 | 乗鞍岳における大気・降水中の生物起源粒子の挙動に関する調査研究 | 静岡大学・鈴木 款 | 2005 |

| 17 | ポリイミドフィルムの宇宙線に対する耐性の研究 | 神奈川大学・立山 暢人 | 2005-2009 |

| 18 | Micro Segment Chamberを用いた乗鞍高度における反陽子の観測 | 名古屋大学・星野 香 | 2004 |

| 19 | 雷電中における放射線強度変動に関する研究 | 核燃料サイクル開発機構/ 日本原子力研究開発機構・鳥居 建男 | 2004-2005/2007 |

| 20 | 地球気候変動に対する地生態系の応答 | 東京大学・大森 博雄 | 2004 |

| 21 | 高山における大気発光現象と雲による反射、散乱の測定 | 理化学研究所/青山学院大学・榊 直人 | 2004-2005 /2008-2011 |

| 22 | 高山における連続微気圧観測 | 東京大学・綿田 唇吾 | 2004-2009 |

| 23 | 乗鞍岳における雲とエアロゾルの相互作用の研究 | 名古屋大学・柴田 隆 | 2007 |

| 24 | 最高エネルギー太陽宇宙線の観測的研究 | 甲南大学・村木 綏 | 2008-2010 |

| 25 | 雷や雷雲からのX線・γ線を利用しての雷場による粒子加速の検証 | 理化学研究所・土屋 晴文 | 2008-2010 |

| 26 | 積雪傾度に従った高山植物の群落構造と葉特性の適応戦略 | 東北大学・彦坂 幸毅 | 2008 |

| 27 | 無人観測用自然エネルギー電源装置の乗鞍岳における環境試験 | 国立極地研究所・山岸 久雄 | 2008 |

| 28 | 乗鞍岳におけるブリューワー分光高度計を使用したオゾン・紫外線の観測 | 気象庁・伊藤 真人 | 2009-2013 |

| 29 | 乗鞍岳の高山帯の植物調査 | 信州大学・高橋 耕一 | 2010 |

| 30 | 二次宇宙線中性子の高度依存線量評価 | 放射線医学総合研究所・ 保田 浩志/矢島 千秋 | 2011-2013 |

| 31 | 雷活動に起因する高エネルギー放射線発生と宇宙線の関係 | 東京学芸大学・鴨川 仁 | 2012 |

| 32 | ライチョウの城内保全 -孵化後の雛1ヶ月間ケージ飼育による保護手法の確立- | 信州大学・中村 浩志 | 2012-2013 |

| 33 | 乗鞍高度における宇宙線生成核種濃度の短時間変動の観測 | 山形大学・櫻井 敬久 | 2013 |

| 34 | 乗鞍岳における高山植生調査 | 信州大学・高橋 耕一 | 2013 |

| 35 | エマルション望遠鏡のガンマ線に対する応答の評価 | 神戸大学・青木 茂樹 | 2013 |

Copyright (c) 2013 ICRR, the University of Tokyo. All rights reserved.