沿 革

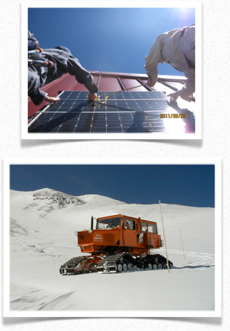

乗鞍における宇宙線研究の始まりは昭和24年に大阪市立大学が畳平で行った実験である。翌25年には大阪市立大学、名古屋大学、神戸大学、理化学研究所の4機関が朝日新聞学術奨励金を受けて室堂ヶ原の現在の場所に通称「朝日の小屋」を建設し、宇宙線の研究にさらに弾みをつけた。昭和27年には全国の宇宙線研究者の強い要望により、東京大学に宇宙線観測所が附置されることが決まった。翌28年、矢内原総長を会長に、朝永振一郎東京教育大学教授等13名の委員から構成された宇宙線観測所設立準備委員会がつくられ、同年8月初めての全国の大学の共同利用のための研究機関として東京大学宇宙線観測所(初代所長は平田森三東大教授)が正式に発足した。この観測所は施設の共同利用を目的としているため固有の研究部門を持たないが、共通の施設の管理、維持のために技術職員が採用された。発足当初の乗鞍の施設・設備は研究管理棟本館、発電装置、重油タンク、暖房・給水、霧箱用電磁石等であり、世界的に見ても第一級の観測所となった。昭和41年には雪上車が導入され、冬の上下山も容易にできるようになった。昭和51年には東京大学原子核研究所宇宙線部を併合と拡充改組により、それまでの観測所は6部門1施設からなる東京大学宇宙線研究所として生まれ変わり、乗鞍観測所はその附属施設となった。そして、東京大学は平成16年度に国立大学から国立大学法人東京大学へと転換された。国立大学法人化に合わせて、平成16年より乗鞍観測所の冬期自動運転化試行が始まった。冬期自動運転中も連続運転している観測装置を維持するために、2.4GHz帯長距離無線LANシステム(乗鞍観測所⇔信州大学間42kmで11Mbpsの速度)の導入、その無線LANシステムを維持するための太陽光発電システムの導入を行った。また、観測所維持費を削減するために、保有発電装置の可搬型発電機(125KVAを2台)への更新、保有地下重油タンクの廃棄・新式地下重油タンクの導入、保有地下灯油タンクの撤去、雪上車・スノーモービルの廃棄等を行った。さらに、2.4GHzの長距離無線LANシステムが電波干渉と推定される原因で動作不安定になってきたために、平成24年には無線免許の必要な5GHz帯長距離無線LANシステムに更新した。当初はいろいろなトラブルが多かった冬期自動運転化だが、現在は順調である。

観測所が発足した当時は宇宙線研究の主流は超高エネルギー領域での素粒子・核反応であり、これに関連した重要な研究が幾つか行われた。当時、高エネルギー宇宙線と原子核の反応による粒子の多重発生が核子同士の一回の衝突で起こるのか、原子核内の核子との何回かの衝突によって起こるのかが大問題となっていた。三宅(大阪市大)等はこの問題に決着をつけるため、数百気圧に耐える高圧水素霧箱を作り、核子同士の一回の衝突でも粒子の多重発生が起こることを世界で初めて示した。昭和32年には空気シャワー観測装置(大阪市大)が設置され、空気シャワーの発達が詳細に調べられ、のちの空気シャワー研究の基礎を作った。昭和35年には世界最大の霧箱が完成し、空気シャワーコアの研究から、超高エネルギー領域では大きな横運動量をもった粒子がかなりの頻度で発生していることが示された。昭和47年には総面積50m2の大型スパークチェンバー(甲南大、神戸大、高知大他)を設置し、空気シャワーコアのさらに詳しい研究を始めた。また、昭和33年頃には大型のエマルションチェンバーによる核反応観測実験(東大核研、早大他)がここで行われた。ここでX線フィルムが初めて併用され、また原子核乾板長期露出のための技術改良がくわえられ、大気中でのジェット現象が数多く観測された。後の富士山(3750m)、ボリビア国チャカルタヤ山(5200m)、チベットのカンパラ山(5500m)及び羊八井高原(4300m)等その後の高山における100m2級を超える超大型エマルションチェンバー実験の基礎はここ乗鞍での実験によってほぼ確立された。他に、1~2年の短期間の実験や装置のテスト実験も頻繁に行われている。たとえば、クォークの探索実験(大阪市大)、世界で初めての広間隙放電箱によるジェットシャワーの観測(名大)、大統一理論で予想される超重粒子のCR39を用いた探索(東大、早大)、宇宙天体からの超高エネルギーガンマ線を探索する実験、超伝導スペクトロメーターを用いた宇宙線(陽子・反陽子・ミューオン)精密観測実験(東大理)等の実験がある。

昭和44年には中間子強度高精度測定設備(名大)が完成し、銀河系、太陽惑星間空間における宇宙線変動と磁場や太陽活動との関係を調べる研究が始まった。理化学研究所による中性子モニターも昭和35年頃から連続的に稼働し、中性子強度の汎世界分布の一環として貴重なデータを提供している。また、太陽宇宙線について特筆すべき成果が得られた。太陽活動が非常に活発な時期の平成元年9月29日に、乗鞍観測所はこれら中間子強度高精度観測装置及び中性子モニターは太陽フレアーにともなう宇宙線強度の異常増加を30年ぶりに観測した。これは太陽フレアーで10数GeVまで非常に短時間に加速できることを示している。平成2年には到来方向が分かる太陽中性子観測装置(名大)も設置された。この装置を含む3つの観測装置が平成3年6月4日に太陽からの数百MeVの中性子を各々独立に観測した。これは、9年前のスイス・ユングフラウの観測に続いて史上2番目であり、フレアーに伴う粒子の瞬時加速についての貴重なデータとなっている。これらの観測が成功したことによって、中性子の到来方向だけでなくエネルギーも測定できる中性子望遠鏡で、爆発の継続時間を正確に決めようとの機運が高まり、64m2の大型太陽中性子望遠鏡(名大STE研)が平成8年に完成した。他にも、平成9年には太陽表面爆発で発生した磁気雲の様子を2次元的に観測(宇宙天気予報)するミュー粒子望遠鏡が設置された。それらの観測装置は太陽活動期での激しい爆発現象を待ち構えているが、これまでの所、乗鞍観測所天頂方向での大きな爆発は発生していない。

また、平成16年には雷電場計と粒子検出装置を用いて、雷雲中の2次宇宙線ミューオン加速と解釈できる証拠(名古屋大STE研)が乗鞍で得られた。さらに、平成20年から22年にかけて雷光モニター・雷電位計及びNaIシンチレーター・薄いプラスチックシンチレーター粒子検出器を用いて、雷雲中で加速されたMeV領域ガンマ線及び電子の長時間(数秒から数分)バーストを世界で初めて同時観測(理研)した。これは最近の特筆すべき研究成果である。 また最近では、温暖化・酸性雨などが高山の植生に及ぼす影響の調査、宇宙放射線に対する物質耐性の研究、分光光度計を利用した大気中のオゾン・紫外線の測定、雷鳥の雛のケージ飼育など、地球環境に関する研究が盛んになった。2次宇宙線中性子強度の高度依存性測定、宇宙線観測用望遠鏡の性能試験など、高い標高や暗い夜間を利用した試験観測も行われている。近年の乗鞍観測所は、その特徴を生かして、多様な分野の研究者によって多目的に利用されている。 今年8月、観測所は創立60周年を迎えた。人間で例えれば還暦である。観測所の老朽化も進み、設備・建物や道路等の維持管理にも費用・手間がかかるようになった。観測所発足当時の職員の方は既に退職され、観測所の維持・運営も新しい世代の方々に引き継がれている。加えて平成16年度に東京大学は国立大学から国立大学法人へと転換された。乗鞍観測所は冬期自動運転化、長距離無線LANの導入、設備の更新等により、現有の人員・予算範囲で共同利用研究をサポートする体制を確立することができた。しかし、激動の時代を乗り越えて、新しい時代に相応しい乗鞍観測所を真剣に考える時期に来ていることにも異論はなかろう。